お知らせ アンサンブルクライス 第25回定期演奏会

お知らせ

| |アンサンブルエスカルゴ 第19回定期演奏会 |

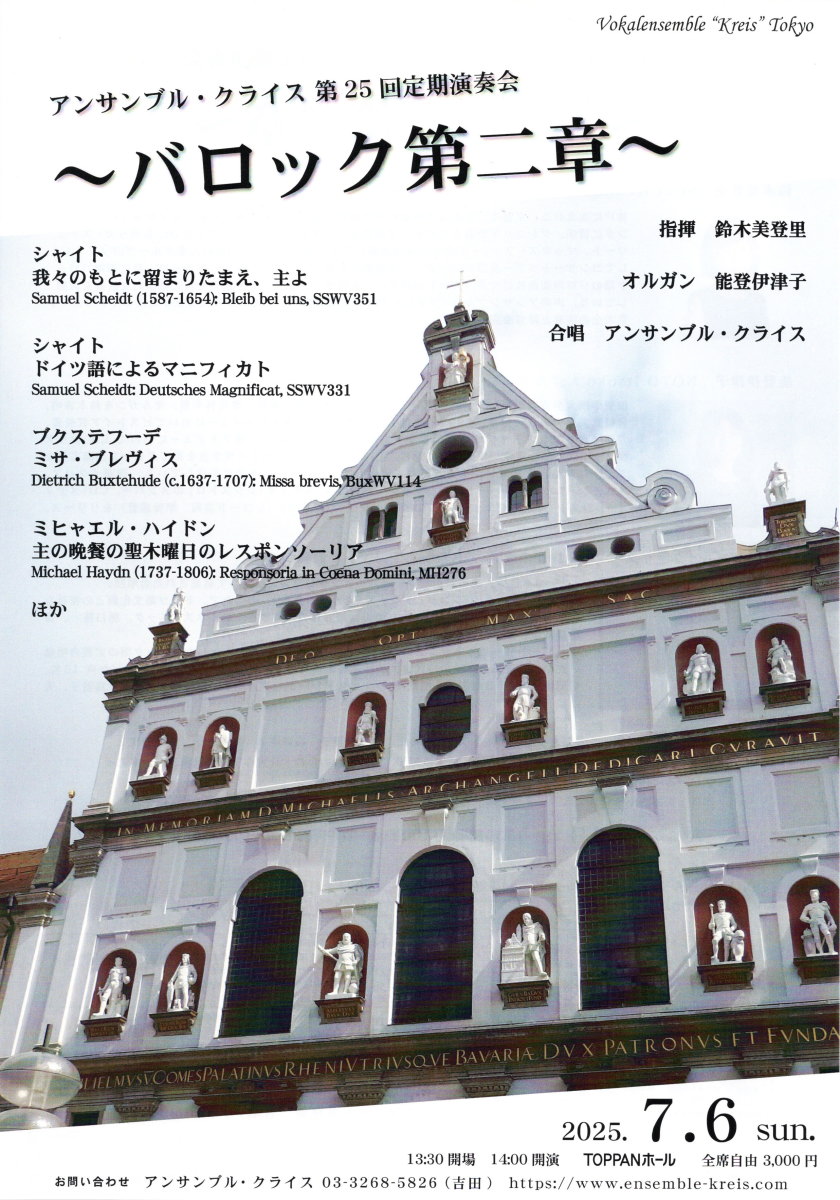

| 2025年7月6日(日) 14:00より、トッパンホールにて、アンサンブルクライス 第25回定期演奏会が開かれました。今シーズン最高気温が予想され熱中症警報も出る中、それでも大勢の方に聞いていただきました。ありがとうございました。 今回は、前回に取り組んだシュッツ・シャインに続いてドイツ・バロック3Sのもう一人シャイトを冒頭に置き、シュッツとバッハの間に位置するブクステフーデのミサ曲とバッハの鍵盤曲と小品を演奏して、最後はミヒャエル・ハイドンのレスポンソリウムで締めくくるプログラムです。題して「バロック第二章」、前回に続いてクライスの原点であるドイツ系の古い音楽を楽しんで頂こうという趣旨です。 まず冒頭にザムエル・シャイト(1587~1654)の作品から4曲取り上げました。一曲目は「さあ、敬虔な人々よ、こちらに来なさい」SSWV328です。SSWVはシャイトの作品番号で、マクデブルク生まれの音楽学者クラウス=ペーター・コッホによってまとめられ1989年にシャイトの本拠地だったハレで出版された目録に掲載されています。以前はあまり見なかったのですが最近やっと日本でも目にするようになりました。この曲は単独で伝承したと分類されているものです。幕開けにふさわしい、明るいトーンの感謝の讃歌です。 「おお、愛しい幼児イエス、優しき幼児イエスよ」SSWV445はクリスマスの讃歌で、こちらも静かにお祝いする和声的な曲。1650年に自身で出版したゲルリッツ・タブラチュア曲集に収録されれています。これはシャイトの最後のオルガン曲集となっていますが、簡素な4声編曲でタイトルも書いてあるのでコラールなら歌詞を割り付けて歌うことができます。旋律の作者は不詳で、歌詞は当時ケーニヒスベルク(今はロシアの飛び地カリーニングラード)で修辞学の教授(学部長や学長も歴任)をしていたヴァレンティン・ティロによるもの。 「わたしたちと一緒にお泊まりください」SSWV351は、1640年にライプツィヒで出版された曲集「宗教的コンチェルト集第4巻」に含まれているもので、復活したイエスと気づかずにエマオまで同行する弟子たちの物語を下敷きにしていて、1行目はバッハにも同じ詞を使ったカンタータ(BWV6)があります。このモテットはそこに追加して「私達の時代にもあなたの栄光を輝かせてください」と歌う、こちらも明るい讃歌です。 シャイトの締めくくりの「ドイツ語によるマニフィカト」SSWV331は上と同じ曲集に収められており、マニフィカトの歌詞のドイツ語訳に曲をつけたもので2声から4声(+通奏低音)まで増減します。バッハも使ったマニフィカトの聖歌がどこかの声部で歌われていて常に聞こえてきます。バッハの作品ほどは明るくなく、聖歌主導の不思議な響きです。 シャイトの曲は全体的に長い音符から短い音符まで広く使われていて頻繁に交替するのでテンポが非常に取りにくく、常にどこを基準にするか意識しながら歌わないとばらけてしまいます。譜面の見かけよりも難易度の高い曲が多いですが、当時としては結構斬新で意外と面白いリズム割もあるので、ぴったり合うと快感だったりします。 今回の美登里先生のご指導は特に歌詞の内容に即した表現で、頻繁に切り替わるテンポ感も歌詞と連動していたりするので内容の勉強も不可欠です。それぞれの単語と音が密接に結びついているので,、逐語訳をベースに単語のニュアンスや抑揚、アクセント、ドイツ語の凸凹の感じなども意識して練習を進めました。「これ以上できないくらいはっきり発音して、それでも客席ではちょうどよく聞こえる」というご指摘もあり、今まで以上に注意しました。 ディートリヒ・ブクステフーデ(c.1637~1707)の「ミサ・ブレヴィス」BuxWV114は、ルター派ミサ曲のページでも紹介している私にとってお馴染みの曲です。おそらく1675年あたりかその少し前にリューベックで書かれたもので、スウェーデンのウプサラ大学に保存されていたデューベン・コレクションによって伝えられ、声楽5部と通奏低音という地味な編成で意図的に古風な書法で書かれています。「ブレヴィス」の由来などはミサ曲のページにまとめていて、他の作曲家の作品も紹介してあるのでぜひそちらもお読みください。 ブクステフーデという名前から想像される絢爛豪華さとか幻想的な曲想はほとんど現れず、ルネッサンスか初期バロックの曲のように美しい対位法展開で淡々と進みます。この曲も歌詞の内容に沿って結構テンポが最後の方では細かい譜割りが現れてアーメンだけ半音進行が出てきますが、すぐに元の調性に戻ってフリギア終止で終わります。属和音なので何か続きがあるような半終止ですが、これも礼派の実用で使われていた時は儀式の続きがあったのだろうと想像します。古風な作りということで5声の絡みが意外と難しく、美しく響かせるのは注意がいります。 このミサ曲も進行につれてテンポが自在に変わっていくので、内容を改めて確認していきました。定型の儀式文とはいえ伝えようとする中身がある文章なので、歌詞を深く理解すればするほどテンポの伸縮だけでなく歌詞の表現やアーティキュレーションが自然になっていきます。 休憩後の第二部では、前回同様能登先生のオルガンソロでバッハが入ります。今回はトッカータBWV916で、バッハの若い頃(ヴァイマル時代初期)の作品。チェンバロで弾かれることが多いですがポジティーフオルガンではとても柔らかい木の響きでしっとり聞かせていただきました。 続くバッハの小品は4声コラールです。「われらみな、唯一の神を信じる」BWV437は、大バッハの没後の1780年代に次男エマヌエルと高弟キルンベルガーが編纂して4巻にまとめライプツィヒで出版された4声コラール集に含まれており、もともとはカンタータや受難曲からの1つの楽章の抜粋も多く含まれているのですが、どこにも入らない180曲あまりに対してタイトルのアルファベット順にBWV番号がつけられ作品目録に収められました。このコラールはルターが1524年に出版した歌詞を盟友ヴァルターが同年に編んだ定旋律に乗せて和声付がなされています。この曲集は和声の学習教材としての性格が強く、楽譜には歌詞が印刷されていませんでした。この曲はミサ曲のクレドの部分のドイツ語訳で、3節に分かれた歌詞はそれぞれ神の3つの位格(父、子、聖霊)を題材として書かれています。ソプラノに定旋律がほぼ原型で置かれていますが、下声部はシコペーションや非和声音がふんだんに使われ、カンタータの終わりに現れる4声コラールに比べて複雑で凝った作りになっています。 難しい割に短い曲であっさり終わってしまうのも勿体なく、一部を斉唱にして繰り返しました。コラールのメロディは印象的なので、シンプルに歌ってもなかなか良い感じです。 今回のメインとなるヨハン・ミヒャエル・ハイドン(1737~1806)は、交響曲の父ともいわれるフランツ・ヨーゼフ・ハイドンの5歳下の弟です。兄はウィーンや近郊のアイゼンシュタット、ロンドンなどで活躍してモーツァルトやベートーヴェンとも交流を持ち、音楽史にしっかり名をとどめていますが、弟の方は若い頃にハンガリーの小さな町グロースヴァルダイン(現ルーマニア領)の教会で楽長を務めた以外はずっとザルツブルクの宮廷で働き、知名度では兄には及びません。ザルツブルクは大司教が治める宗教都市で、作品も世俗作品だけでなく教会音楽が多く残されています。ザルツブルク大司教ジギスムント3世の宮廷楽長になったのが1769年、ちょうどその頃レオポルトと幼いヴォルフガングの親子が大旅行に出かけて手薄になった宮廷楽団に迎えられ、その後大司教に追い出されてウィーンに行ってしまったヴォルフガングの後任として宮廷及び大聖堂のオルガニストにもなっています。モーツァルト父子とは良好な関係を保って、レオポルトはミヒャエルの作品を息子に勉強させたり、後年病気になって大司教の注文をこなせなくなりそうなミヒャエルに代わってヴォルフガングがこっそり作曲して助けてあげたりしています。1771年12月の大司教ジギスムントの死に際して用意された「レクイエム」ハ短調 MH155(MHはミヒャエル・ハイドンの作品番号)が翌年の初めに初演された際にモーツァルト父子も立ち会っており、この作品がモーツァルトの絶筆となった「レクイエム」ニ短調 K.626に影響を与えているのは比較的よく知られています。音として聞いてみても確かによく似ている部分があり、「quam olim Abrahae~」などは同じ譜割りで思わずにんまりとしてしまいます(その後の展開はだいぶ違っていたり、全体で見てもやはり少しシンプルで超天才の絶筆と比べるのは酷ですが) ザルツブルクは、ヨーロッパを席巻したナポレオンの軍隊に1800年に占領されてしまい大司教は逃亡、1806年には神聖ローマ帝国の解体とともにザルツブルク大司教領も一旦バイエルンに割譲されるという波乱の中、ザルツブルクにとどまったミヒャエルはその年に生涯を終えました。住居はホーエンザルツブルク城への上り口のケーブルカー乗り場のところに今も残っていて、遺骸はすぐ近くの聖ペータース教会に葬られています。 私達が歌うレスポンソーリアは、もともとは先導(独唱)に対応して合唱が歌うレスポンソリウム(応唱)の1つで、聖週間のレスポンソリウムはアンティフォナと詩篇朗読にあと、エレミアの哀歌の朗読に続いて斉唱で歌われていました。時代が下ってくると哀歌もレスポンソリウムも多声で作曲されるようになりますが、ミヒャエルの作品は聖木曜日・聖金曜日・聖土曜日と3日分(MH276~278の3曲)が用意されていて、レスポンソーリアの方に音楽がつけられています。作曲されたのは1778年でヴォルフガングがウィーンに去る少し前になります。 今回私達が歌うのは聖木曜日の夜課のための作品であるMH276で、内容はオリーブ山の祈りに始まりイエスが捕えられて弟子たちが逃げ去り、長老たちがピラトの裁判に向けて謀をするところまでの物語で、聖書の記事に基づいてはいますがそのものではありません。ラテン語の歌詞全体も結構な分量で初めて見る単語も多く、受難曲でだいたいの進行は把握しているものの逐語で内容を理解するのも大変です。作りは全編が和声的で、4声がだいたい一緒に動きます。フーガはもちろん入りをずらすような動きもほとんどありません。シリアスな内容の割に響きはきわめて甘美で、歌詞を見ないで音だけ聴くと何かを静かにお祝いする歌のようです。激しい部分や半音進行も無いことはなく、全体の中では尖った表現をするところもあるのですが、受難が最終的には人類の救いとなっている、という意味で実は静かに祝い感謝する歌なのかも知れません。フーガなどの技巧的な聞かせどころが無い分、言葉をきちんと表現して美しい響きの中に受難の雰囲気を伝えられるように、内容を良く吟味して仕上げてきました。練習を始めた頃には聞こえてこなかった、美しさの後ろにあるイエスの苦悩や群衆のどろどろした感情、弟子の心情などが何となく理解できるようになったところでの本番です。客席にはうまく伝わったでしょうか。 アンコールで歌ったバッハの「おお、愛しい幼児イエス、優しき幼児イエスよ」BWV493は、ライプツィヒの近郊ツァイツのカントルであったゲオルク・クリスティアン・シェメッリがバッハの協力の下編纂した宗教的歌曲集(通称シェメッリ歌曲集)で、1000曲近いリストが載っていますがタイトルとどの旋律を使うかの指定だけのものも多く、旋律と通奏低音のみ等も含めて楽譜があるのは69曲。それも確実にバッハ作と言えるものは3曲しかなく、この曲も作者不詳です。第一部で歌ったシャイトの曲と比べるとほぼ同じメロディですが半音変化やリズムの工夫が随所に見られます。小品といって侮ると罠が隠れている難しい作品です。 今回も歌詞読みを初めとして鈴木美登里先生の古楽特訓が全開でした。半音階進行でも、回りを聞いて美しくはまるように、「半音は同じ幅では動かないです」との指導もあり何度も微妙な調整を繰り返しました。 「四分音符が4つ並んでいますが母音が違うしアクセントのあるなしで同じ長さにはなりません」「子音で微調整するので、全体として辻褄を合わせるための子音のタイミングをみんなで練習しましょう」などという練習もしました。その時は何となくできたような気になるのですが、翌週には忘れていたりその日の欠席者が出てきて元に戻るの繰り返しです。全部を完全にものにするにはなかなか難しいですが、ちょっとでも定着すればずいぶん良くなると実感します。来年もまたご指導いただけるので、どこまで進化できるか楽しみでもあります。 日時:2025年7月6日(日) 14時開演 会場: トッパンホール 曲目: S.シャイト 「さあ、敬虔な人々よ、こちらに来なさい」SSWV328、「おお、愛しい幼児イエス、優しき幼児イエスよ」SSWV445、「わたしたちと一緒にお泊まりください」SSWV351、「ドイツ語によるマニフィカト」SSWV331、 D.ブクステフーデ 「ミサ・ブレヴィス」BuxWV114、 J.S.バッハ 「おお、愛しい幼児イエス、優しき幼児イエスよ」BWV493、「われらみな、唯一の神を信じる」BWV437、 J.M.ハイドン「主の晩餐の聖木曜日のレスポンソーリア」MH276 指揮: 鈴木 美登里 オルガン: 能登 伊津子 演奏:アンサンブルクライス チケット: 全席自由 3,000円 最寄り駅: 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅(4番出口)より徒歩約8分 東京メトロ丸ノ内線、南北線 後楽園駅(1番出口)より徒歩約10分 JR総武線(東口)、東京メトロ有楽町線、東西線、南北線、都営地下鉄大江戸線 飯田橋駅(B1出口)より徒歩約13分 |

このページの先頭に戻る

このページの先頭に戻る

Copyright © 2000 Bachhaus Kawaguchi All rights reserved.