ライプツィヒ(2)

| Leipzig(1)|Leipzig(3) Leipzig(1)|Leipzig(3) | | |

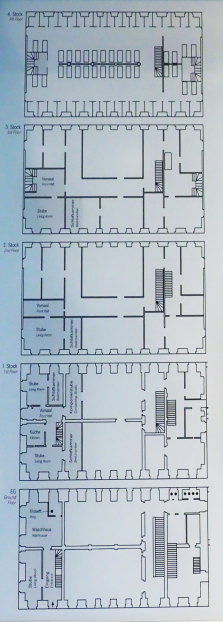

バッハが創作活動に携わった期間を1703年から1750年までの47年間とすると、ライプツィヒでの生活は27年に及びその過半を占めています。ライプツィヒ時代には、マタイ・ヨハネの両受難曲をはじめ教会カンタータの大半やミサ曲などの教会音楽、オルガン作品の改訂版やクラヴィーア作品の集大成、チェンバロ協奏曲や管弦楽組曲などが次々と生みだされていきました。私の好きなマニフィカトの初稿も、ライプツィヒに着任したその年の降誕祭(またはマリアのエリサベト訪問の祝日)のために作曲されたものです。どれをとっても人類の宝と言うにふさわしい第一級の作品ばかりですが、特に教会音楽の分野においてはいまだにバッハを超える作曲家は現れていないと言ってもいいでしょう。  当初は恵まれていたといわれるケーテンの地位を辞して大バッハがここライプツィヒにやってきたのは、1723年5月22日のことです。ケーテンからライプツィヒへの転職の原因は様々に言われていますが、最近は様々な観点からの研究が進み、一時期のようにバッハの宗教的側面のみを強調して「ケーテンの脇道から本道に戻った」というような記述は見られなくなりました。 当初は恵まれていたといわれるケーテンの地位を辞して大バッハがここライプツィヒにやってきたのは、1723年5月22日のことです。ケーテンからライプツィヒへの転職の原因は様々に言われていますが、最近は様々な観点からの研究が進み、一時期のようにバッハの宗教的側面のみを強調して「ケーテンの脇道から本道に戻った」というような記述は見られなくなりました。これもよく知られたことですが、ライプツィヒ市当局からすると「テレマンやグラウプナーなどの一流どころに断られた挙げ句、仕方なくバッハを採用することに決めた」という経緯があり、後年のトラブルの種はすでに就任時に蒔かれていました。 新しい住まいは当時聖トマス教会の隣に建っていたトマス学校の校舎兼寄宿舎の一角でした。この学校は1877年に旧市街の外に移転して、バッハ家が住んだ当時の建物は1902年に取り壊されて残っておらず、その後1904年に建て替えられた現在はトマスハウスと呼ばれ牧師館の他教会関連の団体がいくつか入居しています。 バッハ家が引っ越してきた当時は、模型の写真(左上)にある通り6つあるフロアの5階と6階が寄宿生の寝室にあてられて各階二十数個のベッドが置かれ、4階は教室や寄宿生の部屋などがあり、1階から3階(後には4階の一部まで)の3分の1の領域がカントルの住居(模型では右側)として独立の階段もあって分かれていて、3分の1が教室・音楽室・会議室など、反対側の残りの3分の1が校長の住居でした。バッハ博物館にある間取り図(写真右:左側のグレーの網掛け部分がバッハ家の住居で模型とは向きが逆)からすると、玄関は別々にあるものの住居部分から扉一つですぐ学校の廊下です。 職住接近はいいのですが、上司と一つ屋根の下で生活するというのも善し悪しかと思います。まして、後年の校長とは音楽への考え方を巡って対立していましたので、あまり居心地のよくない住処だったのかもしれません。  バッハがその後半生を捧げた聖トマス教会は、市庁舎の建つマルクト広場からすぐ目と鼻の先です。トマス・カントルと言い習わしていますが、バッハの職務の正式名称は「聖トマス教会附属学校カントル兼市音楽監督」で、学校の教員であり教会の職員であり市の公務員でもあり、指揮命令系統が混乱して上司たちが主導権争いを始めることも珍しくありませんでした。 バッハがその後半生を捧げた聖トマス教会は、市庁舎の建つマルクト広場からすぐ目と鼻の先です。トマス・カントルと言い習わしていますが、バッハの職務の正式名称は「聖トマス教会附属学校カントル兼市音楽監督」で、学校の教員であり教会の職員であり市の公務員でもあり、指揮命令系統が混乱して上司たちが主導権争いを始めることも珍しくありませんでした。新しいバッハの職責は、聖ニコライ・聖トマスの両主要教会を含む管轄の4つの教会の礼拝においてそれぞれにふさわしい音楽を演奏すること、トマス学校にて音楽とラテン語(これは代わってもらった)を指導すること、その他市の特別な行事に対して音楽を供給することでした。 まずカントルとして礼拝時に毎週1曲のカンタータを演奏しなければならないのですが、内容は何でもよいというわけではなく、キリスト教会の暦(教会暦)に従って執り行われる当日の礼拝にふさわしい内容を備えていなければなりませんでした。 教会カンタータが演奏されないのは、ライプツィヒにおいては待降節の後半、受難に先立つ四旬節、その他特別な喪に服すときくらいでした。カンタータは毎日曜日の他に特別な祝日にも必要でしたから、年間では60曲ほどが必要になります。バッハは当初、ライプツィヒの教会音楽家として充分な曲のストックを持っていませんでした。当時の教会音楽家は、自分の作品による何年分かの教会音楽ライブラリを持つのが普通でしたので、それを揃えるための着任から数年間のバッハの仕事ぶりは凄まじいものであったと想像されます。 月曜〜火曜で作曲して総譜を作り、水曜〜木曜は家族や弟子を総動員してパート譜を作成、できたところから練習を始め、土曜日にはリハーサルをやって日曜日の朝には本番を迎える、という話がよく言われます。これをもう少し具体的に説明しているゲオルク・フォン・ダーデルセンの記事が小学館のバッハ全集第1巻にあります。この例は、1725年1月7日から14日までの一週間のできごとを、当時のトマス学校でバッハが受け持っていた音楽の授業の時間割(週に7時間)や、総譜やパート譜の分析、パート譜を作成したコピストの在籍状況などを勘案して再構成したものです。それによると、1725年1月7日に公現後第1主日用のカンタータ「われはわがイエスを捨てず」BWV124を初演したバッハは、その晩から翌週の公現後第2主日用のカンタータ「ああ神よ、心の痛手いと多く」BWV3の作曲を始めます。月曜日は2回の音楽の授業をこなしながら晩までにほぼ作曲を終えて16ページの自筆総譜を完成させ、火曜日から水曜日は、この時の主要コピストのヨハン・アンドレアス・クーナウ(前任トマス・カントルのヨハン・クーナウの甥)や親族のヨハン・ハインリヒ・バッハや長男フリーデマン、他に二人の無名コピストも加わって12のパート譜を作成、水曜の夜までにバッハ自身のチェックまで完了させたであろう、とのこと。木曜・金曜は音楽の授業の一部を練習にも使い、個人レッスンや礼拝参加の職務もこなして、土曜の午前にソリストとの練習、午後には全体練習で仕上げ、必要であれば夜に補習し、日曜午前の礼拝での演奏を迎えるというものです。かなり想像を交えているとはいえ具体的な状況証拠が揃えられていて、バッハの忙しい日々が目に見えるようです。  ここでポイントになるのは、前の日曜には歌詞ができあがっていて、楽器編成も演奏者の目処がついておそらくバッハの頭の中では 固まっていたであろう、ということです。作曲に取りかかってしまえば、バッハの筆であれば実現可能なスケジュールですが、おそらくはそこに辿り着くまでのいろいろな準備や調整もトマス・カントルの職務の一つとしてバッハ自身で行わなければならず、上のスケジュールの中にはさらに先の演奏のための準備も入ってきたに違いありません。「作曲」という作業をどう捉えるかですが、歌詞に音楽をつける以降のことだけではなくてそこに至る準備も入れるならば、そのカンタータを現実のものにする作業はかなり前から始まっていました。 ここでポイントになるのは、前の日曜には歌詞ができあがっていて、楽器編成も演奏者の目処がついておそらくバッハの頭の中では 固まっていたであろう、ということです。作曲に取りかかってしまえば、バッハの筆であれば実現可能なスケジュールですが、おそらくはそこに辿り着くまでのいろいろな準備や調整もトマス・カントルの職務の一つとしてバッハ自身で行わなければならず、上のスケジュールの中にはさらに先の演奏のための準備も入ってきたに違いありません。「作曲」という作業をどう捉えるかですが、歌詞に音楽をつける以降のことだけではなくてそこに至る準備も入れるならば、そのカンタータを現実のものにする作業はかなり前から始まっていました。また、この例のようにきっちり一週間ではなく状況によってもっと長くかかったり短く済んだりもあってでしょう。週刊誌に連載を持っている漫画家や連続ドラマの収録から類推されるように、翌週分の作曲やパート譜の製作とチェックや練習だけでなく、まだ先の礼拝に関係する聖句から歌詞を選んだりコラールの選定も含めて作詞家や聖職者と協議したり、楽団員(オーケストラや特にオブリガート楽器の奏者)や合唱団員を確保したり、さらにその先のための構想を練るなど、何週間分もの作業が並行で走っていたに違いありません。ここに見られるのは、「作曲家」という言葉から想像される、感性の赴くままに霊感を五線紙に書きつづっていくロマン派以降の芸術家のイメージではなく、納期の決まっている仕事を与えられた条件の下で確実に消化していく職人(マイスター)の姿であり、今でいうプロデューサーの仕事です。これはもう現代のビジネスマン顔負けの忙しさです。  すでに作曲されたカンタータの手直しや再演、他人の作品の演奏も行われましたので、全ての機会に新作が必要だったわけではないのですが、それでも合唱団員やオーケストラ(トマス学校の生徒やライプツィヒ大学の学生)は毎年少しずつ入れ替わるために練習〜演奏は毎回最初からやり直しで、だいたい年に60回ほど上記のサイクルが繰り返されることになります。音楽が演奏されない時期があるといっても、待降節にはクリスマスの音楽、四旬節には聖金曜日のための受難曲、服喪期間には葬送音楽の準備をしなければならないため、決して暇というわけではありませんでした。 私達も含め、現代の合唱団がバッハのカンタータを取り上げるときは、少なくとも数ヶ月の練習期間を取ります。これを、いくら才能があり専門の教育を受けているとはいえ小学校高学年から高校生くらいの生徒を指導しながら実質半日〜数日程度の練習で本番に乗せていくのは並大抵のことではなく、時には何とか破綻しないようにまとめるだけで精一杯ということもあったのではないでしょうか。少なくとも実演に際しては相当の忍耐と妥協を強いられたのではないかと思います。  トマス学校の生徒(寄宿生)は当時50人〜60人程度、トマス・カントルはこれをレベルに応じて4つの合唱隊に振り分けて4つの教会の礼拝に派遣します。聖トマスと聖ニコライには第1合唱隊が交替で派遣され、バッハ自身の指揮でカンタータを演奏しました。午前中に聖トマスでカンタータを演奏したら、午後は聖ニコライで演奏するというように、本来安息日であるはずの日曜日は、トマス教会合唱団にとっては書き入れ時でもあったのです。 トマス学校の生徒(寄宿生)は当時50人〜60人程度、トマス・カントルはこれをレベルに応じて4つの合唱隊に振り分けて4つの教会の礼拝に派遣します。聖トマスと聖ニコライには第1合唱隊が交替で派遣され、バッハ自身の指揮でカンタータを演奏しました。午前中に聖トマスでカンタータを演奏したら、午後は聖ニコライで演奏するというように、本来安息日であるはずの日曜日は、トマス教会合唱団にとっては書き入れ時でもあったのです。バッハ自身の言によると、何とか戦力になる生徒は十数人ほどしかおらず、しかもカンタータの演奏に必要なオーケストラの応援や第2合唱隊以下の指揮にもある程度の(しかも音楽的な能力の高い)人員を割かなければならないとなると、とても充分な演奏などできなかったのではないかと考えられます。(ただし、この数字には市内から通ってくる自宅学生が数えられていないという説もあり、カンタータ演奏の実状についてはいまだに研究の余地があるという状況のようです) カンタータの演奏に一度でも参加してみるとわかるのですが、忙しいからといって作品に手を抜いた様子がありません。前に作ってあった自作の歌詞を差し替えて多少の手直しを加えて演奏する(これをパロディー手法といいます)こともありますが、歌詞の扱いといい楽器の用法といい原曲の水準を下回ることがまずないのです。まさに驚異だと思います。 バッハは教会暦5年分、単純計算で約300曲のカンタータを作曲したと言われていますが、現存しているのは200曲、3年分とちょっとです。作曲年代の研究の進展により、これらの大半がライプツィヒに着任してわずかの期間、具体的に言うと1723年5月から1726年いっぱいくらいまでに書かれたことが判明しています。この後もカンタータの創作は続けられていきますが、新作の数はぐっと減っていきます。 この時期の作品を挙げればきりがありませんが、マタイ・ヨハネ両受難曲をはじめモテット第3番BWV227、マニフィカトBWV243など宗教曲の一つの頂点がここに形作られることになるのです。 カンタータについても、私の好みだけで行きますが、就任直後の第76番「天は神の栄光を語る」BWV76、新年のための晴れやかな第190番「主に向かいて新しき歌をうたえ」BWV190、有名なコラールを中心に置き牧歌的な雰囲気の第1番「暁の明星のいと麗しきかな」BWV1、美しいパストラーレで始まる第104番「聴け、汝イスラエルの牧者を」BWV104等の名曲が目白押しです。再演作品も、コラールが特に有名な第147番「心と口と行いと生命もて」BWV147、ルターのコラールを中心に置き壮大なスケールを持つ第80番「われらが神は堅き砦」BWV80など、名作が多すぎてここで触れるにはあまりにスペースが少なすぎます。  ライプツィヒの聖トマス教会は、アイゼナッハのバッハハウス、ケーテン城の鏡の間と並んで、バッハ好きが一度は訪れたい場所ベスト3の頂点に君臨しています。私もその例に漏れず、長年の夢が叶って初めて訪れた時はトマス教会の前でしばし感慨に耽っていました。写真ではさんざん見ていてある意味おなじみの教会ですが、周囲の空気や建物の量感も一緒に味わってみるとやはり格別の思いがあります。天気が良かったせいもあるのですが、イメージしていたよりもずいぶんと空が開けていて開放的な空間だったように思います。 ライプツィヒの聖トマス教会は、アイゼナッハのバッハハウス、ケーテン城の鏡の間と並んで、バッハ好きが一度は訪れたい場所ベスト3の頂点に君臨しています。私もその例に漏れず、長年の夢が叶って初めて訪れた時はトマス教会の前でしばし感慨に耽っていました。写真ではさんざん見ていてある意味おなじみの教会ですが、周囲の空気や建物の量感も一緒に味わってみるとやはり格別の思いがあります。天気が良かったせいもあるのですが、イメージしていたよりもずいぶんと空が開けていて開放的な空間だったように思います。トマス教会が捧げられた聖トマスは、イエスの最初の弟子である十二使徒の一人ですが、イエスの復活を最後まで信じようとせず、復活したイエスの脇腹の傷(聖痕)に指を差し入れるという際どいことをやってやっと納得するという、はっきり言ってあまりできのよい方ではありませんでした。このモチーフは「トマスの不信」というテーマで後代の画家たちに良く取り上げられています。聖書の記述(ヨハネによる福音書20章)も参照してください。 受難の時には頼りなかったイエスの弟子たちは、復活の後には見違えるようにたくましくなり布教活動に邁進します。聖トマスも復活を確信した後にはインドに伝道の旅に出て、そこで異教徒に殺され殉教したと言われています。 その名を戴く聖トマス教会は、1212年、ザクセンの名家ヴェッティン家のディートリッヒ・フォン・マイセンによりアウグスティヌス会の修道院と附属学校として設立されました。もともとはロマネスク様式の建物でしたが、15世紀の終わりにはドイツ後期ゴシックに特徴的な等高式教会(詳しくはグミュントのページを参照してください)に建て直されました。宗教改革たけなわの16世紀初頭にトマス教会の財産は市に差し押さえられ、トマス学校は市参事会の管轄となります。1537年には祭室基部(市庁舎に近い側)に八角形の塔が追加され、ほぼ現在の姿となりました。  もう一つの主要教会である聖ニコライ教会は、1165年にロマネスク様式の教会が建てられたのが最初で、商業の街ライプツィヒにとって重要な役目を持つ、商人の守護神である聖ニコラウスに捧げられました。 もう一つの主要教会である聖ニコライ教会は、1165年にロマネスク様式の教会が建てられたのが最初で、商業の街ライプツィヒにとって重要な役目を持つ、商人の守護神である聖ニコラウスに捧げられました。 西側入口の部分(写真左)は創建当初の様式を残していますが、建物自体は16世紀の初めにトマス教会と同じく等高式教会に改築され、さらに18世紀末に内装が現在のように改められています。 西側入口の部分(写真左)は創建当初の様式を残していますが、建物自体は16世紀の初めにトマス教会と同じく等高式教会に改築され、さらに18世紀末に内装が現在のように改められています。この内装はちょっと他では見られない独特なもので、植物をモチーフとした柱が薄いピンクに彩られ、天井に接する部分は植物のモチーフが薄い緑に塗られていて、教会というよりはどこか貴族の館をイメージさせます。内部もとても明るく、教会にいるという感じがしませんでした。  2006年の時は使いませんでしたが、ニコライ教会の入口上のバルコニーには、ヴァイセンフェルスのオルガンビルダーであったフリードリヒ・ラーデガストによって1862年に設置された大オルガンがあります。 2006年の時は使いませんでしたが、ニコライ教会の入口上のバルコニーには、ヴァイセンフェルスのオルガンビルダーであったフリードリヒ・ラーデガストによって1862年に設置された大オルガンがあります。製作当時は84のストップに4段鍵盤という規模でしたが、1903年にヴィルヘルム・ザウアーによって改修され、さらに2004年にはそれまでの改修部分をオリジナルに復元するとともに新たなストップが追加されて、現在では5段鍵盤に103のストップ、6,800本のパイプを持つ、ザクセン最大の楽器に生まれ変わっています。なおこの時には総額230万ユーロの費用のうちポルシェが180万ユーロを支援して実現しました。そのことに敬意を表し、演奏台にはポルシェのような5連の丸メーターが備え付けられているそうです。  ご存じの通り、旧東ドイツ崩壊のきっかけとなったのはここニコライ教会の静かなデモでした。毎週月曜日に平和を祈るために集まってきた人々の数は回を重ねるごとに次第に増え、最後には20万人にもふくれあがっていきました。当時司式をしていたフューラー牧師は、デモに出かける民衆一人一人にロウソクを持たせて、「火を消さないように」と言いました。ロウソクを持つと、火を守って静かに歩くようになるのと、投げるための石や闘うための棍棒を持てなくなります。このためデモはきわめて平穏に整然と行われましたが、平和と民主化を求める民衆のエネルギーが、ついには一つの国のあり方を変えてしまったというのはすごいことだと思います。 ご存じの通り、旧東ドイツ崩壊のきっかけとなったのはここニコライ教会の静かなデモでした。毎週月曜日に平和を祈るために集まってきた人々の数は回を重ねるごとに次第に増え、最後には20万人にもふくれあがっていきました。当時司式をしていたフューラー牧師は、デモに出かける民衆一人一人にロウソクを持たせて、「火を消さないように」と言いました。ロウソクを持つと、火を守って静かに歩くようになるのと、投げるための石や闘うための棍棒を持てなくなります。このためデモはきわめて平穏に整然と行われましたが、平和と民主化を求める民衆のエネルギーが、ついには一つの国のあり方を変えてしまったというのはすごいことだと思います。バッハはどちらかというと聖歌隊席が狭い聖ニコライよりもオルガンの前と左右に広いギャラリーがある聖トマスで演奏する方を好んでいたようです。音響効果も聖トマスの方がよかったと言われています。 1724年の聖金曜日のために、バッハはヨハネ伝に基づく受難曲を用意し、トマス教会で演奏するつもりで準備していました。しかし当時のライプツィヒではトマス教会とニコライ教会が毎年交替で受難曲を演奏する習慣があり、その年は二コライの方で演奏する順番になっていたため仕方なくニコライで演奏しました。これが後に3度も形を変えて再演される「ヨハネ受難曲」BWV245です。  それから3年後の1727年4月、今度は聖トマス教会の方で、二重合唱による「マタイ受難曲」BWV244が初演されています。両翼に広いギャラリーを持つ聖トマス教会の特徴を利用した大作で、ここにバッハの声楽曲の頂点を迎えることになるのです。 それから3年後の1727年4月、今度は聖トマス教会の方で、二重合唱による「マタイ受難曲」BWV244が初演されています。両翼に広いギャラリーを持つ聖トマス教会の特徴を利用した大作で、ここにバッハの声楽曲の頂点を迎えることになるのです。2002年の3月には、明治学院大学バッハ・アカデミーが、通常演奏される1736年の改訂稿でなく1727/29年の演奏に用いられたとされる初期稿(BWV244b)を使って演奏会を行いました。2016年には、サントリーホールで1736年改訂稿による演奏会も行いCDにもなっています。 上演時には、左の写真に見えているオルガンの前のギャラリーに合唱団とオーケストラが陣取ったのです。いつか一度でいいからここでマタイを歌いたいものです。 1730年頃までは、バッハは驚くべきエネルギーで作曲活動を続けます。それまでの間が、質・量共にバッハの宗教曲創作において最も充実した期間と言うべきなのですが、その始まりにヨハネ伝による受難曲、その終わりにマタイ伝による受難曲が置かれているのはある意味大変象徴的なことかもしれません。 |

| (2000年8月、2006年6月、2017年11月、2018年12月) |

Copyright © 2000 Bachhaus Kawaguchi All rights reserved.