ルター派ミサ曲(6) CD紹介その2 バッハ以外の作曲家

![]()

ルター派ミサ曲(6) CD紹介その2 バッハ以外の作曲家

| ルター派ミサ曲 CD紹介(1)|受難曲 二冊の名著 ルター派ミサ曲 CD紹介(1)|受難曲 二冊の名著 |

| 自国語による正しい礼拝のあり方を模索していたルターが「ドイツミサと礼拝の順序」を出版したのは1526年のことですが、1524年にはヨハン・ヴァルターの編曲による3声から5声のコラール集がヴィッテンベルクで出版されており、そこにはルターも序文を寄せています。その後、16世紀には膨大な需要にあわせてたくさんのコラール旋律が作り出され、ドイツ語賛美歌のレパートリーを豊かにしていきました。音楽作品としても、メロディに単純に和声を付けた書法から、だんだん凝った作りのものが現れてきてコラール・モテットとして独自のジャンルを確立していき、やがては大バッハのコラール・カンタータとして頂点を迎えることになります。あわせて、会衆に理解できる言葉で礼拝を執り行うというルター派のポリシーから、特にコラールによらないドイツ語モテットも16世紀以降大量に作られるようになります。 ルターが必ずしも排斥したわけではないミサ曲の方は、当時すでにかなりの作品(ミサ通常文全体に曲が付けられているカトリックのスタイル)が残されていて、そこからキリエとグローリアだけ、場合によってはサンクトゥスも抜粋して演奏すれば用が足りるためか、独立してルター派ミサ曲が作られるようになるのは主に17世紀になってからです。大バッハ以前のドイツ・バロックで最も偉大な作曲家とされるハインリヒ・シュッツにも、ミサ通常文を歌詞として曲をつけた作品は残っていません。 ここでは、大バッハ以外のルター派ミサ曲を紹介していきたいと思います。  Capriccio 670131 Capriccio 670131<収録曲> Johann Ludwig Bach/ Missa brevis super "Allein Gott in der höh' sei Ehr" Der Herr wird ein Neues im Lande erschaffen Die Weisheit kmmt nicht in eine boshafte Seele Ich will meinen Geist in euch geben 大バッハの遠い親戚にあたるヨハン・ルートヴィヒ・バッハ(1677〜1731)の宗教音楽集です。1699年にマイニンゲンの宮廷礼拝堂の聖歌隊に入り、1703年にカントル、1711年には宮廷楽長に昇進、そのまま同地で一生を終えています。 作風は、短い楽節が切れ目なく続くなどやや保守的で古めかしく、たくさん作曲した割には現代にまで伝わっている作品はあまり多くありません。大バッハはルートヴィヒを高く評価しており、1726年頃にはまとまった数の作品をライプツィヒで上演していて、そのおかげで残っているものがほとんどです。その時のカンタータの一曲は当初大バッハの作品(ただし作風が古いので初期の作品と思われていた)としてBWV15の番号を与えられています。 この盤に収められたカンタータはいずれも明るい曲調でシンプルに喜ばしいものが多いです。冒頭のルター派ミサ曲は、作曲は1716年の日付がありますが初演時の正確な状況はわかっていません。これも大バッハが1727年に演奏した時の自身の写譜で伝えられてBWV Anh. 166の番号が振られ、ただし「偽作の疑いあり」として補遺に分類されています。全体の歌詞は当然ラテン語ですが、グローリアをドイツ語に訳した「いと高きところに、神に栄光」のコラールが巧みに組み合わされ、ドイツ語とラテン語が一緒に歌われるという一種独特の魅力があります。対位法も高度で合唱フーガなどは推進力もあって、面白く聞けます。 演奏はヘルマン・マックス指揮のライニッシェ・カントライで、少人数によるアンサンブルで透明な響きと躍動感ある演奏。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

Ricercare RIC 317 Ricercare RIC 317<収録曲> Johann Gottlieb Goldberg/Durch die herzliche Barmherzigkeit Der 12. Psalm: Herr, die Heiligen haben abgenommen Johann Ludwig Krebs/ Meine Seele erhebt den Herrn Johann Ludwig Bach/ Missa brevis super "Allein Gott in der höh' sei Ehr" 上で紹介したルートヴィヒのミサ曲と、どちらも大バッハの弟子であるヨハン・ゴットリープ・ゴルトベルク(1727〜1756)とヨハン・ルートヴィヒ・クレープス(1713〜1780)の作品と組み合わせて、「ライプツィヒのとある日曜日」というタイトルのアルバムになっています。 ゴルトベルクは、「ゴルトベルク変奏曲」BWV988のエピソードで有名ですが、カイザーリンク伯爵のもとに曲が届けられてゴルトベルクが演奏したとされる1741年にはまだ14歳の少年で、かなり早熟の天才だったようです。その頃には既に大バッハに師事していたといわれていますが確証はありません。残念ながら29歳で病没してしまったため作品は多くありませんが、保守的・伝統的な初期作品から多感様式や前古典派に近くなった晩年(20代ですが)と幅があります。ここに収められたモテットはCD解説によると1742年頃の作品ということで、基本は対位法的な作りでありながら旋律の運びなどは新しい時代を感じさせるもの。 クレープスは、バッハの弟子の中でも特に優れたオルガニストでした。1726年にトマス学校に入学、1735年にはライプツィヒ大学に進学し、ずっとバッハについて習っています。その後ツヴィッカウの教会オルガニストなどを経てライプツィヒ近郊のアルテンブルク城内教会のオルガニストとなり、そこで亡くなります。バッハの作品を数多く写譜したり、一部の作品は大バッハの作品として作品番号を付けられたりしています。オルガンの他、クラヴィーア、ヴァイオリン、リュートの演奏にも熟達していたそうです。作風は弟子の中でもとくに師の対位法の伝統を受け継ぐ保守的なもので、師からは高く評価されていましたが結果的に時代に取り残されることになりました。ここにはマニフィカトが収められています。 フロリアン・ハイアリック指揮、エクス・テンポ-レの演奏。上のルートヴィヒ選集と比べて倍くらいの人数で(それでも合唱で30人強)、やや響きが厚く豊かになりますがどちらも精緻でよく響き合う上質なアンサンブルです。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

hänssler classics CD 98.970 hänssler classics CD 98.970<収録曲> Carl Philip Emanuel Bach/Magnificat WQ215 Johann Nikolaus Bach/Missa brevis バッハ一族のマニフィカトとルター派ミサ曲を組み合わせた一枚。マニフィカトはエマヌエル・バッハが1749年にベルリンで作曲したもので、器楽や対位法の使い方や、曲の作り方(各楽章の性格付けや、一部に聖歌を取り入れたり、「最初にあった如く」の歌詞のところで曲の冒頭が一瞬再現する)などあちこちに伝統的な作法や父ゼバスティアンの影響が感じられます。ただやはり全体の雰囲気は古典派に寄った新しいもので、モーツァルトのハ短調ミサに似た部分もあります。 ルター派ミサの方は、ヨハン・ニコラウス・バッハ(1669〜1753)の作と記載がありますが、実際に聞いてみると上のルートヴィヒの作品と同じでした。Carus版の楽譜はニコラウスの作として出版されていて、録音された1977年当時には両説あったようです。ただし、同じ内容で2013年に再発売された盤は作者がルートヴィヒに変更されています。 ここで一応ニコラウスのご紹介をしておくと、アイゼナッハの聖ゲオルク教会オルガニストであったヨハン・クリストフ・バッハの長男として生まれ、ゼバスティアンとはほぼ同世代で又従兄弟の関係になります。同じラテン語学校に通い、その後イェーナ大学に進学しました。イタリア留学の後イェーナ市立教会のオルガニストに就任し、後に大学教会のオルガニストも兼任しています。オルガニストの本業の他、大学のコレギウム・ムジクムへの指導・教育や、自分の職場や故郷アイゼナッハも含む各地でオルガンの建造も手掛けました。作品はほとんど残っておらず、カンタータやオルガン・コラールなど数曲です。 演奏はヘルムート・リリング指揮ゲヒンガー・カントライとシュトゥットガルト・バッハ・コレギウムで、モダン楽器を使った少し大きめの編成です。声楽・器楽とも古楽奏法よりはビブラートや強弱の対比などが多めにかかっていますが、マニフィカトでは軽快に、ミサでは少ししっとりと演奏しています。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

Carus 83.168 Carus 83.168<収録曲> Johann Christoph Altonickol/Kyrie-Gloria Messe in d Befiehl du deine Wege 2 Sanctus Nun danket alle Gott BWV Anh. 164 大バッハの直弟子ヨハン・クリストフ・アルトニコル(1719〜1759)の宗教音楽集です。アルトニコルは、1744年からライプツィヒ大学で神学を学び、トマス学校の合唱団にも加わって、大バッハに直接師事しました。大バッハも「どこに出しても恥ずかしくない弟子である」と高く評価しています。バッハの主要な作品のコピスト(写譜担当)として参加するなどの活動のあと、1748年からはナウムブルクのヴェンツェル教会のオルガニストとなり、翌年バッハの娘と結婚して親族の一員となっています。 作風は、大バッハの息子達と同世代ということもあって不協和音の使い方やメロディの運びなどに多感様式の気配など少し新しい雰囲気が感じられるものの、義父バッハの音楽を継承しているという感覚が強く、息子達よりもやや保守的で対位法の熟練度も見事です。ここに取り上げられたルター派ミサ曲は、冒頭のキリエなど大バッハにはないような跳躍のフーガが現れたりして新しさがありますが、まだぎりぎりでバロックにとどまっていて、多感様式や古典派の方には行かなかった人のようです。 アルトニコルの作品はほとんど残っていませんが、一緒に収められているモテット「汝の道をゆだねよ」は、複数の録音によって聞くことができます。マタイ受難曲の第44曲にも使われたゲルハルトのコラールが全編に使われ、途中でさまざまに変奏されたりして、ちょうどバッハのモテット「イエスよ、わが喜び」BWV227のようなコラール・モテットになっています。12節全部を使っていてかなり大規模でバラエティ豊かな作品です。こちらも、コラール編曲とはいいつつアリアやアンサンブルに新しい要素が加えられています。 ブレーメン出身のイェルク・シュトラウベ指揮、自身で設立した北ドイツ・フィグラルコアの溌剌とした演奏です。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

CPO 777 561-2 (第1巻) CPO 777 561-2 (第1巻)CPO 999 834-2 (第2巻) <第1巻収録曲> 作者不詳/Missa BWV Anh. 25 in C M. Hoffmann/Kleines Magnificat BWV Anh. 21/BWV189 in a Durante/Missa BWV Anh. 26 in c <第2巻収録曲> 作者不詳/Missa BWV Anh. 167 in G M. Hoffmann/Magnificat BWV Anh. 30 in a Durante/Missa BWV Anh. 24 in a Sanctus BWV240 in G Sanctus BWV239 in d Sanctus BWV237 in C Cantata BWV150 ヴォルフガング・ヘルビッヒ指揮による、バッハの偽作集です。偽作集全体はCDライブラリの補遺のところに入れましたが、ここではミサ・マニフィカト・サンクトゥスのラテン語作品が収録された2枚を紹介します。 取り上げられたミサは全部で4曲、いずれもバッハとその周辺によるキリエとグローリア楽章の筆写譜が残されていたため、自作の可能性を考慮してBWV補遺番号が付されていました。その後の研究により、結局自作の可能性は薄く他の作曲家のものとされています。 今の感覚で実際に聞いてみると、様式的にも対位法の切れからいっても「これはバッハではない」と感じるものの方が全体としてむしろ多く、特にミサは「実際の音を聞かなかったのではないか」とも思えます。冒頭のBWV Anh 25は曲想はほとんど前古典派のようで、むしろモーツァルト(の偽作)と名前がついていた方がまだわかるような作品です。バッハが写譜して1740〜42年に自分で演奏したものですが、おそらくはヨハン・ルートヴィヒ・バッハ(1677〜1731)の作であろうといわれているもの。 カンタータの一つとしてBWV番号を持っているホフマンのマニフィカト(J.リフキンが収録しています)の次に置かれたBWV Anh.26は、イタリアの作曲家で主にナポリで活躍したフランチェスコ・ドゥランテ( 1684〜1755)の作品ですが、キリエの中間部のクリステ・エレイソンはバッハ自身によってソプラノとアルトの女声デュエットに書き換えられ、この部分だけは真作としてBWV242の番号がついています。ドゥランテ作の部分は短いフレーズが連続する少し古風な感じを受けますが、バッハの改作部分は当世風でかなり凝った作りになっていて、ちょうどロ短調ミサ曲のクリステ・エレイソンのような立ち位置です。 2枚目の最初に置かれたBWV Anh. 167は、このCDの解説では作者不明となっていますが、最近ではルートヴィヒ・バッハか、イタリア人で一時ドレスデン宮廷にも仕えたアントニオ・ロッティ(1667〜1740)の作とされています。二重合唱(または二つのカルテット)が用いられ、ヴェネツィア風のかなり壮麗な作品。 BWV Anh.24は、ルートヴィヒ・バッハか、またはミュンヘンに生まれてイタリアで学びドイツに戻って活躍したヨハン・クリストフ・ペツ(1664〜1716)の作といわれています。曲全体がきわめて短く、キリエからクム・サンクト・スピリトゥまで4分半しかかかりません。グローリアの長い歌詞も、ほとんど一回ずつ早口でしゃべって通り過ぎていく感じです。めまぐるしく移り変わって正直あまり印象に残らない曲。 この後にはサンクトゥスが続きますが、こちらの方がまだバッハらしいと感じました。最初に書いた通り、「バッハのような曲」を想像すると期待はずれになるかも知れませんが、同時代人のミサ曲でバッハが自分の礼拝で使ってもよいと感じ、実際に手を動かして楽譜を作って演奏した作品ということで、それぞれに面白さはあり、演奏のレベルも高いので、一ひねりした珍しい曲を楽しむにはよい選択肢かと思います。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

THORFON CTH 2175 THORFON CTH 2175<収録曲> Johannes Rosenmüller/Laudate Pueri Sonate Nr. IV a 3 C-dur Missa Brevis Sonate Nr. III a 2 d-moll ドイツ中期バロックの作曲家ヨハネス(ヨハンとも)・ローゼンミュラー(1619〜1684)の作品を集めた一枚です。ローゼンミュラーは当時としてかなり波瀾万丈の生涯を送りました。現在のドイツとチェコとの国境近くのエルスニッツという街に生まれ、ライプツィヒ大学で神学を学ぶ傍ら音楽の修行も続け、バッハ・アカデミーが2006年バッハ音楽祭で歌わせていただいたニコライ教会のオルガニストとなりました。その後トマス・カントルに内定するものの、性的スキャンダル(同性愛)が発覚して、投獄を避けるために1655年イタリアに逃亡しました。今であればそれで職を失ったり、まして投獄されるということはあり得ないのですが。 逃亡先のヴェネツィアのサン・マルコ聖堂で管楽器奏者として働きながら、前の世代のジョヴァンニ・ガブリエーリやクラウディオ・モンテヴェルディの開拓した複合唱様式に代表される新しい音楽を吸収し、作曲でも頭角を現します。その後も1678年にピエタ養育院の合唱長に就任するなど活躍を続け、結局その名声が故国ドイツにも聞こえて、1682年に文化・芸術の庇護者として知られていたブラウンシュヴァイク=ヴォルフェンビュッテル公の宮廷に楽長として呼び戻され、亡くなるまでその地位にありました。 作風は、やはり短いフレーズを連綿とつないでいく当時のスタイルを基本として、ドイツの厳格な対位法の上にイタリアの華やかさを加えた華麗なもので、やはりヴェネツィア風かと思います。録音を聞くと最初は対位法になかなかついていけず、旋律や和声の美しさなどがまず耳に残ります。2曲ある声楽作品のうちLaudate Pueriは讃歌なので、二つの4部合唱が歌い交わす上にトランペットが加わる終始晴れやかな作品ですが、ルター派ミサの方は4部合唱とトランペットのソロで、古様式で書かれ対位法的な動きが目立つ渋い作品になっています。グローリアになると多彩な歌詞に応じて動きが出てきて、最後のクム・サンクト・スピリトゥでは少し明るくなって締めくくりますが豪華絢爛とまではなりません。演奏は、ヴィリー・グントラッハ指揮、自身で設立したドルトムント大学室内合唱団によるもので、現役・OBの音楽学生が主体となって今でも活動しています。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

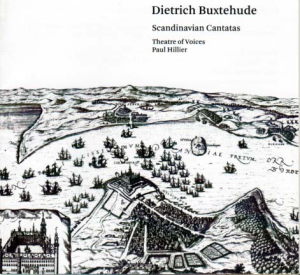

DACAPO 6.220534 DACAPO 6.220534<収録曲> Dieterich Buxtehude/Praeludium for organ in e minor BuxWV142 Pange Lingua Gloriosi BuxWV91 Herren vår Gud BuxWV40 Ecce nunc benedicte Domino BuxWV23 Att du Jesu vill mig höra BuxWV8 Accedite gentes BuxWV1 Passacaglia for organ in d minor BuxWV161 Missa alla brevis BuxWV114 Domine salvum fac regem BuxWV18 ちょうどシュッツとバッハの中間の時代を生きた北ドイツの大家ディートリヒ・ブクステフーデ(c.1637〜1707)の作品を集めた選集。副題に「スカンジナヴィア(語)のカンタータ」とありますが、ここに収められたBuxWV8と40は実際にスウェーデン語の歌詞が使われています。 CDの解説の表紙には、デンマーク側から見た向こう岸にヘルシングボリ(現スウェーデン領)が描かれています。間の海はバルト海と北海をつなぐエーレスンド海峡で、こちら側(手前)が現デンマークのヘルシンゲアになり、ハムレットの舞台として知られるクロンボー城があります。ブクステフーデはこの二つの街で順番にオルガニストをしていました。 そんな背景もありディートリヒはドイツ語とデンマーク語を話すことができ、北欧語は低地ドイツ語を共通の先祖として分化してかなり似ているのでスウェーデン語もある程度は理解できたのではないでしょうか。この2曲の他はラテン語の歌詞で、全体として以前クライスや明治学院バッハ・アカデミーで歌った「われらがイエスの四肢」に共通する幻想的な曲想です。 この盤にはオルガン曲も2曲収められていますが、冒頭のプレリュードはお約束通りフーガも現れる怒濤の作品。トッカータといってもいいくらいの豪快な曲で、バッハの有名なトッカータとフーガの直系のご先祖という感じです。パッサカリアも、これもバッハの作品と非常によく似たテーマと変奏が続き、フーガで締めくくります。もちろん作曲時期はこちらの方が先で、バッハの初期オルガン作品に対するブクステフーデの影響がいかに大きかったかがわかります。 ブクステフーデ作品目録(BuxWV)は、ジャンルごとに大きく分類され、ジャンルの中では題名のアルファベット順に番号が振られているのですが、ここに収録された5声(SSATB)のルター派ミサは題名に由らず宗教声楽曲の最後に置かれています。ブクステフーデが作曲したルター派ミサで残っているのはこの一曲ですが、題名は正確には"Missa alla brevis"で「ブレヴィス『の』ミサ」です。定量記譜法でいうブレヴィスは現代の倍全音符に相当するのですが、その通り一小節に二分音符が4つ(全音符二つ)の譜割りになっています。発想としてはクライスで歌ったパレストリーナのミサ・ブレヴィスと同じです。曲想も、ブクステフーデにはきわめて珍しく明らかに古様式を意識した対位法的なもので、バロック的な修辞は感じられず非常に落ち着いた作品です。おそらくリューベックに移ったすぐ後に書かれ、その地で活躍していた「対位法の父」として名高いヨハン・タイレの影響が大きいと言われています。 演奏は、ヒリアード・アンサンブルの設立者であるポール・ヒリアー(グループからは1990年に脱退、現在はアンサンブルも活動停止)の指揮で、同じくヒリアーによって結成された少人数の声楽アンサンブルであるシアター・オブ・ヴォイセス(ここではSSATTBの6人のソロによる演奏)、合奏はTOVバンドという名前の室内楽団ですがおそらく声楽アンサンブルにくっついて結成されたのでしょう。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

URANIA US 5159-CD URANIA US 5159-CD<収録曲> Dieterich Buxtehude/Alles was ihr tut BuxWV4 Was mich auf dieser Welt betrübt BuxWV105 Missa alla brevis BuxWV114 Magnificat in D major BuxWV Anh.1 ブクステフーデの宗教声楽曲を集めた選集で、上記のミサとマニフィカトの他、ドイツ語のカンタータが2曲収められています。いずれも短く規模も小さいものですが、あまりオーバーな表現はなく穏やかな作品。2曲目はソプラノのソロカンタータです。マニフィカトは、20世紀になってウプサラ大学図書館の手稿譜の中から発見されたもので、補遺番号がつけられています。曲想は他の作品と共通な感じもするのですが、現時点ではブクステフーデの作ではないと考えられ、偽作とされています。 ルター派ミサは上のヒリアー盤と同じ曲ですが、楽譜上は声楽5部と通奏低音しか書かれていないところに、各声部を合唱としてさらに楽器を重ねて補強しているので、だいぶ厚い響きになります。演奏はアルフレート・マン指揮のザ・カンタータ・シンガーズ&オーケストラという団体です。オリジナルの録音が1957年というまだOVPPなども提唱されていない時期で、楽器も声もビブラートも少し目立ちます。現代のオリジナル楽器の演奏でシンプルな軽い響きを好む人にはちょっと厚化粧かも知れませんが、全体的に作品に合った暖かい雰囲気でこれはこれで良いかも知れません。 指揮者のマンは1917年にハンブルクに生まれ、ナチスの迫害から逃れてアメリカに渡った指揮者・音楽学者で、J.J.フックスやエマヌエル・バッハの研究で名を残しています。カンタータ・シンガーズも第二次大戦前からの歴史のあるニューヨークの合唱団で、戦争が終わって10年ちょっとの時期に故郷北ドイツの作曲家(しかも当時はブクステフーデの知名度は現代に比べるとはるかに低い)の選集をアメリカで録音するにあたっては万感の思いがあったと思われます。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

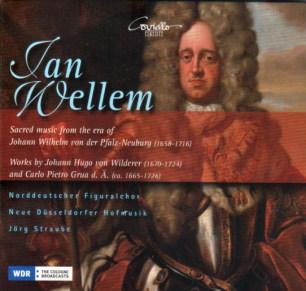

Coviello Classics COV 20903 Coviello Classics COV 20903<収録曲> Johann Hugo von Wilderer/Messe in g-moll Carlo Pietro Grua der Ältere/Alleluja fideles plaudite Wilderer/Quando Jesus adest Grua/Laetatus sum (Psalm 121) Wilderer/Custodi me Grua/Beatus vir (Psalm 111) Wilderer/Te Deum 「プファルツ−ノイブルク伯ヨハン・ヴィルヘルムの時代の教会音楽」と題された盤で、その頃伯の宮廷・教会で活躍していた二人の作曲家の作品が交互に収められています。ヨハン・ヴィルヘルム(1658〜1716)はデュッセルドルフに生まれ、プファルツ継承戦争の最中に父の死去により伯爵位と選帝侯位を引き継いで、その後亡くなるまでプファルツの地を統治しました。 ヨハン・フーゴ・ヴィルデラー(1671〜1724)は、バイエルンに生まれイタリアでレグレンツィに学んだといわれ、当初デュッセルドルフの宮廷オルガニストを務めていましたがヴィルヘルムの即位の時にいくつかの楽団をまとめた際に宮廷楽団にも参加し、すぐに楽長となりました。 この盤に収録されたミサは、大バッハが1731年より前に筆写してライプツィヒで演奏した作品です。1733年に作曲されるバッハのロ短調ミサ曲の第1部(ミサ)はこの作品をモデルにした可能性が指摘されており、第一キリエが短い和声的な呼びかけで始まること、続いて付点を含む対位法的な部分が続くこと、クリステは当世風の二重唱であること、第二キリエは古風なモテット様式であること、などの特徴が両方に当てはまります。興味津々で聞いてみたところやはりロ短調ミサに比べるとかなり簡素な作りで、バッハの凄さを再認識しました。バッハでは第一キリエの途中で12音全てを使ったエピソードなどが現れたりなど、こんな破格の作曲は同時代の誰にもできなかったことを改めて感じました。ヴィルデラーの作品もこれだけで聞くとしみじみとした佳品ですが、比べる相手が悪かったようです。 カルロ・ピエトロ・グルーア(1665〜1726)は、CD解説にはミラノからデュッセルドルフにやってきてヴィルデラーのもとで副楽長を務めたとあります。ヴィルヘルムの死後宮廷はハイデルベルクへ、次いでマンハイムへと移っていき、二人とも一緒に移動して最後は両方ともマンハイムで亡くなるのですが、検索してみると同名でやはりマンハイムで活躍したグルーアの息子(1700頃〜1773)がおり区別するためにder Ältere(父)とついていました。ここに収録された作品はすべて教会での礼拝用のため、合唱が中心で派手なアリアはありません。 演奏は、イェルク・シュトラウベ指揮、デュッセルドルファー・ホーフムジーク、北ドイツ・フィグラル合唱団で、オリジナルの楽器と唱法で透明な響きを聞かせてくれます。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

Meridian CDE 84373 Meridian CDE 84373<収録曲> Johann Friedrich Fasch/Suite in G minor Missa Brevis in B flat major Concerto in D major ヨハン・フリードリヒ・ファッシュ(1688〜1758)の作品を集めた一枚です。ファッシュはヴァイマル近郊のブッテルシュテットでルター派の教会関係者(資料によりカントルとも学校の校長ともありますがどちらも正解かも)の家庭に生まれ、早く父を亡くした後母方の親戚のいるヴァイセンフェルスに移ってクリーガーの指揮する聖歌隊に参加し、ライプツィヒではトマス学校で当時のトマス・カントルのクーナウに音楽を学んで、ライプツィヒ大学ではコレギウム・ムジクムに参加しながら音楽と法律を専攻しています。卒業後は秘書や書記官などの事務仕事を経て楽団員に就くものの、1722年にツェルプストの宮廷楽長に就任すると亡くなるまでその地位にありました。 生没年ともバッハに近くほとんど同世代ですが、作風はやや古典派に近く少しイタリアの香りがする明晰なもので、凝った対位法を駆使した作りではありません。バッハを「時代遅れで混乱している」「大袈裟で複雑すぎる」と批判したシャイベが同じ評論誌の中で「ドイツ人の中では、テレマンとファッシュが最もうまく管弦楽組曲を書くことができる」と述べていて、作風の描写としてはまあ当たっていなくもないでしょう。バッハよりは当時の大衆への受けが良かったのは間違いありません。 長く奉職したアンハルト=ツェルプストの城が第二次大戦末期に空襲によって破壊され、そこに保管されていた作品も多くが失われました。当時は高く評価されバッハもファッシュの作品を写譜して持っていたとされますが、それらは散逸しトリオソナタのオルガンへの編曲がBWV585として残っているだけです。主にドレスデンやダルムシュタットにまとまって残っている作品が整理され、FWV番号がつけられていますが、その多くは室内楽曲や管弦楽曲で、声楽曲で残っているものはわずかです。 この盤は管弦楽組曲、ミサ曲、協奏曲と主要なジャンルから選ばれていますが、ミサ曲と協奏曲は初録音なので有名曲を選んだというわけでもないようです。管弦楽組曲は緩急緩の序曲と当世風の舞曲が並ぶ模範的なものですがバッハのような主題の展開はありません。協奏曲はリトルネッロ形式でどことなくヴィヴァルディ風。ミサ曲は和声的な進行を中心とする合唱部分とメリスマなどを取り入れて少し名人芸を披露するソロの部分が交替する、バロックの陰影は薄れ啓蒙された(enlightened:理性の光に照らされた)明るい作品です。ハレの大学図書館で発見されたもので、作曲時期は不明です。キリエとグローリアに続いてクレドも作曲されていますが、教会暦の三大祝日にはクレドもラテン語で歌われたと城内教会の記録にあるので、その時のために作られたものであろうとのこと。 演奏はヴァルター・ライター指揮リンデン・バロックオーケストラ&合唱団で、ティンパニやトランペットも入った少し大きめのアンサンブルをきれいにまとめています。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

Capriccio 10 315 Capriccio 10 315<収録曲> Georg Philipp Telemann/Missa brevis TWV 9:14 Deus judicium tuum (Psalm 71) TWV7:7 Alles redet itzt und singet TWV20:10 テレマンの声楽作品を集めた選集です。20代初めにライプツィヒで作曲されたルター派ミサ、ハンブルクに定着してからの詩篇モテット、1720年フランクフルト時代のカンタータが収められています。 ルター派ミサは、ライプツィヒの新教会のアーカイブで現代に伝わりました。この教会はテレマンがまだライプツィヒ大学の学生だった頃にコレギウム・ムジクムを設立して拠点としていたところで、名前の通り長い荒廃の後1699年に再興されたばかりであり、保守的なクーナウの作品とは対照的な新しい作風の音楽が演奏されていました。この曲も礼拝に用いる音楽とはいえ、特にグローリアの部分には和声やメロディの運びで新しい作法がふんだんに使われています。格式やしきたりに縛られがちな主要教会でない分、自由にいろいろ試行錯誤もできたのだと思います。声楽パートはアルトのソロだけで、あとはヴァイオリン2本と通奏低音という室内楽的な構成です。 詩篇モテットはずっと大きな編成で、1737〜8年の8ヶ月にわたるパリ滞在時に書かれたと考えられています。この時はパリ四重奏曲などの室内楽、詩篇によるモテットやさまざまなカンタータなども書かれ、コンセール・スピリチュエルで演奏されて大変好評であったとのこと。歌詞は、詩篇第71番(新共同訳などでは72番)の「神よ、あなたによる裁きを、王に」から取られ、神の恵みを王に授けるようにと歌われます。フランス序曲に始まる全編フランス風の曲で、当時フランスを治めていたルイ15世やその取り巻きにも喜ばれたでしょう。世知に長けたテレマンの面目躍如です。 カンタータは、別名春のカンタータともいわれ、バルトルト・ハインリヒ・ブロッケス作の自然と創造主を讃える詞に晴れやかな曲をつけたもので、当時フランクフルトの楽長の地位にあったもののこの曲の初演はブロッケスのお膝元ハンブルクで、アルスター湖に船を浮かべて行われたとのこと。 ヘルマン・マックス指揮、ライニッシェ・カントライとダス・クライネ・コンツェルトの組み合わせによる、安心安定の演奏です。 |

このページの最初に戻る

このページの最初に戻る