ヴァイセンフェルス

| Weimar(2)|Halle Weimar(2)|Halle | | |

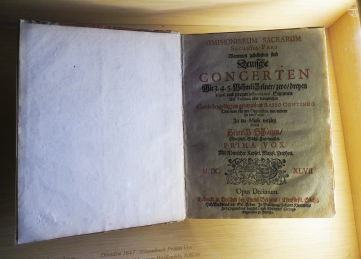

ヴァイセンフェルスの街は、ハレからザーレ川を遡って30kmほど、ローカル線でも30分で到着します。ヴァイセンフェルスの名前の由来は「白い」または「知っている」(Weißen)岩(fels)ということで、大昔(石器時代)から人が定住しており、記録に出てくるのは1195/96年にヴァイセンフェルス伯ディートリヒの文書にWizenvelsとして出てくるのが最初だそうです。中世から近世までマイセン辺境伯の領地として発展してきましたが、1539年に宗教改革が導入された後30年戦争では近くで大きな戦いもあって街は何度も大きな被害を受け、特に1644年には礼拝堂を含む城館が完全に破壊されています。その後、城館は新アウグストゥス城として再建され、バロック中〜後期にはかなり活発な音楽活動が営まれていました。 ヴァイセンフェルスの街は、ハレからザーレ川を遡って30kmほど、ローカル線でも30分で到着します。ヴァイセンフェルスの名前の由来は「白い」または「知っている」(Weißen)岩(fels)ということで、大昔(石器時代)から人が定住しており、記録に出てくるのは1195/96年にヴァイセンフェルス伯ディートリヒの文書にWizenvelsとして出てくるのが最初だそうです。中世から近世までマイセン辺境伯の領地として発展してきましたが、1539年に宗教改革が導入された後30年戦争では近くで大きな戦いもあって街は何度も大きな被害を受け、特に1644年には礼拝堂を含む城館が完全に破壊されています。その後、城館は新アウグストゥス城として再建され、バロック中〜後期にはかなり活発な音楽活動が営まれていました。 鉄道の駅は旧市街から川を越えたところにあり、まず小さな橋を渡ります。渡り終えたところから200mほどでマルクト広場につき、右手に市教会と市庁舎、街を見下ろす左奥のクレムベルク(白い崖)という丘の上に新アウグストゥス城が見えます。広場から階段を使って城の裏側に出るルートもありますが、今回は丘を回り込む坂を上って正門から入ります。 鉄道の駅は旧市街から川を越えたところにあり、まず小さな橋を渡ります。渡り終えたところから200mほどでマルクト広場につき、右手に市教会と市庁舎、街を見下ろす左奥のクレムベルク(白い崖)という丘の上に新アウグストゥス城が見えます。広場から階段を使って城の裏側に出るルートもありますが、今回は丘を回り込む坂を上って正門から入ります。この館は、三十年戦争の破壊のあとしばらく放置されていたところをザクセン=ヴァイセンフェルス公アウグストによって1660年に建設が始められ1694年に完成しました。公は1680年に亡くなったため、自分の名前を付けた館の落成を見ることはできませんでした。跡を継いだヨハン・アドルフ1世は、それまでハレにあった宮廷をヴァイセンフェルスに移し、ここからヴァイセンフェルスの最も華やかな時代が始まります。 新アウグストゥス城は、竣工当時はゴータやツァイツの城館と並ぶ豪壮さを誇っていましたが、後代の領主ヨハン・アドルフ2世が世継ぎを残さず1746年に亡くなって街の没落が始まり、一旦この地域がプロイセンに割譲された後はナポレオンに占領されたり奪還後は軍事施設に使われたり、第二次大戦の間は秘密警察(Geheime Staatspolizei:略称ゲシュタポ)の施設や兵舎や学生寮として使われたりで、保存状態としてはよくありません。東西ドイツの再統一後30年が経とうとしていますが、修復が完了したのはほぼ半分(左の写真で壁が白く塗り替えられている部分)で、残りの半分は壁がはげ落ちているなどまだかなり荒れていて痛々しい状態でした。  その中でも、入口から右手すぐの北翼にある三位一体礼拝堂は、本来の目的にずっと使われていたために比較的よい状態を保っています。1682年に献堂されたこの礼拝堂は、入口は普通の扉ですが内部は当時の華麗な装飾や祭壇、説教壇が手入れされながらそのまま残り、訪れる人もそれなりにいて、時々当時の服装を身にまとったガイドがやってきては説明してくれます(私が訪れた時はドイツ語のみ)。 その中でも、入口から右手すぐの北翼にある三位一体礼拝堂は、本来の目的にずっと使われていたために比較的よい状態を保っています。1682年に献堂されたこの礼拝堂は、入口は普通の扉ですが内部は当時の華麗な装飾や祭壇、説教壇が手入れされながらそのまま残り、訪れる人もそれなりにいて、時々当時の服装を身にまとったガイドがやってきては説明してくれます(私が訪れた時はドイツ語のみ)。 入口の天井に近いところにあるオルガンは戦後に修復されたものですが、ナポレオンの占領時に壊れてしまったというオリジナルの楽器をまだ7歳(9歳とも)のヘンデルが弾き、その才能が公に見出されて音楽家への道を開いたということです。 入口の天井に近いところにあるオルガンは戦後に修復されたものですが、ナポレオンの占領時に壊れてしまったというオリジナルの楽器をまだ7歳(9歳とも)のヘンデルが弾き、その才能が公に見出されて音楽家への道を開いたということです。このオルガンは、おそらくバッハも弾いたに違いありません。 宮廷楽団が移ってきて以来初代楽長として活躍したのは、シュッツに学びコペンハーゲンでも活躍したヨハン・フィリップ・クリーガー(1649〜1725)です。声楽、室内楽、鍵盤の作品が残されていてCDも出ていますが、声楽曲はシュッツ、器楽曲はブクステフーデに似ている印象です。礼拝堂の献堂式の音楽を取り仕切ったのもクリーガーで、その時にはなんと66声部の大規模なモテットが演奏され、近郊の宮廷楽団からたくさんの奏者が応援に参加したということです。堂内はバルコニーを入れてもそこまで広くないので、その時は貴賓の客と演奏者で礼拝堂が一杯になったことと思います。 また、当時のドイツでは珍しく最初はイタリア風の作品が禁じられたので、クリーガーもドイツ・オペラを作曲し、他に演奏されたのもテレマンやカイザーのドイツ・オペラが中心でしたが、1730年頃からはさすがにイタリア様式がここでも優勢になったようです。 これらの作品は礼拝堂の反対側の南翼にあるコメディ・ザールという劇場で上演されていました。この劇場では、女優カロリーヌ・ノイバー(ノイベリン)がキャリアをスタートしたところ。ノイベリンは、暴力的な父親から逃げるように役者と駆け落ちして、その後夫と喜劇一座を立ち上げ、コメディ・ザールでの上演を皮切りに、ライプツィヒのゴットシェートの理念に共鳴してドイツ演劇界の改革者となりました。   この他にヴァイセンフェルスとつながりのある音楽家といえば、近郊で生まれ最初ヴァイセンフェルスで法律家として活動した後音楽家として改めて身を立て、ケーテン侯レオポルトの師ともなったヨハン・ダーフィト・ハイニヒェンや、ヴァイセンフェルス宮廷の少年聖歌隊員を務めた後ライプツィヒのトマス学校に進学してクーナウに師事したヨハン・フリードリヒ・ファッシュなど、結構有名どころが並んでいます。 この他にヴァイセンフェルスとつながりのある音楽家といえば、近郊で生まれ最初ヴァイセンフェルスで法律家として活動した後音楽家として改めて身を立て、ケーテン侯レオポルトの師ともなったヨハン・ダーフィト・ハイニヒェンや、ヴァイセンフェルス宮廷の少年聖歌隊員を務めた後ライプツィヒのトマス学校に進学してクーナウに師事したヨハン・フリードリヒ・ファッシュなど、結構有名どころが並んでいます。礼拝堂の入口の横に掲げられている記念プレート(写真右)は、上からノイベリン、バッハ、ヘンデル、クリーガーと、最近追加されたらしいヨハン・ベーア(1655〜1700)という、この城と関係の深い5人。最後のベーアは、このプレートでは「作家、宮廷音楽家」となっていますが、もともとはライプツィヒ大学の神学部を卒業して男声アルト・テノール歌手としてハレのアウグスト公の宮廷に参加して以来、オペラの作詞作曲や音楽理論書を手始めに、小説も書いたり俳優や教師や裁判所の司書も兼ねたりして重宝がられました。1685年は楽師長に昇進しますが、可哀想なことに1700年に狩猟競技会で誤って弾丸が当たる事故で命を落としています。  新アウグストゥス城から坂を下りる途中に、グスタフ・アドルフ博物館という看板を見つけました。スウェーデン王グスタフ2世アドルフ(1594〜1632)は、内政・外交で手腕を発揮しスウェーデンを強国に育て上げた英雄で、1630年にプロテスタント側で三十年戦争に参戦し北ドイツに侵入して勝利を重ねた中心人物の一人です。ところが権力の絶頂にあった1632年、ヴァイセンフェルスのすぐ近郊のリュッツェンで名将ヴァレンシュタイン率いる神聖ローマ帝国軍と激突し、プロテスタント側が勝利を収めるものの混戦の中でグスタフ・アドルフが戦死してしまいます。その時に遺体が収容され検視が行われたのがこの建物ということで、遺骸はその後母国に送られています。 新アウグストゥス城から坂を下りる途中に、グスタフ・アドルフ博物館という看板を見つけました。スウェーデン王グスタフ2世アドルフ(1594〜1632)は、内政・外交で手腕を発揮しスウェーデンを強国に育て上げた英雄で、1630年にプロテスタント側で三十年戦争に参戦し北ドイツに侵入して勝利を重ねた中心人物の一人です。ところが権力の絶頂にあった1632年、ヴァイセンフェルスのすぐ近郊のリュッツェンで名将ヴァレンシュタイン率いる神聖ローマ帝国軍と激突し、プロテスタント側が勝利を収めるものの混戦の中でグスタフ・アドルフが戦死してしまいます。その時に遺体が収容され検視が行われたのがこの建物ということで、遺骸はその後母国に送られています。この時にアドルフを倒したヴァレンシュタインは、アドルフに対抗できる唯一の人材として起用されてはいたものの、最大の好敵手を倒してしまったために逆に有能さを疎まれて皇帝の放った刺客に暗殺されてしまうという運命を辿っています。なおこの博物館は一階がアイリッシュパブという不思議な立地でした。  坂を下り、マルクトの手前を左に曲がるとすぐにハインリッヒ・シュッツ・ハウスがあります。この家は1552年頃にルネサンス様式で建てられ、シュッツは1651年に引退後の住居としてここを購入して、実際に死の直前まで暮らしていました。2010〜11年に大々的に修復の手が入って博物館として整備され、開館した直後の2013年にバッハがガスパリーニの作品を筆写した自筆スコアがここで見つかってニュースになっています。 坂を下り、マルクトの手前を左に曲がるとすぐにハインリッヒ・シュッツ・ハウスがあります。この家は1552年頃にルネサンス様式で建てられ、シュッツは1651年に引退後の住居としてここを購入して、実際に死の直前まで暮らしていました。2010〜11年に大々的に修復の手が入って博物館として整備され、開館した直後の2013年にバッハがガスパリーニの作品を筆写した自筆スコアがここで見つかってニュースになっています。 ドイツ・バロック3Sの筆頭シュッツは、すぐ近くのケストリッツ(最近ではケストリッツァービールで有名)でバッハよりちょうど100年早い1585年に生まれています。父クリストフは裕福な暮らしを営んでおり、ケストリッツとヴァイセンフェルスで旅館を経営していました。父が祖父の遺産を相続したのを契機に一家は1591年に拠点をヴァイセンフェルスに移し、少年シュッツもこの街で幼少期を過ごしています。父はその後ヴァイセンフェルスの市長まで務めることになります。 その後シュッツ家の旅館「狩の館(Zum Schützen)」にたまたま宿泊したヘッセン伯モーリッツの耳にハインリヒ少年のボーイソプラノの歌声が届いて、自分の合唱隊にこの声が欲しいと願った伯のかなり強引な働きかけがあり、シュッツは1599年にカッセルの学校に移って音楽家への道を歩み始めています。ヴァイセンフェルスは、シュッツとヘンデルというドイツ・バロックの巨匠に音楽への道筋を拓いた街でもあります。   ドレスデンで長く活躍したシュッツですが、晩年には引退を許され、1657年にはドレスデンの家を売り払ってここに引越してきます。しかし名誉職としての宮廷楽長は継続していて、その後も「十字架上の七つの言葉

SWV478 (1662頃)」、「ルカ受難曲 SWV480 (1663/64)」、「クリスマス・ヒストーリエ SWV435 (1664)」、「ヨハネ受難曲

SWV481 (1665)」、「マタイ受難曲 SWV479 (1666)」、遺作となったドイツ・マニフィカトSWV494を含む曲集「白鳥の歌(1666-71)」と、立て続けに晩年の名作群を生み出していきます。 ドレスデンで長く活躍したシュッツですが、晩年には引退を許され、1657年にはドレスデンの家を売り払ってここに引越してきます。しかし名誉職としての宮廷楽長は継続していて、その後も「十字架上の七つの言葉

SWV478 (1662頃)」、「ルカ受難曲 SWV480 (1663/64)」、「クリスマス・ヒストーリエ SWV435 (1664)」、「ヨハネ受難曲

SWV481 (1665)」、「マタイ受難曲 SWV479 (1666)」、遺作となったドイツ・マニフィカトSWV494を含む曲集「白鳥の歌(1666-71)」と、立て続けに晩年の名作群を生み出していきます。シュッツハウスでは、シュッツの暮らした当時の状況の再現展示や、楽器・楽譜の展示、修復された作曲部屋などかなり充実しており、特に楽譜を見ながら音楽が聴ける設備が充実していたり、カラオケのように自分のパートだけ省略したシュッツの声楽作品の録音に合わせて歌えるコーナーがあったりして、音楽好き(特に、古い音楽が好きな合唱人)はうっかりすると時間を使いすぎてしまうので要注意。ただし、シュッツを初見で本来のテンポでしかも歌詞をきちんとつけて、いきなり歌える人がそれほどたくさんいるとは思えないのですが。腕に覚えのある合唱人は挑戦のしがいがあります。   マルクト広場に建つマリエン教会は、12世紀には既にここにあったようです。1303年にツァイツの司教ブルーノによって新しく献堂されて以降何回かに分けて建築が進められ、15世紀の中頃には身廊が等高式教会として完成し、その後塔やヴォールトなどが追加されていって、だいたい今の姿になったのは18世紀初めの火事からの修復の後のようです。 マルクト広場に建つマリエン教会は、12世紀には既にここにあったようです。1303年にツァイツの司教ブルーノによって新しく献堂されて以降何回かに分けて建築が進められ、15世紀の中頃には身廊が等高式教会として完成し、その後塔やヴォールトなどが追加されていって、だいたい今の姿になったのは18世紀初めの火事からの修復の後のようです。17世紀後半に続けて制作された説教壇、祭壇、洗礼盤や、ギャラリーや階段の手すりの装飾など、プロテスタントの教会にしては華麗なバロック様式の内装が施されています。右の写真は主祭壇ですが、この下には戦死したグスタフ・アドルフから取り出された心臓が埋葬されているとのこと。 また、ここのオルガンは19世紀ドイツで最も重要なオルガンビルダーの一人であった当地のフリードリヒ・ラーデガスト(1818〜1905)の作品で、3段の手鍵盤とペダル、41のストップ、約2,800本のパイプを持ち、1864年に完成しています。ラーデガストの楽器でオリジナルで残っているものとしては一番古く貴重なものだそうです。 明治学院バッハ・アカデミーの2006年演奏旅行でカンタータ礼拝をさせていただいたライプツィヒのニコライ教会にあるオルガンも、このラーデガストの手によるものです。  マリエン教会の隣に建つ市庁舎は、もともと昔からここにあった古い市庁舎が1663年と1715年の火事で焼失してしまい、1718年から1722年にかけてバロック様式で再建されたもの。バッハと関係が深かった頃は、燃え残りから新築へと慌ただしく形が変わっていたことになります。2012年にも修復作業があって、きれいな姿です。塔についている二つの時計と月齢計、入口の上に備え付けられたミネルヴァ(知恵・詩・医学などの女神)とユスティツィア(正義の女神)の像が名物なのだとか。今回は残念ながら時間がなく中の見学はしませんでした。 マリエン教会の隣に建つ市庁舎は、もともと昔からここにあった古い市庁舎が1663年と1715年の火事で焼失してしまい、1718年から1722年にかけてバロック様式で再建されたもの。バッハと関係が深かった頃は、燃え残りから新築へと慌ただしく形が変わっていたことになります。2012年にも修復作業があって、きれいな姿です。塔についている二つの時計と月齢計、入口の上に備え付けられたミネルヴァ(知恵・詩・医学などの女神)とユスティツィア(正義の女神)の像が名物なのだとか。今回は残念ながら時間がなく中の見学はしませんでした。ヴァイセンフェルスは大バッハとも縁が深く、2度目の妻アンナ・マグダレーナ・ヴィルケが育ったところでもあります。1701年にツァイツで生まれたマグダレーナは、そこの宮廷トランペット奏者であった父のヨハン・カスパール・ヴィルケがヴァイセンフェルスの宮廷に所属が変わったときに一緒に引っ越してきています。ツァイツやこの地で音楽教育を受けた後にケーテン宮廷のソプラノ歌手として雇われ、1721年には16歳の年の差を乗り越えて楽長バッハの二度目の妻となり家庭や音楽活動を支えたのはご存じのとおりです。ヴァイセンフェルス宮廷の楽団は、狩を好んだ領主の楽団として伝統的に管楽器が強かったようで、後にライプツィヒでバッハの難しい作品を吹きこなすトランペットの名手として名高いゴットフリート・ライヒェもここの出身です。   旧市街の外れまで歩いたラウンドアバウトのところに、シュッツ家の旅館と同じ名前の「狩の館(こちらはJägerhof)」というホテルが建っていますが、ここはヴァイセンフェルス公の狩猟イベントに実際に使われていた館で、ここで1713年2月にバッハの狩のカンタータ「わが喜びは、楽しき狩のみ」BWV208が演奏されています。 旧市街の外れまで歩いたラウンドアバウトのところに、シュッツ家の旅館と同じ名前の「狩の館(こちらはJägerhof)」というホテルが建っていますが、ここはヴァイセンフェルス公の狩猟イベントに実際に使われていた館で、ここで1713年2月にバッハの狩のカンタータ「わが喜びは、楽しき狩のみ」BWV208が演奏されています。この作品はバッハの最初期の世俗カンタータで、当時のヴァイセンフェルス公クリスティアンの誕生日を祝うために、懇意にしていたヴァイマル宮廷からのプレゼントとして用意されたものでした。歌詞を用意したのはやはりヴァイマルの宮廷詩人ザロモン・フランクで、バッハの音楽と相まって最高に幸せな時間を過ごせたのではないかと思います。 華やかながら素朴な味わいも持つこの曲は昔から個人的に大のお気に入りで、有名な第9曲ソプラノのアリア「羊は安らかに草を食み」を自分の結婚披露宴のBGMに使ったりしました。また、この作品の第7曲と第13曲のアリアは後になって教会カンタータ「神はかくも世を愛したまえり」BWV68にパロディとして取り入れられ、上記バッハ・アカデミーの演奏旅行でライプツィヒとアイゼナハで演奏したのも忘れられない想い出です。 バッハはその後もクリスティアン公とのつながりを保っており、1725年2月には復活祭オラトリオBWV249の原曲となったカンタータ「消え去れ、心の煩いよ(羊飼いカンタータ)」BWV249aを、1729年1月にはライプツィヒを訪れた公の御前でソプラノ独唱カンタータ「たのしき旋律よ」BWV210aを、いずれも公の誕生祝賀のために演奏していて、そのお陰か1729年にはクリスティアン公からヴァイセンフェルス宮廷楽長の称号も得ています。 1729年初めといえば、前年の11月にケーテン侯レオポルトが亡くなったばかりで、バッハは3月に行われる予定の葬送のための音楽を準備しているところでした。ライプツィヒに移った後もこの頃まで「アンハルト=ケーテン宮廷楽長」を名乗っていたバッハも、さすがに個人的なつながりが切れてしまった後はこちらは使わなくなりますので、ちょうどよいタイミングで宮廷楽長の肩書きがつながったことになります。なお、「ヴァイセンフェルス宮廷楽長」の称号はクリスティアン公が亡くなる1736年まで使っていましたが、この時は新たにドレスデンから得た「ザクセン王室宮廷楽団所属作曲家」に切り替えることができました。 |

| (2017年10月) |

Copyright © 2000 Bachhaus Kawaguchi All rights reserved.