���ȁi�R�j�@���Œ������Ȃ̗��j�P

![]()

���ȁi�R�j�@���Œ������Ȃ̗��j�P

�b ���ȁ@���j�T���b���n�l���Ȋe�e�̕ϑJ ���ȁ@���j�T���b���n�l���Ȋe�e�̕ϑJ |

| ���j�̃y�[�W�ɏ������ʂ�A�o�b�n�Ɏ���܂łɂ��łɑ����̎��Ȃ�������A�����`�����a����Ă��܂����B�o�b�n�̊�Ղ̂悤�ȍ�i���A���������Ƃ��납�炢���Ȃ�o�Ă������̂ł͂Ȃ��A����܂ł̐�l�̐ςݏグ�����̘̂A���ɂ���܂��B���������̍��̎��Ȃ͉��y��i�Ƃ������F��̍��}��N���̓���̃K�C�h�̂悤�Ȃ��̂�����i�Ƃ�����肻�ꂪ�{���̗p�r�j�A��������Ă����y��i�Ƃ��Ĕ���o���̂͌������i������Ȃ��j�A�Ɗ�������̂�����܂����B���Ȃ̔��W�̗��j�̒��ő傫�Ȗ������ʂ����Ă��郍���O���@���⃔�@���^�[�̍�i���A��q�̎��p�ɂ͌����Ă��邽�߃v���e�X�^���g�n��𒆐S�ɍL���g���܂������A2021�N�����_�Ř^���Ƃ��ē���\�Ȃ��̂͌�����܂���ł����B ���ݘ^���Ƃ��ĕ������Ƃ̂ł�����Ȃ�ㆂ��Ă����ƁA�o�b�n�Ƃ̂Ȃ��肪���ƂȂ������яオ���Ă���̂Ɠ����ɁA�o�b�n����s��i�̃��x����ꡂ��ɒ����鈳�|�I�Ȑ��ʂ��c���Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B �Ƃ������ƂŁA�茳�ɂ���Â�����(�����j����o�b�n�̏����O���炢�܂ł̎��Ȃ����ۂɕ����Ă݂Ăǂ������������Љ�Ă݂����Ǝv���܂��B���y�Ɍ����ẮA�u�S���͈ꌩ�ɔ@�����v�̋t�̂Ƃ��낪����A�����ɏ�������i�̐�����������ǂ�ł��ǂ�ȋȂ���ǂ�ȋ������͂킩��܂���B�����������킢���為�Ў��ۂɉ��Ƃ��ĕ����Ă݂Ă��������A�o�b�n�Ɏ��铹�����߂ĕ���ł݂�ƁA�o�b�n�̈˂��ė��w�i�����ւ̗������i�݁A�����Ƌ����∤�����킢�Ă��邱�Ƃł��傤�B �o�b�n�ɑ������̉��y�́A�ʃy�[�W�Ƃ��ēƗ������܂����B  Naxos 8.555861 Naxos 8.555861�����^�ȁ� Anon/Mass of Tournai �@St. Luke Passion ��p�}���ُ����̃G�K�[�g���ʖ{�Ɏ��߂��Ă���A���E�ŌÂ̂��̂̈�Ƃ����郋�J���ȂƁA������ŌÂƂ�����g�D���l�[�吹���ɓ`���~�T�Ȃ̃J�b�v�����O�ł��B�G�K�[�g���ʖ{��1430�`1444�N�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ��90�y�[�W�i53�ȁj�̋ȏW�ŁA��1���ɐ��T�Ԃƕ����Ղ̉��y�A��2���ɂ̓N���X�}�X�̂��߂̐��̂␢���Ȃ���ʋL���@�ŏ������܂�A�u�E�C���U�[���̏W�v�Ƃ��Ă�Ă��܂��B ��1���ɂ̓~�T�E���ȁE���e�b�g�����e����̉̎��ŏ�����Ă���A���̃��J���Ȃ͑�22��1�߂���23��53�߂܂ŁA�`�o�b�n�i�U��j�̃��J����BWV246�Ɠ����͈͂��g���Ă��܂��B �z���Ƃ��Ă̓o�X�́u�C�G�X�v�A�e�m�[���́u�����j�Ɓv�Ɓu���̑��v�̂R�ɕ�����Ă��āA�O�Q�p�[�g���\���ł��̑��̂Ƃ��낪�����ō�Ȃ���Ă��܂��B�y�g���⏗����s���g�Ƃ������o�b�n�ł̓\���ʼn̂��������S�����̑��ɕ��ނ���A�A���T���u���ʼn̂���̂͊���Ȃ��Ƃ��Ȃ��a��������܂��B ���J�͒N�̍�i���̂������Ƃ��Ȃ��̂ŁA�̎���ǂ��̂͂�����Ƒ�ςł��B�\���͓��������������N���l���A���̑���S������g�D���o�̃A���T���u���͑��������f�B�����G�ł����A�܂������̕��͋C���c���Ă���I�~�`��a���̓��I�j�k�X��y���e�B�k�X�Ɏ��Ă��ĕs�v�c�Ȋ��o�ł��B����ł��������Ă����ƁA�\���ˏ�̃C�G�X�̍Ŋ��̌��t�Ȃǂ͂��Ȃ�ْ�����ۂ��Ă���̂��킩��܂��B ���t�́A�`���y���E���C�����̐��̑��o�g�ła�a�b�̃v���f���[�T�[�̌����������A���g�j�[�E�s�b�c���A���g�Őݗ��������y�A���T���u���̃g�k�X�E�y���O���k�X���w�����Ă��܂��B�C�M���X�̃A�J�y���A���T���u���̓`�����p���A�����ő���̂Ȃ����t�����Ă���܂��B  ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂� ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂�

Naxos 8.572840 Naxos 8.572840�����^�ȁ� Walter Lambe/Nesciens mater a 5 William Monk of Stratford/Magnificat a 4 Plainchant/Nesciens mater Richard Davy/St. Matthew Passion a 4 John Browne/Stabat mater a 6 Hugh Kellyk/Magnificat a 5 Robert Wylkynson/Jesus autem transiens �C�[�g���E�N���C���u�b�N����̔����ŁA���̒��Ƀ��`���[�h�E�f�C���B�̃}�^�C���Ȃ����߂��Ă��܂��B1440�N�Ƀw�����[�U���ɂ���ă����h���ߍx�ɐݗ����ꂽ�C�[�g���E�J���b�W�́A������M���������ʂ�����܂ł�20�l�̉p����y�o���Ă���Ƃ������咆�̖���ł����A�����̐��̑��̂��߂�1490�N������1502�N�ɂ����Ă܂Ƃ߂�ꂽ�̂��C�[�g���E�N���C���u�b�N�ł��B�ȏW�͉p������ݗ����̍��������сA�ڎ��ł�93�ȁi�����������������ꕔ�ł��c���Ă���̂�64�ȁj�̃��e�����i���������ʖ{�Ō��݂ɓ`�����Ă��܂��B �f�C���B�̍�i�́A�c�O�Ȃ��Ƃɍŏ��̕��̃y�[�W�������Ă��āA�����Ȃ�s���g�̐q�₩��n�܂�܂��B�}�^�C�������ł����ƃC�G�X�̕ߔ��Ɏ����26�͔͂��������A��27��11�߂���56�߂ɋȂ������Ă��܂��B���̊���t���̓o�X�́u�C�G�X�v�A�e�m�[���́u�����j�Ɓv�Ƒ����́u���̑��v�̂R�Ƃ����W���I�Ȃ��́B�s���g�̑䎌�����̑��Ȃ̂ōŏ��ɏo�Ă���u���O�����_���l�̉��Ȃ̂��v�Ƃ����Ƃ��낪�����Ȃ�S���̃A���T���u���ŋ����܂����A�����j�ƂƌQ�O��[�}���Ƃ̗��݂͊���e���o�b�n�Ɠ����\���ƍ����̐U�蕪���ɂȂ��Ă��ĉ��ƂȂ����S���܂��B�A���A���R���[�����Ȃ������̒n�̕��ŕ��ꂪ�i�s���A�̎��̓��e����ł����p�ꂩ�h�C�c��őΖ��Ă���X�g�[���[�͑S�������Ȃ̂Ńo�b�n�̃}�^�C���̂������Ƃ�����l�Ȃ�y�ɒǂ���ł��傤�B ���̍��̃C�M���X�̋Ȃ炵���R�x��U�x�̋������悭�g���A�������܂Ƃ܂��ė���Ă����̂ŁA��̃��J���ȂƔ�ׂ�Ǝ��オ�߂��Ȃ����C�����܂��B�u�o���o���v�u�\���˂ɂ���v�u�_�a��ł��|���A�O���Ō��Ă�ҁv�Ȃǃo�b�n�ł͋���ȕs���a�����g���Ă����范�����Ȓ��ŏ�����Ă��镔���������Ԃ�Ɖ��₩�Ƀn�����ĕ������܂��B �o�b�n�ł͕�������27�͂̍Ō�i66�߁A��Ɍ������u���Ƃ���j�܂ŋȂ����Ă���̂ɑ�������͂��̑O(�����������Ƃ���)�ŏI����Ă��܂��Ă��K��g���{�̊�������܂����A�b�c�ł͂��̌�ɒ��ɂȖʎ����̂U���̃X�^�[�o�g�E�}�[�e�������^����A�����ƂȂ���܂��B�ՂƂ��Ă̍\�����悭�l�����Ă���Ǝv���܂����B ��Ɠ������A���g�j�[�E�s�b�c�w���A�g�k�X�E�y���O���k�X�ɂ�鉉�t�ŁA����������������a�������t�ł��B  ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂� ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂�

ARCHIV 453 163-2 ARCHIV 453 163-2�����^�ȁ� Anon/Alma redemptoris mater �@Ave regina caelorum �@Regina caeli laetare �@Salve regina Francesco Corteccia/Passione socondo Giovanni �t�B�����c�F�̋{��y�������߂��t�����`�F�X�R�E�R���e�b�`��(1502�`1571)�̃��n�l���ȂƁA��ҕs�ڂ̃}���A�̃A���e�B�t�H�i��4�Ȏ��߂��Ă��܂��B�R���e�b�`���͒n���t�B�����c�F�ɐ��܂�A�T���^�E�}���A�E�f���E�t�B�I�[���吹���i�h�D�I���j�Ŋw�сA�吹���̐��̑�������1527�N�ɃT���E�W�����@���j���瓰�̐_�����o��1531�N�Ƀ��f�B�`�Ƃ̕�ł���T���E�������c�H����̐_�����I���K�j�X�g�ƂȂ�܂��B���̌�1540�N�ɂ̓��f�B�`�Ƃ̃R�W���P���i1519�`1574�j�̋{��y���ƂȂ�A���g���S���Ȃ�܂ł��̐E����S�����܂����B �R�W��1���́A�������c�H���؉��̎����U�͐��͂������t�B�����c�F��Ǖ����ꂽ���f�B�`�Ƃ̖T���ŁA�T���H�i���[���̐_�������Ə��Y�A���a���̕���̌�ɕ������A������r�����ăt�B�����c�F���`�g�X�J�[�i���`�g�X�J�[�i����ƌ��͂��g�債�܂����B���F�b�L�I�{�a�̉����A�s�b�e�B�{�a�⌻�݂͔��p�قƂȂ��Ă���E�t�B�c�B�{�a�̑��c�ȂǑ�K�͂ȓs�s�J������|���Č��݂̃t�B�����c�F�̌i�ς��`���A�����ɕx��������̂��߂̎Y�ƐU����|�p�Ƃ̏��قȂǂ��s���A�t�B�����c�F�ɍĂєɉh�����߂��Ă��܂��B1555�N�ɃR�W��1���̕M���{��|�p�ƂƂ��ď����������A�u��ƁE�����ƁE���z�Ɨ�`�v�̒��҂Ƃ��Ă��L���ȃW�����W���E���@�U�[���́A��L�E�t�B�c�B�{�̑��c�Ɋւ�����ق��E�t�B�c�B�{����A���m��ɂ����郔�F�b�L�I���̏��ʂ��ăs�b�e�B�{�ɂȂ��郔�@�U�[���̉�L�����݂��Ă��܂��B �R���e�b�`���͂��Ƃ��ƃ��f�B�`�Ƃ̂��߂ɍ��ȏj�Ղ����̐��������鉹�y�����̂���Ȏd���ŁA����y�Ƃ������̓}�h���K����C���e�����f�B�I�i���ԉ��y�A�������j�̍�ƂƂ��ėL���ł����B�{��y���ɏA�C����O�N��1539�N�ɍs��ꂽ�R�W���P���ƃi�|�������̖��g���h�̃G���I�m�[���Ƃ̌������ł́A�R���e�b�`���̃��e�b�g��C���e�����f�B�I���������܂ɉ��t����A�������������j����グ�Ă��܂��B �����Ɏ��߂�ꂽ���n�l���Ȃ́A��ȉƂ��܂�20���1527�N�ɍ���܂����B�����j�Ƃ͓���̉�������f�B���������A�����̒n�̕������łȂ��C�G�X��s���g�ȂǒP�Ɣ��b�҂̌��t���ꏏ�ɘN�ǂ��Ă����A�Q�O���q�����̌��t��j���S���i�{�[�C�\�v���m��j���A���g���g��Ȃ��A�e�m�[���ȉ��̒ᐺ�j�ʼn̂��g�D���o�Ƃ̊|�������ŕ��ꂪ�i�ނƂ����ς�����\�������܂��B�����ƒ������̂́A�����j�Ƃ̌��t���C�^���A��i�t�B�����c�F�����̃g�X�J�[�i��j�ŏ�����Ă��āA�g�D���o�̓��e����̂܂܂Ȃ̂Ŗ��Ȋ|�������ɂȂ��Ă��邱�Ƃł��B���̍��̃g�X�J�[�i��́A�����Ƃ����Ă��_���e��y�g�����J��{�b�J�`�I�Ƃ�����������̒��ꗬ�̍�ƁE���l�ɂ���Đ�������Ă������t�Ȃ̂ŁA�����炭�ւ�������Ďg���Ă���̂��Ǝv���܂��B�g���Ă���e�L�X�g�͈̔͂̓��n�l��19��42�߂܂łŁA�o�b�n�Ɠ����ł��B �N�ǂƃg�D���o�̊���U����o�b�n�Ɠ����ŁA����̓h�C�c��̑Ζ���o�b�n���v�������ׂȂ���ǂ����Ƃ��ł��܂��B���ɁA�r���ɂV�Ȃ̃��f�B�^�c�B�I�[�l�i�ґz�j�Ƃ������e����ɂ�鐹�T�Ԃ̃A���e�B�t�H�i���j�������ő}������Ă��܂��B ���������͂������Ƀ}�h���K���ӂƂ��邾�������ĉ̎��̓��e�ɑ������\���ɂȂ��Ă��܂��B�N�ǂ͐��y�ƂłȂ��o�D�E���o�ƁE��Ƃ̃A���m���h�E�t�H�A���S�����Ă��āA�t�H�A�̓_���e����J�̎��̘N�ǂ̘^�����c���Ă���L���l�Ȃ̂ł�����ɂ�����������l�Ȃ�y���߂邩���B�J�g���b�N�n��̑����ɂ����Ȃ̏�����Ⴛ�̂��̂��������M�d�ȔՂȂ̂ł����A�������ɘN�ǂ̊����̕��������Ƒ����̂ʼn��y�Ƃ��Ē��������Ƃ����l�ɂ͂�����Ƃ��������m��܂���B �g�D���o�̓t�H�X�R�E�R���e�B�̗�����X�R���E�J���g�[�����u�t�����`�F�X�R�E�R���f�B�[�j�v���̂��Ă��܂��B  ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂� ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂�

deutsche harmonia mundi RD77994 deutsche harmonia mundi RD77994�����^�ȁ� Cypriano de Rore/Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Johannem �t�����h���ɐ��܂�C�^���A�Ŋ����`�v���A�[�m�E�f�E���[��1515/16?-1565�j�̃��n�l���Ȃł��B�Ԃ��Cipriano�Ƃ������܂��B�f�E���[���̐��U�̑O���͂悭�킩���Ă��܂��A�A���g�E�F���y���ŋ��������1533�N���ɃC�^���A�Ɍ��������悤�ŁA1540�N��ɂ̓��F�l�c�B�A�Ń}�h���K�[����e�b�g�W���������o�ł��Ă��܂��B1546�N�ɂ̓G�X�e�Ƃ����߂�t�F�b���[���̋{��y���ƂȂ����L�^������A���̂Ƃ��̌N��G���R��2�����S���Ȃ�1559�N�܂Ńt�F�b���[���Ŋ��܂��B���̌�t�����h���ɗ��A�肵�Ă��ǂ��E�͌����炸�A�ēx�C�^���A�Ɍ������p���}�{��Ɏd���A�v��̓p���}�吹���ɖ�������Ă��܂��B ���[���ƌ����܂���100�Ȃ���}�h���K�[����t�����X��̃V�����\���Ȃǂ̐����Ȃ����ɕ����т܂����A5�Ȃ���~�T�Ȃ��n�߂�������̋���p���e�b�g����Ȃ��Ă��܂��B�����K���@��s���a���̎g�p���}��Ȃ��������肷���_�ȏ��@�ł��m���Ă��܂����A�@���Ȃ͑O�q�I�ȃg�[���͂��}�����Ă���悤�ł��B �����ŏЉ�郈�n�l���Ȃ́A1557�N�t�F�b���[������̏I��荠�ɏ�����A�p���ŏo�ł��ꂽ��i�ł��B���n�l�������̑�18�͑�1�߂����19�͑�37�߁i�o�b�n�ł͑�36�ȁj�܂ł��̎��Ƃ��Ďg���A�Ō�̖����̕����͏ȗ�����Ă��܂��B�o�b�n�ł͖����܂ł��W�X�ƃ��V�^�e�B�[���H�ʼn̂��A���̓��e���Ō�̑升���ȂƏI���R���[���ɂȂ����Ċ����I�Ȓ��߂�������`���̂ł����A���[���ł͐���ł�������ƏI����Ă��܂���┏�q�����ł��B�{��̗�q�ł�����ꂪ�{���̎p�����m��܂��B �\���Ƃ��Ă͒ʍ���ȂŁA�����j�Ƃ�C�G�X�̌��t�܂ő����ŏ�����Ă���A�U���܂ŋȂɂ���đ������܂��B���������C�i�[�m�[�g�ɂ͐��y�Ƃ͂T�l����������Ă��炸�A�ǂꂩ����y�ɐU�����̂����m��܂���B�����j�Ƃ̃p�[�g���A�����n�̕��ł��ŏ��̓\���Ŏn�܂�r������A���T���u���ɕς������ƁA��ʂɉ����Ďg���������Ă��܂��B������������������{�I�Ƀt�@���\�{���h�[�l�l���ŏ�����Ă��āA���G�ȑΈʖ@�̗��݂͏o�Ă��܂���B �قڑS�Ă̋ȂŊ�y�̔��t���t����Ă��܂����A�y��Ґ��͖ɂ���Č��܂��Ă��āA�����j�Ƃ̓I���K���A�C�G�X�̓T�b�N�o�b�g�A�s���g�̓��R�[�_�[�A�Ƃ����悤�ɐF��������Ă��āA����܂ł̍�i����y�̖������傫���Ȃ��Ă��Ă��܂��B�o�b�n���������g���Ă���g�D���o�̕����̓f�E���[�������l�ɃA���T���u���ŏ����Ă��܂����A�O��̐�����A���T���u���ɂȂ��Ă���ƕ����Ă��ċ�ʂ����ɂ����Ȃ�A�ȂɊ���Ă���Ƃ����Ŕ��t�y��Ő��i��������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �x���M�[�̉��y�w�ҁE�w���҂̃p�E���E�t�@���E�l�[���F���ɂ��w���ƁA�ނɂ����1971�N�ɑn�݂��ꂽ�E�G���K�X�E�A���T���u���̂����Ƃ�Ƃ������t�ł��B���̉��t�ł́A�l�[���F���̌����ɂ����Ƃ��Ƃ͎��ȂɊ܂܂�Ă��Ȃ��R�Ȃ̃C���e�����f�B�I���r���ƍŌ�ɑ}������Ă��܂��B��P�Ȃ͎���123�ԁA��3�Ȃ̓~�T�Ȃ̍Ō�ɏo�Ă��� �uAgnus Dei(�_�̏��r)�v���̎��i�ǂ�������e����)�ɂ��Ă���A��2�Ȃ͊�y���t�ŁA����������[�����g�̍�i�Ƃ̂��ƁB  ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂� ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂�

harmonia mundi France 907076 harmonia mundi France 907076�����^�ȁ� Orlandus Lassus/St.Mattthew Passion �@Visitatio �@Exsultet �������l�b�T���X�̋����Ƃ��ăp���X�g���[�i�ƕ��я̂����I�������h�D�X�E���b�X�X�i1532�`1594�j�̃}�^�C���Ȃƃ��e�b�g�����^����Ă��܂��B���b�X�X�͓����̉��y��i�n��ł������t�����h���̃����X�i���݂̃x���M�[�́j�ɐ��܂�A�C�^���A�œ��p����������1554�N�Ɍ̋��̃t�����h���ɖ߂�A���N�ɃA���g�E�F���y���ōŏ��̋ȏW���o�ł��܂��B���̌�1557�N����~�����w���̃o�C�G���������̋{��ɉ̎�Ƃ��Ďd���A�����Ɋy���ƂȂ��ďI�������Ŋ��܂����B ���b�X�X�͂����ւ�ȑ���ƂŁA�~�T�ȁA���e�b�g�A�}�j�t�B�J�g�Ȃǃ��e����̏@���Ȃ�A�C�^���A��̃}�h���K�[���A�t�����X��̃V�����\���A�h�C�c��̃��[�g�ȂNJ�y�ȈȊO�̃W��������1300�Ȉȏ�i2000�ȂƂ��j�̖c��ȍ�i���c���Ă���A�����Ƃ��Ă͈ٗ�Ȃقǂ��������ŏo�ł���Đl�C���܂����B ���b�X�X�͎l�̕��������ꂼ��ɋȂ����Ă��܂����A�o�ł���Ă���͍̂ŏ��ɏ����ꂽ���̃}�^�C���Ȃ����ŁA�c���3�Ȃ͎ʖ{�̂܂c����Ă��܂��B1573�N����1598�N�܂ł����āu���y�̎��(Patrocinium Musices)�v�Ƃ����S12���̏@���ȏW���~�����w���ŏo�ł���Ă��܂����A���̂����ŏ��̂T���Ƒ�V�C�W�������b�X�X�̍�i�Ő�߂��A���̎��Ȃ͂��̑�4��(1575)�Ɏ��߂��Ă��܂��B�^�C�g���́u�T���̎��ȁv�ƂȂ��Ă��āA�`���Ɂu�}�^�C�ɂ�����̎�C�G�X�E�L���X�g�̎��v�Ƃ����ȒP�Ȑ錾�ɑ����A�o�b�n�Ɠ������}�^�C�������̑�26-27�͂�p���A���R����R���[�����͂Ȃ������̌��t�����ŕ��ꂪ�i�s���܂��B�����́u�C�G�X�v�u�����j�Ɓv�u���̑��v�Ƃ����`���I�Ȃ��̂ł����A���̑��̒��ł������ɂ���Đ������������A���_��y�e���≺���͍����́A�s���g�D�X��J�C�A�t�@�͒ᐺ�̃A���T���u���A�Q�O���q�����͑S�̂ŁA�Ƃ������H�v�������܂��B��������\���ƃA���T���u���̐U�蕪���́u���̑��v�̒P�Ɣ��b�҂��A���T���u���ɂȂ�ȊO�̓o�b�n�Ɠ����ł��B���b�X�X�̓p���X�g���[�i���͑䎌�̓��e�ɂ������\������g���āA�K�v�Ȃ甼���K��@�����Ƃ�Ȃ������������Ă���A���t�̗ǂ�����`���Ă��Ȃ�ٔ������W�J�ɂȂ��Ă��܂��B���̋Ȃ�18���I�̎ʖ{���c����Ă��āA���Ȃ蒷���Ԑl�C��ۂ����p�ɋ�����Ă������Ƃ��f���܂��B �Ȃ̍Ō�����ʂȏI�Ȃ͗p�ӂ��ꂸ�A�����j�Ƃ����łӂ������Ɛ������Ă�������I���̂ŁA��q�p�Ƃ��Ă͂���ł��ǂ��̂ł������y�Ƃ��Ă͂��̑���܂���B����CD�ł͕����p�̃f�B�A���[�O�ł���Visitatio�i���Y�̗��T�����ɏ����������C�G�X�̕��K�˂邪�A���ɕ���������ł����͋�ł���j���̂��A�����������Ƃ��Ă̒��߂�݂��Ă��܂��B �|�[���E�q���A�[�̐ݗ������V�A�^�[�E�I�u�E���H�C�Z�X�̉��t�ŁA�q���A�[���g���w�������Ȃ���C�G�X���̂��Ă���A���x�ȃA���T���u�����������Ȃ���o���b�N�ɂ��ʂ���N���̑傫�ȕ\���ŁA��ۂɎc�閼���ł��B  ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂� ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂�

deutsche harmonia mundi CDC 7 47936 2 deutsche harmonia mundi CDC 7 47936 2�����^�ȁ� Leonhard Lechner/Historia der Passion und des Leidens unsers einigen Erlösers und Seligmachers Jesu Christi, Nürnberg 1594 �@Missa Prima "Domine Dominus noster" �@Dominus regit �@Laudate pueri ��h�C�c�Ŋ������I���n���g�E���q�i�[�i1553?�`1606�j�ɂ��A���n�l���ȁE�~�T�E���e�b�g�̑I�W�ł��B���q�i�[��1570�N���Ƀo�C�G�����{���q���̐��̑��ɂ����L�^������A�����炭�͂��̍��ɏ�̃��b�X�X�Ɏt�������ł��낤�A�Ƃ̂��ƁB���̌��j�������x���N�̐����[�����c�w�Z�̋��t�Ƃ��ċΖ����A�����w�����Ȃ��s���܂����B���̔ՂɎ��߂�ꂽ�~�T�͂��̍��̂��́i�����炭1581�N�ɍ�ȁA1584�N�Ƀj�������x���N�ŏo�Łj�ł��B���̌�w�q���Q���Ńz�[�G���c�H���������̋{��y���Ɍ}�����܂����A���͔��@�����v�̗������������߃v���e�X�^���g�ɉ��@�������q�i�[�ɂ͋��S�n�������ސE�����߂��Ƃ��뎸�s���A����1585�N�ɒE�����āA�������e���x���N���ɓ����܂��B1587�N�Ɍ����̎�s�V���g�D�b�g�K���g�̋{��y�c�ʼn̎�Ƃ��Đ����Ɍق��A���̌�1589�N�ɋ{���ȉƁA1594�N�ɂ͋{��y���ƂȂ�A�����ŖS���Ȃ�܂ŋ{��y�c�𗦂��đ傫�Ȑ��������߂܂����B ���̎��Ȃ�1594�N�ɏo�ł���Ă��܂�����Ȃ͂��̑O�N�ŁA�o�ł��ꂽ�ȏW�̕��͎c���Ă��܂���B�S�҂����������ꂽ�ʍ���Ȃ̃X�^�C���ŏ�����Ă���A�C�G�X�̌��t���܂߂čŏ�����Ō�܂łS��(�ꕔ�x�~������܂���)�Ői�s���܂��B���Ȃ݂ɉ��t���Ԃ�30���ォ����A���q�i�[�̍�i�̒��ł͂����Ƃ��������̂������ł��B �`���Ɂu�����j�ƃ��n�l�ɂ�����̎�C�G�X�E�L���X�g�̋ꂵ�݁v�Ƃ����Z���錾(Exordium)�ƁA�����ɓ��l�ɒZ���u��������݂��܂��v�Ƃ�������(Concluso)�������A����ȊO�̓h�C�c��̐������̎��Ɏg���Ă��܂��B���t����1���ɂ������Ȃ����̐錾�ƌ��ꂪ�A�S���\�N��ɂ̓o�b�n�̂��̈��|�I�Ȗ`��������I�������ɂ܂Ŕ��W���Ă����̂ł��B �u���n�l�ɂ��v�Ə�����Ă�����̂̎��ۂɂ̓��n�l�̋L�q��Z�k���Ă����葼�̕���������̋L�q���������Ă���A���ɏ\���˂ɂ���������̓u�[�Q���n�[�Q���̒��a�������̃e�L�X�g�ɂ��\���ˏ�̎��̌��t���S�Č����ȂǁA���a���Ȃ̗l�����͂����茻��Ă��܂��B����́u����������ꂽ�v�Ƃ����C�G�X�̍Ō�̌��t�̌㑧���������Ƃ���ŏI����Ă��āA��Ɏ��߂��ʂ͂���܂���B ���łɘN�����̕����͂Ȃ��S�҂����e�b�g�l���ŁA�y���ƑΖ�Œǂ��Ȃ��璮���Ə�ʂɂ���čׂ����\���̍H�v�͂�����̂́A�����̕ω����Ȃ����ߋȂ̐�ڂ�W�J�����킩��Â炢�ł��B�Ȃ͑�1���`��5���ƌ����6�ɕ�����Ă���A���ۂ̗�q�ɂ͂��̊Ԃɖq�t�̐������s���Ă����̂ł��傤�B ���t�́A15���I�ɑk��`�������Ƃ����A�E�N�X�u���N�吹�����N�����c�Ƃ��̎w���҂ő吹���̃I���K�j�X�g�ł����郉�C���n���g�E�J�����[�̎w���ŁA�L���Ȏc���Ŗ����̉��y�ɂȂ��Ă��܂��B  ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂� ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂�

ERATO 2292-45463-2 ERATO 2292-45463-2�����^�ȁ� Joachim von Burck/Die Deutsche Passion nach Johannes Johannes Herold/Historia des Leidens und Sterbens unseres Herrn Christoph Demantius/Passion nach dem Evangelisten Johannes �@Sterbens Jesu Christi aus dem 53.Kapitel des Prepheten Esajae 16���I�̏I��肩��17���I�ɂ����ăh�C�c�ꌗ���ŏ����ꂽ�ʍ���Ȃ̑I�W�ł��B�R�l�̍�ȉƂɂ����Ȃ̌�ɁA�f�}���c�B�E�X�̃C�U������T�R�͂���̃��e�b�g�����߂��Ă��܂��B�R�ȂƂ����ۂɗ�q�ɗp������悤�\�����̒����ŁA��{�I�ɑS�Ă̊y�͂𑽐��ɍ�Ȃ������̂ł���A��ۂƂ��Ă͂ǂ�����Ɏ��Ă��܂��B���̃W�����������߂ĕ����l�ɂ͋�ʂ�����͓̂���ł��傤�B ���A�q���E�t�H���E�u���N�i1546�`1610�A���A�q���E�A�E�u���N�Ƃ��j�́A�{���̓��A�q���E�����[�Ƃ����܂����A�}�N�f�u���N�ߍx�̃u���N�ɐ��܂�A���n�������Ɛ��Ƃ��Ďg���Ă��܂����B��{�͍�ȉƁE�I���K�j�X�g�ł����{��̊����Ƃ��Ă������Ă��܂��B17�̎��ɁA�o�b�n�������~���[���n�E�[���̃��e����J���g���ƂȂ�A���̌�u���W�E�X����̃I���K�j�X�g��1566�N�܂Ŗ��߂܂��B�����Ƃ��Ă͖@��̏��L�A���ؐl����s�Q������ɂ܂łȂ�܂����A���E�҂Ƃ��Ă��d�������Ă���悤�ł��B ���̔ՂɎ��^���ꂽ�u���N�̎��Ȃ����B�b�e���x���N��1568�N�ɏo�ł���Ă���A�h�C�c��ɂ��ʍ���ȂƂ��Ă͎c���Ă���ŏ��̂��̂ł��B�O�����ɕ������`���I�ȍ\���łS���̍����Ƃ��ď�����A�Θb�̕����ȊO�͂��܂�Έʖ@�͎g��ꂸ�a���I�ɐi�s���܂��B�C�G�X�̌��t���ᐺ���̃A���T���u������������������S����������ƁA�ʂ��̃��[��������킯�ł͂Ȃ��悤�ŋȂɕω������邽�߂Ɏg�������Ă���悤�ł��B���y��i�Ƃ͂����A�݂�ȂŐ�����ǂ�ł���悤�Ȋ����ł��B �u���n�l�ɂ��h�C�c����ȁv�ƃ^�C�g���ɂ���ʂ�A�Z���`���̐錾Exordium�̂��ƃo�b�n�Ɠ��������n�l�ɂ�镟������P�W�͂̍ŏ�����Ȃ��n�܂�܂����A�C�G�X�̒��߂��߂����ĕ��m��������������ʂ��ȗ�����Ă���ȂNJȗ������ꂽ�Ƃ��������A�o�b�n�̉̎��Ƃ������Ⴂ�܂��B�̎��Ƃ��Ă̈��p�������̑O�܂łŁA�o�b�n�ł͒��߂�����̃��V�^�e�B�[���H�łŎg���Ă����19��38�߈ȍ~�͏ȗ�����A�ȒP�Ȍ���Concluso���u����Ă��܂��B�����̒ʍ���ȉ̎��ɂ͏\���ˏ��7�̌��t���S�Ċ܂܂��i���n�l�ɂ͖{���R����������Ă��Ȃ��j�Ȃǎl�������̋L�q�������������a�I�Ȃ��̂����������̂ł����A�����ł͂��̓`����p�����n�l�������ɉ����Đi�s���Ă����܂��B ���n�l�X�E�w�����g�i1550���`1603�j�́A�����炭�C�F�i�Ő��܂�A�N���[�Q���t���g�̕��������G�M�f�B�E�X����ŃJ���g���Ƃ��Ċ��܂������A1601�N�ɔ��@�����v�ŒǕ��������@�C�}���Ɉڂ��ċ{���q���̊y���ƂȂ�A�����Ő��U���I���܂����B �����Ɏ��߂�ꂽ�}�^�C���Ȃ́A�N���[�Q���t���g����̏I��荠�i1594�N�j�ɍ��ꂽ�O���\���̂U���̍�i�ŁA�w�����g�̑�\��i�i�Ƃ����Ă��A���ɓ`�����Ă����i�͂قƂ�ǖ����̂ł����j�Ƃ���Ă��܂��B������̓}�^�C�Ƃ����Ă����̕���������̈��p������A�\���ˏ�̎��̌��t����U�́u�����v�ȊO�͓����Ă��܂��B���Ȃ݂Ƀ}�^�C�������ɋ�̓I�ɏ�����Ă���̂́A��S�̌��t�ł���u�G���A�G���E�E�E�i�킪�_�A�킪�_�j�v�̈�����ł��B�̎��́u�����������ꂽ�v�ŏI����Ă��Ă�������ƂȂ�A���̌�̓V�ϒn�ق̗l�q��S�����̌��t�A��������ԕ��ɕ�������点��Ƃ���͑S�ďȗ�����Ă��܂��B �f�}���c�B�E�X�̎��ȂƃC�U������T�R�͂ɂ�郂�e�b�g�̂Q�Ȃ́A���̔Ղɏڍׂ��L���܂��B �R�l���r����ƁA�u���N�ƃw�����g�����l�b�T���X���̋��a�̋������x�[�X�ɂ��Ă���̂ɑ��A�Ō�̃f�}���c�B�E�X�ł͑Δ䂪��������Ă��ċْ����������̎��ɑ������\���������Ȃ��ăo���b�N�ɋ߂��Ȃ��Ă������������܂��B �ǂ����{�͕������̋L�q���̎��Ƃ��Ă��āA�o�b�n�ł͂��̕��������ł��P���Ԃقǂ������Ă��܂��̂ł����A���ꂪ�\�����Ɉ��k����Ă���̂ŁA�X�g�[���[�̓W�J�͔��ɑ��������܂��B�̎��̌J��Ԃ����L�[�ƂȂ�t���[�Y��L�[���[�h�Ɍ����A���������͈�x�ǂ炷���ɗ���Ă����Ă��܂��܂��B�o�b�n�ł͓�d�����œW�J�����u�_�a���ĎO���Ō��Ă�ҁv�u����u�\���˂���~��Ă����v�̂�������A�w�����g�ł͘a���I�Ɉ�x�����̂��Ō�ɏ\���˂Ƃ����P�ꂪ�J��Ԃ���邾���ł����Ƃ����Ԃɉ߂��Ă��܂��܂��B ���t�́A�~�V�F���E���v���j�G�w���̃A���T���u���E���H�J�[���E�T�W�^���E�X�ł��B�P�O�l�قǂ̃A���T���u���ŁA���O���炷��ƃt�����X�l�������悤�ł����A������Ƃ��������n���̂���h�C�c���y�ɂȂ��Ă��܂��B���t���|�W�e�B�[�t�I���K���݂̂ŁA�S�̂Ƃ��Ă͗�q�̎����v�Ƀ}�b�`�������ɃV���v���ȋ����ł��B������{����̏����ȗ�q���ōs�����q�̂悤�ȕ��͋C�ł��B  ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂� ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂�

Christophorus 77229 Christophorus 77229�����^�ȁ� Christoph Demantius/Steh auf und nimm das Kindlein �@Und wie Moses in der Wüsten �@Denn wer sich seilbst erhöhet �@Es ward eine Stille �@Das is mir lieb �@Ich habe euch noch viel zu sagen �@Passion nach dem Evangelisten Johannes �@Weissagung des Leidens und Sterbens Jesu Christi ��̃G���[�g�Ղɂ����߂��Ă��郈�n�l���Ȃ��܂߁A�f�}���c�B�E�X�̍�i���W�߂��I�W�ł��B�Ō�̋Ȃ��A�����ڂ̃^�C�g���͈Ⴂ�܂����C�U���T�R�͂ɂ�郂�e�b�g�œ�����i�ł��B�N���X�g�t�E�f�}���c�B�E�X�i1567�`1643�j�́A�{�w�~�A�̃��x���c�i�h�C�c�ǂ݂Ń��C�q�F���x���N�j�ɐ��܂�A1593�N�ɂ̓��B�b�e���x���N��w�̊w������ɖ��O������܂���������ǂ̂��炢�w��ł������͂킩��Ȃ��悤�ł��B���ƌ����C�v�c�B�q�Ɉڂ����g�}�X�E�J���g���̃J�����B�W�E�X��Ɛe��������1595�N�ɍŏ��̋ȏW���o�ł�����A1597�N�Ƀc�B�b�^�E�̃J���g���E�Ĉڂ��Ă����܂��B���̌�1604�N�Ƀt���C�x���N�吹������юs���w�Z�J���g���ƂȂ�A�v����܂ł����Ŋ��܂����B���v�N�̓����e���F���f�B�Ɠ����A�����������قڏd�Ȃ��Ă��āA���y���T��b�c����ɂ͂����������̂��ƂɐG��Ă���܂��B �c���Ă����i���قƂ�ǂ��t���C�x���N����̂��̂ŁA�C�^���A��E�M���V����E���e����ɂ��ŏ����̉��y���T���c���Ă��܂��B ���n�l���Ȃ����̍��̂��̂ŁA���̃��e�b�g�Ƃ�����1631�N�ɍ�Ȃ���A��ȉƂƂ��Ă��Ō�̎��ȂŁA�o�ł��ꂽ�Ō�̍�i�Ƃ��Ȃ�܂����B�e�L�X�g�͖`���錾�ƌ�����܂߂�30�N�ȏ�O�̃u���N�ƑS���������̂��g���Ă���A���̉̎��͐l�C�������ăX�^���_�[�h�������̂����m��܂���B�U���Œʍ�l���ō���Ă���Ƃ͂����C�G�X�̐��͒ᐺ���Ɋ��邱�Ƃ������A�s���g�̖₢�͍������Ɋ���Ȃǂ���Ȃ�̖������S������̂ł����A�Ō�́u�^���Ƃ͉���(Was ist Wahrheit?)�v�Ƃ����Ɣ��I�Ȗ₢�͂U���ŔO����ɍ���Ă���̂���ۓI�ł��B ���Ȃ̎��Ɏ��^����Ă���̂́A�C�U������53�͂����ނ��U���̃h�C�c�ꃂ�e�b�g�ł��B�C�U�����̂��̕����͋`�l�̎��������Ă��āA�u�[�Q���n�[�Q���̒��a�e�L�X�g�ł������̃C�G�X���܂��Ɩ��m�ɕR�Â����Ă��܂��B�w���f���̃��T�C�A��i���̃p�[�g�j�ɂ��������p�i�������p��Łj����Ă���A�u�ނ��S�����͎̂������̕a(Surely he hath borne our griefs)�v��u�������͗r�̌Q��(All we, like sheep�j�v�Ȃǂ̓w���f���̉��y�ʼn̂������Ƃ�����l���������Ƃł��傤�B�w���f���ɔ�ׂ�Ɗy�߂��P���ŒZ���Έʖ@�I�ȓW�J����⏭�Ȃ����߁A�o���b�N�ɋ߂��Ȃ��Ă���Ƃ͂������I�ȕ\���͂ɂ͂����ԍ�������܂��B �Q�I���N�E�O�������w���A���g�Őݗ������J���}�[�R�[�A�E�U�[���u�����b�P���̉��t�ł��B�V���v���ʼn��₩�ȃG���[�g�Ղɔ�ׂ�ƃ_�C�i�~�b�N�����W��e���|�̊ɋ}�̕ω����傫���Ȃ��āA�o���b�N�I�Ȗ��t�����Ȃ���Ă��܂��B�A���T���u���͂ǂ�����ǂ��̂ł��D�݂ŁB  ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂� ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂�

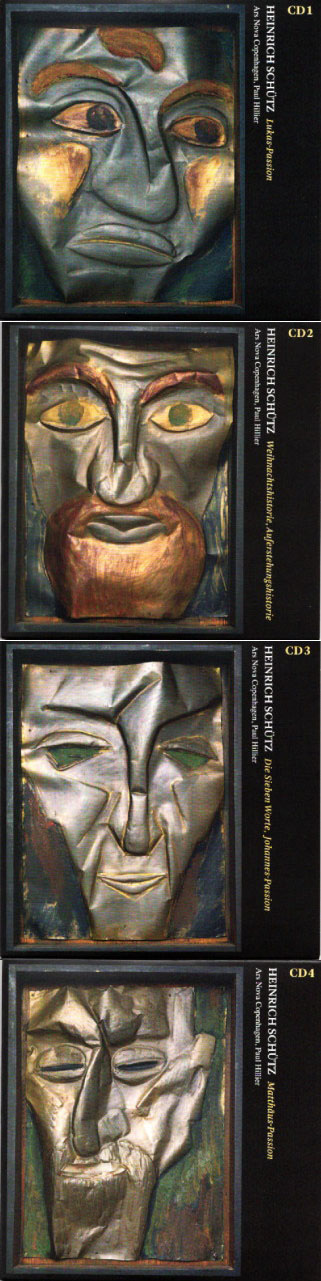

DaCapo 8.204035

DaCapo 8.204035�����^�ȁ� Lukas-Passion SWV480 Weihnachtshistorie SWV435 Aufersteungshistorie SWV450 Die Sieben Worte SWV478 Johannes-Passion SWV481 Matthäus-Passion SWV479 �h�C�c�����o���b�N���\�����n�C�����q�E�V���b�c�̕����i(Historie)���܂Ƃ߂��S���g�̃Z�b�g�ŁA�S�l�̕������L�҂̃����[�t��������������W���P�b�g�̂S���Ɖ���������ɓ����Ă��܂��B���̃����[�t�̓h�C�c�̒����ƃJ�[���E�V���~�b�g�����b�g���t(1884�`1976)�̍�i(1912�N����j�ŁA�i�`�X����͑ޔp�|�p�ƂƂ���Đ���֎~�ƂȂ��i���v������Ă��܂������A���ɕ������x���������p�A�J�f�~�[�̋��������߂܂����B �~�a�̕���SWV435�ƕ����̕���SWV450�����߂�CD2�̃W���P�b�g�Ƀ}���R���g���A���Ƃ͂��ꂼ��̎��Ȃ̊�Ƃ��Ďg���Ă��܂��B�ꌩ�s�C���ł����A�O�\�N�푈�ɖ|�M���ꂽ�V���b�c�̐��U�Ɠ�x�̐��E�����������Ƃ̐��U���d�ˍ��킹�A���ɂ��̕����j�Ƃ͍ŏ��̑��ɓ˓����悤�Ƃ���s���Ȏ���̕\���ł��邱�Ƃ��l����ƁA�ǂ����ʂ�����̂�����悤�ł��B ���̎���Ƃ��Ă͏o�ł��ꂽ��i�������V���b�c�ł����A���Ȃ͏o�ł���܂���ł����B�R�ȂƂ����M���͎����A��Ɂi1713�N�`�j�h���X�f���̏\���ˋ���J���g���ƂȂ郈�n���E�c�@�n���A�X�E�O�����f�B�q��1692�N�̎ʕ��ɂ���ē`�����Ă���A�v��20�N�o���Ă��V���b�c�̎��Ȃ����t����Ă������Ƃ��킩��܂��B���m�ȍ�ȔN��͎����ɂ���ĕ�����܂����A��������ӔN�ɂȂ��Ċ������ꂽ�Ƃ���Ă���A�����ł����@�C�Z���t�F���X�̃V���b�c�E�n�E�X�̌����i���J1663/64�A���n�l1665�A�}�^�C1666�j���Љ�Ă����܂��B����CD�̉���ł�3�ȂƂ�1666�N(�V���b�c80��)�ƂȂ��Ă��܂����A���̔N�̎��߂ɂ͂R�Ȃ��{���q���ŃV���[�Y�ʼn��t����Ă��܂��B �h���X�f���̋{��y�c�́A�V���b�c���A�C����1616�N����27���ŁA1632�N�܂ł�39���܂ŋ�������Ă��܂��B���������̍��ɂ̓X�E�F�[�f���̃O�X�^�t�E�A�h���t�̎Q��i1630�N�j�œ������U�N�Z�����{�i�I�ɐ킢�Ɋ������܂�Ă��܂��A�c��ވ���̐��x�o�ɂ���ĉ��y��������������A���^�̖������������Ȃǂ̉ʂĂ�1639�N�ɂ͊y�c��10���ɂ܂Ŏ�̉����Ă��܂��B�V���b�c�{�l���莆���i�̌��敶�̒��ʼn��y�Ƃ̒u���ꂽ�����i����܂łɂȂ��Ă��܂����B���̎���ɏ����ꂽ��i�́A�����̏f���āu�N���C�l�E�K�C�X�g���b�q�F�E�R���c�F���g�v�̂悤�ȏ��Ґ��̂��̂������Ȃ�܂��B �푈�I����ɂ͊y�c�͏������g�[����A1656�N�̃U�N�Z���I��n���E�Q�I���N�P���̎����ɔ�����p�҂�2���̊y�c�Ɠ�������āA47���Ƃ����K�͂ɉ��Ă��܂��B���������̍��͊��ɃV���b�c��70���Ă��āA���_�E�Ƃ��đ��y���̌����͗L������̂̎����I�ɂ̓{���e���s��p�����B�`�[�m�Ƃ������C�^���A�l���y�ƂɐȂ������Ĉ��ނ̏ł����B����ȍ~�V���b�c���{��y�c���w�������Ƃ����L�^�͂���܂���B �V���b�c�̎��Ȃ́A��������������̋L�q���̎��Ƃ��āA�ŏ��ɒZ��������(Introitus)��u���Ō�ɐ����ɂ��Ȃ��̎��ɂ��I��(Beschluss)�Œ��߂�����Ƃ����\��������Ă���A�A���A��R���[�����܂܂Ȃ��`���I�ȉ������Ȃ̑̍ق������p���ł��܂��B�y��̔��t�͂Ȃ��S�ăA�J�y���ŁA�z�����C�G�X�ƕ����j�ƁA���Ƃ͂S���̐��y�A���T���u���Œ[���̓A���T���u���̒N�����̂��Ƃ����V���v���ȕҐ��ŁA���J��F����Ƃ��郊�f�B�A���@�A���n�l��E����Ƃ���t���M�A���@�A�}�^�C��G����Ƃ���h���A���@�ŏ�����Ă��Ĉꌩ�Õ��ȃX�^�C���ł��B���ꂪ�n�܂��Ă��܂��ƒn�̕��i�C�G�X�ƕ����j�Ɓj�̃��V�^�e�B�[���H�ƃg�D���o�����ŁA�\���ƍ����̐U�蕪���̓o�b�n�Ƃقړ����ŎQ�Ƃ��������̔ł̈Ⴂ�ɂ��P��̈Ⴂ���炢�����Ȃ��̂ŁA�o�b�n�̎��Ȃ̉̎������ɓ����Ă���l�Ȃ���e�͏\���ǂ����Ƃ��ł��܂��B�}�^�C�ł͈��p�ӏ��̓o�b�n�Ɠ����ł����A���n�l�̓C�G�X�������������Ƃ���i��19��30�߁j�ŏI����Ă��āA���t���Ԃ��R�Ȃ̒��ł͏����Z���Ȃ�܂��B ���V�^�e�B�[���H�͔��q�������Ȃ����m�f�B�l���ŏ�����Ă���̂ł����A���̉^�т̓h�C�c��Ƀ}�b�`�������R�ȗ}�g�ɂȂ��Ă��āA�ǂ��ƂȂ��O���S���I���̂̕��͋C���c��������܂ł̎��Ȃ̌��Ƃ͂ЂƖ��Ⴄ�\���͂�����Ă��܂��B�����̕����͐��y�X�R�A��p���ă��e�b�g�l���őΈʖ@�I�ɏ�����Ă���A������̓V���t�H�j�G�E�T�N����J���c�B�[�I�[�l�X�E�T�N���̍�҂̖ʖږ��@�ł��B�`���̂��݂��݂Ƃ����錾���S�ɟ��݂���̂ł����A�I�Ȃ͂���܂łɂȂ��g������A�������߂�����������^�����Ă��܂��B���Ƀ��n�l���Ȃ̏I�Ȃɂ́A�o�b�n�̃��n�l���Ȃł���37�ȂɎg��ꂽ�R���[���̎��iO hilf, Christe, Gottes Sohn�j�Ɏ��R�ȃ��e�b�g���̋Ȃ������A�����I�ɋȂ���Ă��܂��B �V���b�c�́A���n�l�ł̃s���g�Ƃ̒���l�߂����V��}�^�C�ł̒�q�Ƃ̈���ɖ�������b�ȂLj��p���ƂȂ����������̓������ӂ܂��A�ȑf�ȍ��Ȃ�������t�̗͂ɂ���Đ[�������Ɗ����ɗU�����ꉹ�y�����グ�Ă��܂��B ���t�́A�|�[���E�q���A�[�w���A���X�E�m���@�E�R�y���n�[�Q���ł��B�V���b�c��1642�N����2�N�ԁA�h���X�f���𗣂�ăR�y���n�[�Q���̃N���X�e�B�A��4���̂��Ƃʼn������y���w���҂߁A�啔�����R�y���n�[�Q���؍ݎ��ɒ��z���ꂽ�V���t�H�j�G�E�T�N����Q�W�����Ɍ��悵�Ă��āA���̂���Ƃ���ł��B 2003�N���炱�̐��y�A���T���u���̌|�p�ēE��Ȏw���҂ɏA�C���Ă���q���A�[�́A�����Ŕ������n�[���j�[���\�z���Ȃ���ْ������鉉�t�����グ�Ă��܂��B�ꏏ�Ɏ��^����Ă���~�a�ƕ����̕���ɂ͊�y���܂܂�Ă��āA������͎��ȂƔ�ׂ�Ɖ��₩�ȉ��t�B�u�\���ˏ�̎��̌��t�v���܂߂āA�V���b�c�̎����̃X�^���_�[�h�ƂȂ蓾��Z�b�g�ł��B  ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂� ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂�

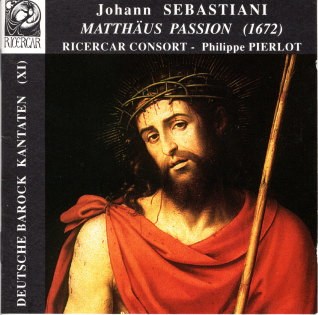

Ricercare 160144 Ricercare 160144�����^�ȁ� Johann Sebastiani/ Das Leben und Sterben unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi nach dem heiligen Matthaeo ���n���E�Z�o�X�e�B�A�[�j�Ƃ��������Ȗ��O�̍�ȉƂɂ��}�^�C���Ȃł��B�Z�o�X�e�B�A�[�j��1622�N�Ƀ��@�C�}���Ő��܂�A�h�C�c�ŋ��������C�^���A�ɓn���āA���̎��ɖ��O���C�^���A���ɃA�����W�����̂��낤�Ƃ̂��ƁB1661�N�ɃP�[�j�q�X�x���N�i���݂̓��V�A�̔�ђn�ɂȂ��Ă���J���[�j���O���[�h�ŁA�����̓u�����f���u���N���v���C�Z���j�̑吹���J���g���ƂȂ�A1663�N�ɂ͓��n�̋{��y���ƂȂ��āA1683�N�ɖS���Ȃ�܂ł��̒n�Ŋ��܂����B�V���b�c�܂��͂��̃T�[�N���̎��ӂł��������Ă����\��������A��i���������������炵���̂ł����A���݂ɂ܂œ`����Ă�����̂͂��܂葽���Ȃ�40�Ȓ��x�ŁA���̂����ōł��m���Ă�����̂̈�������ŏЉ��}�^�C���Ȃł��B ���̋Ȃ�1672�N�ɃP�[�j�q�X�x���N�ŏo�ł���Ă��āA�u�����f���u���N�I���t���[�h���q�E���B���w�����Ɍ��悳��Ă��܂��B�Z�o�X�e�B�A�[�j�̎��Ȃ́A�A�J�y���Ő����a���ł����V���b�c�̃X�^�C������A��y���t�t���ŃA���A��R���[�����܂܂ꂽ�I���g���I���Ȃւƕς���Ă����ŏ����̍�i�ł��B���̍�i�ł͂���܂Ő��傾���ł��������Ȃɏ��߂ăR���[�������Ă��āA�o�b�n�ł��Ȃ��݂̎��R���[�������߂Ƃ���8��ށi13�߁j�̃R���[�����\�v���m�\���Ɋ��蓖�Ă��Ă��܂��B ���y��SATTB�ŁA�y��Ґ��̓��@�C�I����2�{�A���B�I���i�E�_�E�K���o�܂��̓_�E�u���b�`���j3�{�A�o�X�E���B�I�[��1�{�A�ʑt�ቹ�Ƃ����n���Ȃ��̂ł����A�C�G�X�i�o�X�j�ɂ͕K�����@�C�I����2�{�A�����j�Ɓi�e�m�[��I�j�₻�̑��̖ɂ̓��B�I��3�{�A�g�D���o�ɂ͑S���t�ƁA�ɂ���Ďg���������Ă���̂ŁA����Ă���Ɖ̎����ׂ��������Ȃ��Ă����N���̂��Ă��邩�͉��ƂȂ��킩��悤�ɂȂ�܂��B���͊�{�I�ɂ̓��V�^�e�B�[���H�ł����A�K�����̔��t�������Ƃ������Č��Ƃ�����肩�Ȃ艹�y�I�ŁA�A���I�[�\�Ƃ����Ă��ǂ����炢�ł��B�g�D���o�͑Έʖ@�I�ȓW�J�͂����A��{�I�ɂ̓z���t�H�j�b�N�ɍ���Ă��܂��B �̎��Ɏg��ꂽ����̓o�b�n�Ɠ����}�^�C��26�́`��27�͂ŁA�\���ƃg�D���o�̊���U����قړ����i�Ⴂ�Ƃ��ẮA���_�̎��̌�̃o�b�n�ł͓�d���ł������Վi���̌��t�������ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��炢�j�ŁA�̂����ꂽ�l�Ȃ�ΖȂ��Ă��X�g�[���[�͒ǂ���ł��傤�B ���t�́A�Â�����̉��y�ɂ͒�]�̂���t�B���b�v�E�s�G�����w���̃��`�F���J�[���E�R���\�[�g�ŁA�u�h�C�c�E�o���b�N�̃J���^�[�^�v�V���[�Y�̑�11���ł��B���܂�h���}�`�b�N�ɂȂ炸�W�X�ƁA�������g�������≹�F�ŕ����i�߂Ă��āA�}�^�C�������̐��i�ɂ������Ă���悤�Ɏv���܂��B���̋Ȃ͖{���Ԃɓ�̐��������܂��悤�ɏ����Ă���̂ł����A���̕����ɂ̓��B�I�[�����t�ɂ��\�i�^���Q�ȉ��t����Ă��܂��B���Ȏ��̂̓}�^�C�̐���ł�������I����čŌ�ɊȒP�Ȍ��ꂪ����̂ł����A���̔Ղł͎��ȂƓ����Ґ��ɂ��A���h���A�X�E�V�����}���i���v�N��o���͕s�ڂō�i��1663�N�̓��t����j�̑����������g��u���Ē��߂�����Ƃ��Ă��܂��B  ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂� ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂�

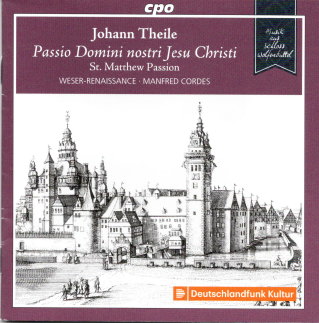

CPO 555 285-2 CPO 555 285-2�����^�ȁ� Johann Theile/Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Evangelistam Matthaeum ���n���E�^�C���̃}�^�C���Ȃł��B�^�C����1646�N���i�E���u���N�Ő��܂�A���C�v�c�B�q��w�Ŗ@�����w��ł��܂��������ɃR���M�E���E���W�N���ɂ��Q�����Ă��܂��B1666�N����͔ӔN�̃V���b�c���特�y���w�Ԃ��߂Ƀ��@�C�Z���t�F���X�ɑ؍݂��A�V���b�c�̍Ō�̒�q�ƂȂ�܂����B1673�N�ɂ̓~�T�ȏW��1�����o�ł��A�u�N�X�e�t�[�f�ɕ����Ă��܂��B���̃}�^�C���Ȃ͂��̓����N�������[�x�b�N�ŏo�ł��ꂽ���̂ł��B����ɓ��N�V�����X���B�q�E�z���V���^�C�����S�b�g���v�i���݂ł̓h�C�c�̏B�̈�A�����̓f���}�[�N�́j�̋{��y���ɏA�C���܂����A�ق���ł���z���V���^�C�������f���}�[�N���ƑΗ������n���u���N�ɓ��S����ۂɓ��s���A�����ŃI�y���Ȃǂ���|���܂����B1685�N�ɂ̓��[�[���~�����[�̌�C�Ƃ��ă��H���t�F���r���b�e���̋{��y���A1691�N�ɂ̓����[�u���N�̋{��y���ƁA�����E�k���h�C�c��]�X�Ƃ��A�Ō�͐��܂�̋��̃i�E���u���N��1724�N�ɖS���Ȃ��Ă��܂��B ��ŏЉ���Z�o�X�e�B�A�[�j�Ɠ������̍�i�ŁA�������I���g���I���Ȃւ̋��n���ƂȂ������̂ł����A������̓R���[���ł͂Ȃ����R���̃A���A����ʂ̋��i�o�b�n�̎��Ȃ��ƃR���[�����u�����Ƃ���j�ɂS�ȑ}������Ă��܂��B�̎��Ɏg��ꂽ����͂�������o�b�n�Ɠ����}�^�C��26�́`��27�͂ŁA�\���ƃg�D���o�̊���U����قړ����i�Վi�����g�D���o�����Ƃ����̂���Ɠ����j�ł��B�y��Ґ��̓��B�I���E�_�E�u���b�`��I/II�A���B�I���E�_�E�K���oI/II�A�ʑt�ቹ�Ƃ������l�ɏa�����F�̂��̂ŁA��������S�̂Ɋy��̔��t������A���Ƃ��������S�҉̂ɂȂ��Ă��܂��B�C�G�X�̃p�[�g�ɂ̓_�E�u���b�`���̔��t�A���̑��̃\���ɂ̓K���o�̔��t�����A�g�D���o�̕����͑Έʖ@�̕��ƌ���ꂽ�^�C�����������Ă��Ȃ�Έʖ@�I�ɍ���Ă��āA�t�[�K�̓���̂悤�ȕ������������肵�Ċy��Ґ����s�x�ς���ĂȂ��Ȃ��X�������O�ł��B ��q���y�Ƃ��Ă̓Z�o�X�e�B�A�[�j���ǂ����̂ł����A����ɒlj����ꂽ�Ȃ��Z�o�X�e�B�A�[�j�̓R���[���A�^�C���̓A���A�Ƃ����L�����N�^�[�̈Ⴂ������A�܂��A���A�̌�ɂ͕K����y�̃��g���l�b�����������肷��̂ŁA���y�Ƃ��Ē����ꍇ�̓^�C���̕����ʔ��������m��܂���B�I�Ȃ͂���܂ł͊ȒP�ɏI�����̂����������̂ł����A���̋Ȃł͒��߂̎��R�����g���A���t���Ԃ��V���߂��i�o�b�n�̃}�^�C���Ȃ̏I��Wir setzen uns��菭���������炢�j��K�͂ȏI�Ȃ��u����Ă��܂��B ���y�p�[�g�͂T���iSSATB)�A�\���̓C�G�X�ƕ����j�Ƃ͒�ԂƂ��ă��_��s���g��y�e���Ȃǂ����Ƃ��Ċ��蓖�Ă��Ă��܂����A�o�Ԃ����Ȃ�������r���ŏI������肷��̂œ����\���X�g�����˂��肵�Ă��܂��B���̔Ղł̓\�v���m�͂R�Ȃ̃A���A�A����I/II�A�s���g�̍ȁA�g�D���o���Q�l�ŕ��S���A�A���g�����_�ƃg�D���o���P�l�ʼn̂��A�e�m�[���������j�Ƃ��̂��P�l�ƃy�g���ƃg�D���o�ƃA���A�i�P�ȁj���̂��P�l�ō��v�Q�l�A�o�X���C�G�X���̂��P�l�ƃJ�C�A�t�@�E�s���g�E�g�D���o���̂��P�l�̍��v�Q�l�A���y�w�͑S���łV�l�ł��Ȃ��Ă��܂��B �w�����u���[�������y��w�̊w�������߂��}���t���[�g�E�R���f�X�A���t�c�̂̓R���f�X���ݗ�������y���y����̂ƂȂ����Êy�A���T���u����16�`17���I�̉��y����Ƃ��Ă���i�z�[���y�[�W�ɂ́A�W���X�J������u�N�X�e�t�[�f�܂ŁA�Ɛ���������܂��j�Ƃ������F�[�U�[�����l�T���X�E�u���[�����ŁA�����ȃn�[���j�[�������Ƃ�ƕ������Ă���܂��B  ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂� ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂�

RAUMKLANG RK 2506 RAUMKLANG RK 2506�����^�ȁ� Passionsoratorium nach Matthäus �k�h�C�c��o���g�C���ݒn��Ŋ������[�_�[�ɂ��A�}�^�C�Ɋ�Â�����i�ł��B���n���E���@�����e�B���E���[�_�[(1649�`1719)�́A�e���[�����Q���̉��y�ƈꑰ�̉ƒ�ɐ��܂�A�Ⴂ���Ɏ����̉��ŗ��s���Ă����C�^���A���y�ƃC�^���A����w��ŁA�J���b�V�~��`�F�X�e�B�̉��y�ɂ��ڂ��������Ɠ`�����Ă��܂��B ���C�v�c�B�q�ƃC�F�i�̑�w�Ő_�w���C�߂�����1671�N�ɃU�N�Z�����S�[�^���G�����X�g1���̋{��ɉ̎�Ƃ��ĐE�A���̌�͒Z�����ԂɃu���[������n���u���N�A�R�y���n�[�Q������[�x�b�N���{��̎�Ƃ��ē]�X�Ƃ�������1674�N�Ƀ����@���i���G�X�g�j�A�̃^�����j�A1685�N�Ɍ����g�r�A�̃��K�A1687�N�Ƀ_���c�B�q(���|�[�����h�̃O�_�j�X�N�j�A1698�N���ɃP�[�j�q�X�x���N(�����V�A�̔�ђn�̃J���[�j���O���[�h)�̑吹���J���g���ƁA���݂̃o���g�O���Ƃ��̎��ӂŊ������܂��B�����[�x�b�N�ł͂��傤�ǃ}���A�吹���I���K�j�X�g�Ƃ��č��������Ă����u�N�X�e�t�[�f�ƌ𗬂��đ傫�ȉe�����Ă��܂��B ���̌�1700�N�ɂ̓��K�ɖ߂��ăJ���g�����I���K�j�X�g�ƂȂ�A�S���Ȃ�܂ł����ʼn߂����܂����B���̎���̏�Ƃ��đ���Ƃ������͂��ŁA�S���Ȃ����Ƃ��ɑ��q���܂Ƃ߂���i�J�^���O����12�̃~�T�A�T�̃}�j�t�B�J�g�A�S�̎��ȁA2�̃I�y���A�������̃��e�b�g�Ǝ����y�ȂƂ���܂����A���ۂɌ���ɂ܂œ`����Ă�����̂͂����킸���ŁA���ۂɉ��t�����@��͂���ɏ��Ȃ��߂����ɕ����܂���B ���̍�i�͂����炭1701�N�Ƀ��K�ŏ�����A���[�_�[�̎��ȂƂ��Ă͗B�ꍡ�ɓ`��������̂ł��B�{�l�̎�ɂȂ鎩�M����(�\���̂�19���I�̒lj�)���c���Ă���A�̎��͍ŏ��ƍŌ�̐錾�͎��R���ł�������̕����̓}�^�C��������26�`27�͂������Ă��āA�o�b�n���g�����Ƃ���ƂقƂ�Ǔ����ł��B�Ȃ̂Ńo�b�n�ɐe����ł���l�Ȃ���Ȃ���ǂ����Ƃ��ł��܂��B�^�C�g���y�[�W�ɂ͎��I���g���I�Ƃ���܂����A���̃T�C�g�̕��ނł����ƃI���g���I���ȂƂ����Ă悢�ł��傤�B�g�D���o���o�b�n�Ɠ����Ƃ��낪�����ɍ�Ȃ���Ă��܂����A�U�؎҂̏،���_������������Ƃ̒��V�̉�b��������ł͍����ł��B�A���A��������Ă��܂������S�Ȏ��R���ł͂Ȃ����̃R���[���������Ă���A�����ɂ��R���[����f�i�Ƃ����镔��������܂��B���̑��ɁA��ԍŏ��̐錾�̑O�ƐߖڐߖڂɒZ����y�̃V���t�H�j�A������܂��B �����ꏊ�̓h�C�c�̖k���̕Ӌ�(�����̃h�C�c�R�m�c�̂ł��[�̂ق��j�ł����A���̋Ȃ͖k�h�C�c�̎��ȂƂ������̓C�^���A�̃J���^�[�^�Ƃ����Ă��ʗp���鏬�K�͂Őe���Ȃ��̂ł��B���������͊�{�I�ɂT���ŏ�����Ă���̂ƁA�C�G�X�̑䎌�͑S�ăA���I�[�\�Ƃ���Ċ�y�̔��t�����̂����ƂȂ��o�b�n�Ɏ��Ă��܂��B���V�^�e�B�[���H�͑O�̎���̘N���l�������S�ɒE���ăC�^���A�I�y���̂悤�ɃG���[�V���i���ŁA�̎��̓��e�ɑ����������@���݂��܂��B�������o�b�n�Ɣ�ׂ�ƁA�S�̂Ƃ��Ă͂킩��₷���V���v���ɏ�����Ă��Ă����܂ŕ��G�ȑΈʖ@�I�ȓW�J�͂���܂���B����Ȍ����ňꐺ�����u�o���o���v�Ƌ�������A�Վ��L�����炯�ňӐ}�I�ɂ��̂������̂��ɂ����߉Łu�\���˂ɂ���v�Ƌ��Ԃ悤�ȋȂ����ɂ͂����������Ԃ��߂���K�v�����������Ǝv���܂��i���̋Ȃł͂ǂ�������ʂ̍����Ȃɍ���Ă��܂�)�B ���V���g��DC���܂�̃A�����J�l�w���҃}�C�P���E�A���N�T���_�[�E�E�B�����X������ݗ��������y�A���T���u���̃P�����A�J�f�~�[�ƃ_�}���X�E�E���g�E�z�C�e�E�I�[�P�X�g����U���Ă��܂��B�P�����A�J�f�~�[�͏�݂ł͂Ȃ��悤�ŁA����͂T���̉̂̕������T�l�̃A���T���u���ɐU�蕪���A�I�[�P�X�g���Ƃ����Ă����@�C�I�����Q�{�ƃI�[�{�G�Q�{(���R�[�_�[�����ւ�)�ƒʑt�ቹ�Ƃ��������y�Ґ��ł��B�_�}���X�E�E���g�E�z�C�e�iDamals und Heute�j�Ƃ̓h�C�c��Łu���̎�(����)�ƍ���(��)�v�Ƃ����Ӗ��ɂȂ�܂��B��L�̒ʂ菭�l���ŁA���ɃN���A�ŏ㎿�ȃA���T���u�������Ă���܂��B  ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂� ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂�

Claves CD 50-9223/24 Claves CD 50-9223/24�����^�ȁ� Reinhard Keiser/The Saint Mark Passion �o�b�n����{�ɂ����Ƃ�����A�J�C�U�[�̃}���R���Ȃł��B���̋Ȃ̍�҂Ƃ���郉�C���n���g�E�J�C�U�[�i1674�`1739�j�̓��@�C�Z���t�F���X�̂�����ׂɂ���g�C�w�����Ƃ������ɐ��܂�A���C�v�c�B�q�̃g�}�X�w�Z�ʼn��y���������A1694�N�Ƀu���E���V�����@�C�N=���H���t�F���r���b�e����̋{�쉹�y�ƂƂ��ăL�����A���X�^�[�g�����܂��B��1695�N����Q���[�}���N�g�ɂ������I�y���n�E�X�̊y���E�������A1697�N�ɂ̓u���E���V�����@�C�N���琳���Ƀn���u���N�Ɉڂ��Ă��āA���ꂩ��1718�N�܂Ŏ�ȍ�ȉƂƂ��Ċ��܂����B1703�N����07�N�܂ł̓I�y���̊ē����߂Ă��܂��B �������A���̋Ȃ͑��Ɏc����Ă���J�C�U�[�̍�i�Ə��@���Ⴂ�����邽�߁A�{���͈Ⴄ�l�̍�i�ł͂Ȃ����Ƃ������Ă���A���̃S�b�g�t���[�g�E�J�C�U�[��A1707�N�Ƒz�肳���n���u���N�吹���ł̏����̎��ɑ吹���̉��y�ēł������j�R���E�X�E�u���[���X�����ɏオ���Ă��܂����A�ǂ�������I�ȗ��t���������\���̂܂܂ł��B ���̃}���R���Ȃ́A���R���܂��͐����̎��L���ɂ��Ȃ��J�n�ƏI���������A�����̋L�������V�^�e�B�[���H�ƃg�D���o�œW�J���l�̐S��f�I�Ƃ��ẴA���A�Ƌ����̂̌��t�Ƃ��ẴR���[����g�ݍ��킹�Ă����Ƃ����A�h�C�c�����o���b�N�̎��Ȃ̊�{�\������������Ă��܂��B�o�b�n�̍�i�����̍\���̏�ɍ\�z����Ă���A�㉉�̎�����������̋Ȃ���{�ɂ����Ƃ������͏\�������͂������̂ł��B�}���R���Ȃ̏ꍇ�́A�}���R�ɂ�镟�����̑�14�`15�͂��̎��Ƃ��Ďg����i�o�b�n�̃}���R����BWV247�����l�j�̂ł����A���̋Ȃł͑�14�͂̓r��26�߂���̈��p�ł��B�ȗ����ꂽ��25�߂܂łɂ́u�Ղ̊Ԃ͂�߂Ă������v�Ƃ����Վi���◥�@�w�҂̖��c�A�x�^�j�A�ł̍����h�z�A���_�̗���A�߉z�̐H���ƃC�G�X�̏j���ƁA�}�^�C���Ȃ̂悤�Ȏ�ŏ��X�ɐ���オ���Ă����̂ł����A26�͈ȍ~�̓Q�c�Z�}�l�̋F�肩�痠��ƕߔ��Ƒ����A�����Ȃ胈�n�l���Ȃ̂悤�ȋٔ��̏�ʂƂȂ�܂��B �o�b�n�́A���̍�i�U���Ȃ��Ƃ�3��㉉���Ă��܂��B�ŏ��̓��@�C�}�������1712�N���ŁA�o�b�n�����l�̎�ɂ��p�[�g�����c����Ă��܂��B���̌o�������ƂɃ��@�C�}������Ɍ��݂ł͒m���Ă��Ȃ����Ȃ������ꂽ�Ƃ������́A���݂ł͂��Ȃ�̎x���Ă��܂��B�Ȃ�����̃��n�l���Ȃł��g����Q�Ȃ̃R���[�������̎��ɒlj����Ă��܂��B ���ڂ̓��C�v�c�B�q�Ɉڂ���4�N�ڂ�1726�N�i���n�l���ȑ�Q�e�̗��N�A�}�^�C���ȏ����̑O�N�j�̎��߂ɉ��t����A���̎��̃p�[�g�����c���Ă��܂��B��ɏq�ׂ���{�\���̓��P�ɉ����A�C�G�X�̑䎌�ɏ�Ɍ��y�̔��t��������A�C�G�X����̓V�ϒn�ق̕`�ʂ�A�u�����A�S���S�^�v��u�Â��\���ˁv�Ȃǂ̃A���A�̕\�ۂ��o�b�n�̃}�^�C�Ƌ��ʂ���C���[�W������܂��B �R��ڂ͔ӔN��1747�N���A�R�Ȃ̃A���A���J�b�g���ăw���f�����u���b�P�X��������̃A���A���V�Ȓlj����p�X�e�B�b�`���i�����ȁj�̏�Ԃő���������Ă��܂��B�lj����ꂽ�Ȃ̒��ɂ͏�L�u�����A�S���S�^�v�ɑւ���ăo�b�n�̃��n�l�ł������g��ꂽ�u�}���v�u�ǂ��ցv�u�S���S�^�ցv�Ƃ����\�v���m�ƍ����̊|�������A���A������A�o�b�n������łȂ��Ȃ��w���f������I�̂��m�肽���Ƃ���ł��B���ۂ̏㉉�̋L�^�͂���܂��A�j�R���C����Q���@���g�n�E�X�ɂĉ��t���ꂽ�悤�ł��B ���t�́A�C�F���N�E�G���@���g�E�f�[���[�w���i���`�F���o���j�A�x���������c�E�A���T���u���ł��B�^����1971�N�ƃI���W�i���y��̉��t���蒅���Ă��Ȃ����̂��̂Ȃ̂Ńr�u���[�g�����߂Ȃǂ��}���e�B�b�N�ȉ��t�ł����A���Ȃ̎��ٔ�������������`���Ă���Ă��܂��B  ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂� ���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂�

CPO 999 821-2 CPO 999 821-2�����^�ȁ� Reinhard Keiser/Ich liege und schlafe ganz mit Frieden �@Wir gingen alle in der Irre �@Seelige Erlösungs-Gedancken ���C���n���g�E�J�C�U�[�̎��y���W�߂��I�W�ł��B����2�Ȗڂ́u����͊F�����̒��������v�́A���J���Ȃ̒f�Ђƍl�����Ă�����̂ŁA���R���ɂ��`�������̎��Ƀ��J��������22��39�߂̃I���[�u�R�Ɍ������Ƃ��납��̉̎��������܂��B�ʏ��22��1�߂̉߉z�Ղ̋L������n�߂�i�`�o�b�n�̃��J���Ȃ������Ȃ��Ă���j�̂ł����A��̃}���R�Ɠ������Q�b�Z�}�l�̋F�肩�炷���Ƀ��_�ɂ�闠��ƕߔ��Ƒ����A�y�e���̔۔F����ō��@�@�ւƏ�ʂ��ʂ��Ă����܂��B�Ƃ��낪�A�J�C�U�[���M�̎�e���͑�22��70�߁A�u�ł́A���܂��͐_�̎q���v�Ƃ����Վi���◥�@�w�҂����̍����ł����Ȃ�r��Ă��܂��܂��B���̌�ɃC�G�X�́u�킽�����������Ƃ́A���Ȃ������������Ă���v�Ƃ�������������A�Q�O�͂���Ɂu����ȏ�̏،����K�v���낤���v�Ƃ������t�ƂƂ��ɍō��@�@����s���g�̖@��ɂȂ��ꍞ�݁A�S���S�^�ւ̓��s���Ƒ����͂��ł����A�N���C�}�b�N�X�̕������܂邲�Ǝ����Ă��܂��Ă��܂��B ����ł͂������ɒ��r���[�Ȃ̂ŁA3�ȖڂɃJ�C�U�[�́u�j�����ꂽ�~�ςւ̎v�z�v����̔����Łu�C�G�X�̏\���˂̉��̗܁v�Ƒ肳�ꂽ���n���E�E�����q�E�P�[�j�b�q�̉̎���{�i1711�j�ɂ����I���g���I�����^����Ă��܂��B���̋Ȃ͏\���˂ɕt���Y�������n�l�̑��ɉ������߂������i�C�G�X�ƈꏏ�ɏ\���˂ɂ����A�u���Ȃ��͍������ƈꏏ�Ɋy���ɂ���v�ƌ���ꂽ��l�j��}�O�_���̃}���A�̃A���A�Ȃǂ������ґz�I�Ȃ��́B���̕���͂��̔ՂƂ��Ă͈ꉞ���܂������ƂɂȂ��Ă͂��܂����A�J�C�U�[�̐^���Ȏ��Ȃ��f�ЂƂȂ��Ă��܂����̂͑�ώc�O�Ȃ��Ƃł��B 1�Ȗڂ́A�u���a�̂����ɐg���������A�킽���͖���܂��v�Ƃ����A���ё�4�т̑�9�߂��̎��Ƃ����A�C�G�X�ɂ������Ĉ��S���ĉ�������l�̌��t���̂������e�b�g�ł��B�ꕔ�̓��{��L���Ɂu���̋U��̌��t�Łv�ƏЉ��Ă���̂́A�����炭liege�i���`liegen�F�������j�̉p��lie���u�R�v�ƊԈႦ�����B�h�C�c��́u�R�v��lügen�ł���A���т�I���W�i���̉̎������Ă��R�Ƃ��U��Ƃ����j���A���X�͂���܂���B�������i�S�̂Ƃ��Ă͐_�ւ̐M���Ɋ�Â����₩���ґz�I�ȋȂł��B ����CD�ɂ͎��M��������J�C�U�[�̐^�삪���߂��Ă���̂ł����A��������ۂ��Ɣ����K�I�ȃ����f�B�̉^�т�s���a���̎g�����ȂǁA��̃}���R���Ȃ����m���ɂ����Ԃ�Ƃ������Ƃ������V�������������܂��B�J�C�U�[�̐^��u���b�P�X���Ȃ��Ă�����Ȉ�ۂŁA �����炭���̂����肪�}���R���Ȃ��J�C�U�[�̐^�삩�ǂ����^���闝�R���Ǝv���܂��B��͂菭���O�̐���̐l�ɂ���i���A�^�삾�Ƃ��Ă��Ӑ}�I�ɌÕ��ȏ��@�ŏ������̂�������܂���B ���t�́A�g�}�X�E�C�[�����t�F���g�w���̃J�y���E�I�������f�B�E�u���[�����ŁA�u���[�����ŌÊy���w�C�[�����t�F���g�Ƃ͉����������Ղ��o���Ă��܂��B�c�̖��̃I�������f�B�́A�u���[�����s���ɂ̑O�ɂ��郍�[�����g�������������Ƃ̂��ƁB��y�����y�������y�Ґ��ŁA�N���A�Őe���ȋ��������Ă���܂��B�J�C�U�[�͍ŋ߃I�y���𒆐S�ɍĕ]�����i��ł��܂����A����y�͂܂��܂����ꂩ��ł��B���̂悤�Ȃ悢��悪�����Ƒ����Ă���邱�Ƃ����҂��܂��B |

���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂�

���̃y�[�W�̍ŏ��ɖ߂�