受難曲(8) 音で聴く受難曲の歴史3 バッハ以降の受難音楽

![]()

受難曲(8) 音で聴く受難曲の歴史3 バッハ以降の受難音楽

| ヨハネ受難曲 CD紹介|バッハ周辺のリュート音楽 ヨハネ受難曲 CD紹介|バッハ周辺のリュート音楽 |

| バッハが両受難曲を完成させて高みを極めた1720年代はドイツ全体で見るとすでに新しい時代の動きが始まっており、受難の音楽も伝統的な受難曲の延長線上にあるオラトリオ受難曲から、新しい形式である受難オラトリオに移り変わろうとしていました。人気曲ブロッケス受難曲はすでに複数の作曲家によって競作初演され、これ以降のオラトリオ受難曲はバッハより少し年上のテレマンや、その下の世代だとバッハの次男エマヌエルや直弟子ホミリウスのようなバッハと直接つながりのある人の作品くらいしか作られなくなります。 17世紀から18世紀は理性第一の啓蒙主義が主流となり、力をつけてきた市民階層向けの公開演奏会も定着していき、音楽家も宮廷の下僕や公務員から芸術家へと意識が変わっていく過程で、もはや聖書の記述や教会の影響力に縛られることなく自由に作曲ができる受難オラトリオに取って代わられるのも時代の要請として当然であったのかも知れません。教会の外で演奏される作品に聖書の言葉がそのまま使われることには教会の側からも抵抗があったようです。 19世紀には受難オラトリオも下火となり、受難の礼拝に受難曲が使われることも減ってきて、代わりにメンデルスゾーンによるマタイ受難曲甦演以降バッハもコンサート会場で歌われることが多くなりました。聖書に少しでも関連がある作品もベートヴェンの「ミサ・ソレムニス」やメンデルスゾーンの「パウロ」や「エリアス」、ブラームスの「ドイツ・レクイエム」など演奏会を前提とした大作にシフトしていきます。 20世紀後半に入っての第2バチカン公会議で受難礼拝の規定が変わり、現代作曲家による受難のための作品もまた作られるようになってきていますが、ここでは触れないでおきます。  Capriccio 10854 Capriccio 10854<収録曲> Georg Philipp Telemann/Matthäuspassion TWV 5:31 (1746) ゲオルク・フィリップ・テレマンのマタイ受難曲です。ハンブルクでは底本となる福音書が年によってマタイ→マルコ→ルカ→ヨハネと決まっていて、毎年新しい受難曲をこの順番で演奏することになっていました。1721年に市の音楽監督に就任したテレマンは、1767年に当地で亡くなるまでこのサイクルに従って40曲以上の受難曲を作曲(マタイだけで13曲)し、そのうち半分ほどは現代に伝わっています。さすがに毎年この規模の作品を完全に新しく作るのも大変なので、前回に演奏したものに手を加えて再演したり、他人の作品を加えてパスティッチョとして再構成することもよく行われました。 ハンブルクではライプツィヒのように晩課ではなく通常の礼拝の中で演奏されたため、テレマン在任中に受難曲全体の長さは75分以内とすることが決められました。1736年のマルコ受難曲以降は受難曲のテキストから最後の晩餐やイエスの埋葬の部分が削除され、その分演奏時間が短縮されています。この作品でも、歌詞として引用された部分は通常のマタイ第26〜27章の全部ではなく、第26章30節から始まり、十字架上で息を引き取る27章50節で終わっています。具体的には、祭司長たちの計略、ユダの裏切り、過越の食事、最後の晩餐、ペトロの裏切りの予告などはカットされてオリーブ山に向かう場面から始まり、イエスが十字架上で息絶えるところで終わっていて、それに続く天変地異の描写や百人隊長の「まこと、この人は神の子であった」の言葉もなく、さらにその後の埋葬や墓の見張りの話もありません。「息を引き取られた」というレシタティーヴォの後は簡素なコラールで全体が締めくくられ、地震の場面などはなくなってずいぶんと穏やかな終わりという印象です。 聖書のテキストをレシタティーヴォとトゥルバに割り当て、自由詩によるアリアとコラールを織り交ぜるというのはバッハと共通する伝統的なものですが、レシタティーヴォに旋律的なアリオーソが組み込まれて語りより歌になっているのが特徴です。トゥルバに割り振る部分はバッハとほとんど同じ(祭司長の二重唱が合唱になっているくらい)なので歌詞はよくわかるのですが、やはりテレマンの方がだいぶ軽快で明るい響きに感じます。「十字架につけろ」のようにバッハが意図的に歌いにくい音程を使って屈折した書き方をしている部分も、テレマンでは定型的というか演劇的というか、多分聞いている一般の人にはこの方がわかりやすく受けがいいであろう、という音楽です。 演奏は、定評のあるヘルマン・マックス指揮ライニッシェ・カントライとダス・クライネ・コンツェルトです。美しい音色、高度なアンサンブルでテレマンの明晰なところを表現しています。バッハだと重すぎるという人にはピッタリです。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

Brilliant classics 94318 Brilliant classics 94318<収録曲> Georg Philipp Telemann/Das selige Erwägen des bittern Leidens und Sterbens Jesu Christe TWV 5:2 テレマンによる、聖書の記事によらない受難オラトリオです。テレマンはブロッケス受難曲を含めて6曲の受難オラトリオを残しています。この曲が作られたのはおそらく1722年(上記ブロッケス受難曲の6年後)ですが、その時は管楽器はトラヴェルソとオーボエ2本という簡素な編成でした。後の1763年にフラウト・ピッコロ2本、リコーダー2本、トラヴェルソ2本、オーボエ2本、シャリュモー2本、ファゴット2本、コルノ・ダ・カッチャ2本(+弦楽合奏、通奏低音)という豪華な編成に改訂し、ベルリンで演奏しています。ここに収められているのは改訂版です。テキストはテレマン自身の手によるもので、ブロッケスの手法も参考にしながら聖書の物語を自由にアレンジしています。当時も非常に人気があったらしく、ブロッケス受難曲やグラウンのオラトリオ「イエスの死」よりも成功を収めたと評している人もいるくらいです。 登場するのはイエス、ペトロ、カイアファの他にシオン、Der Glaube(信仰)、Die Andacht(敬虔)という擬人化された人物で、それぞれアリアやレシタティーヴォを歌います。エヴァンゲリストは登場せず、登場人物の台詞や対話で物語が進んでいきます。冒頭のシンフォニアと短いコラールに続いていきなりイエスのアリア(この世に別れを告げる、という内容)で始まるというのは新鮮です。アリアは(18世紀の) 当世風で、音画手法や修辞法も使われバロックオペラのようです。オブリガートもバラエティに富んだ楽器編成で飽きさせません。大規模な合唱曲はなく、合唱は簡素で短い4声体コラールのみ担当しています。アルトのソロはないのですが、コラールを歌うアルト歌手を一人足せば全曲が声楽アンサンブルで演奏できます。50曲中コラールは11曲とバッハよりはちょっと少ないのですが、聞き慣れた受難コラールも使われ、要所要所で場面を引き締めています。 ヴォルフガング・シェーファー指揮、フライブルガー・ヴォーカルアンサンブルとラルパ・フェスタンテ・ミュンヘンの演奏。扱いの難しいオリジナル楽器を駆使してテレマン独特の乗りの良さやお洒落な旋律などを十分に伝えてくれます。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

CPO 555 311-2 CPO 555 311-2<収録曲> Gottfried Heinrich Stölzel/ Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld シュテルツェルによる受難オラトリオです。 この曲は、シュテルツェルがゴータ宮廷楽長に就任してすぐの1720年に初演されています。タイトルの訳は「子羊が往く、咎を背負って」ですが、こちらは第1曲の歌詞(パウル・ゲルハルト 1647年作のコラール詞)を取ったもので、初演時には「苦しみを受け、十字架上で亡くなられた愛するイエス」というタイトルで歌詞本が印刷されています。 楽譜の表紙には、歌詞もシュテルツェル作とあります。そこでは、聖書のテキストをパラフレーズして場面の説明や物語を進める福音史家、受難に際しての心情告白を主に担当する「信じる魂」、信徒の集団である「キリスト教会」という三つの主要登場人物が出てきます。曲はいくつかの場面に区切られていますが、まず福音史家による聖書の物語をもとにしたレシタティーヴォ(テノールのソロ)に続いて信じる魂(4人のソロやアンサンブル)がアリアやレシタティーヴォ・アコンパニャートを歌い、締めくくりにキリスト教会が場面に応じてふさわしい4声コラールを合唱で歌う、というのが基本セットになり、それが繰り返されます(後半はアリアが続いて盛り上げたりとか、内容に従ってルール逸脱が起きます)。 バッハの受難曲ではイエスの言葉はバスが歌うのですが、この曲ではレシタティーヴォでも「イエスがこう言った」「ピラトがこう答えた」などと伝聞調のテキストをテノールが語っていき、イエスの言葉そのものはほとんど出てきません。イエスが十字架上で叫ぶ「エリ、エリ」もテノールの担当です。コラールは受難曲でお馴染みのものがほとんどです。 この曲は二種類の譜面が今に伝わっていて、一つはおそらくオリジナル(またはそれに近い)と思われるかなり長いものでゾンダースハウゼン宮殿の博物館にあったもの。この録音はその楽譜によっておりCD2枚組で演奏時間は2時間近くになります。もう一つは次に紹介する短縮版です。 この作品は初演当時からかなり人気があったらしく、ゾンダースハウゼンだけでなく他にもライプツィヒ、ルードルシュタット、ニュルンベルク、ゲッティンゲンなどいくつかの街で複数回演奏されたことがわかっています。 バッハもシュテルツェルその人を高く評価していて、フリーデマンやアンナ・マグダレーナのための音楽帳にもシュテルツェルの作品を書き込んだり、ライプツィヒ時代にはカントルとして1734年の聖金曜日に自らこの曲を演奏しています。また、1735年から36年にかけての教会暦年では全てシュテルツェルのカンタータ年巻からの曲を演奏しています。この録音に際しては、ゾンダースハウゼン版に加えバッハの音楽蔵書に含まれていた楽譜を指揮者のヘルマン・マックスが研究して、1734年のライプツィヒの初演を再構築したとのことです。 またこの曲の第3部のテノールのアリアをバッハがアルト用に編曲したものがBWV200として伝わっていますが、この編曲は1742年に書かれたもので、おそらくその時にバッハがこの曲を再演したのではないかと推測されています。 演奏は、ドイツ・バロックではもはや定番のヘルマン・マックス指揮ライニッシェ・カントライとダス・クライネ・コンツェルトです。クリアで美しい演奏ですがコラールでは言葉に即した強めのアクセントを使ったりして、受難物語を意識した表現になっています。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

GLOSSA GCD924006 GLOSSA GCD924006<収録曲> Gottfried Heinrich Stölzel/ Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld 上と同じシュテルツェルの受難オラトリオですが、こちらはオーケストレーションも一部変更されたり曲が入れ替わったり、特に後半がかなりカットされた短縮版で、ベルリンの図書館に保管されていたものです。演奏時間も約1時間でCD1枚分とオリジナルの半分です。この編集(カット)はおそらくシュテルツェル本人ではなく誰か別の人が別の街で演奏した時のものであろうとのこと。ジャケットや解説には「受難オラトリオ 1731」とあるのですが根拠は見つかりませんでした。 オリジナル版と比べると、短縮版では4つの部分のうち導入部分の第1部の曲はほぼそのまま使われているものの、ピラトとの対話が始まる第2部と十字架上でイエスが亡くなり天変地異が起きる第4部は曲のほぼ半分がカットされています。ゴルゴタの道行きを経て十字架かにかかる受難物語の中核というべき第3部にいたっては1/3に減らされてしまって、十字架上でイエスが発した言葉は全部なくなっています。受難の礼拝に使えるとは思えず、一体どんな用途で演奏されたのか悩んでしまうほどです。カットされたのはレシタティーヴォやコラールが多く、ストーリーも途切れてしまい教義からも離れるようで、単に美しいアリアのメロディやソリストの名人芸を聴きたいがためのダイジェスト版ではないかと思ってしまいます。礼拝には関係なく(内容を無視して)音楽として聞くのなら確かにこれもありかもしれません。 オリジナル版の終わり間際には信じる魂を担当していたソリストが順番にレシタティーヴォで述懐する、バッハのマタイ受難曲の「私のイエスよ、お休みなさい」を思わせる(それぞれの役割もバッハのものとよく似ている)印象的な場面があるのですが、この版ではそれもカットです。 演奏は、ハンガリー出身のGyörgy Vashegyi(ジョルジ・ヴァシェジ?)指揮のパーセル合唱団とオルフェオ管弦楽団の演奏。どちらも指揮者によって設立された(合唱団が1990年、管弦楽団が1991年)ハンガリーの団体で、この組み合わせで何枚かのCDをリリースしています。楽器も声楽陣もとてもクリアで上質なハーモニーです。技術的にものすごく難しそうなバスのアリア(Meine Sünden)も勢いで歌いきっています。作品としての用途には疑問があるものの、演奏自体は秀逸です。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

EMI classics CDS 754244 2 EMI classics CDS 754244 2<収録曲> Passions-Pasticcio "Wer ist der, so von Edom kömmt" J.S.Bach/Kantate "Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott" BWV127 複数の作曲家の作品を集めて仕立てられた、パスティッチョによる受難オラトリオです。著作権の概念がない当時は他人の作品の引用もわりと頻繁に行われていました。全42曲のうち、J.S.バッハの作品から3曲、C.H.グラウンから31曲、G.P.テレマンから2曲、残りの6曲の作者は不明(後述)です。中心となったグラウンの受難カンタータは上のシュテルツェルの曲と同じ表題の「子羊が往く、咎を背負って」GraunWV B:VII:4から取られています。伝わっている楽譜は1750年代後半のものですが、どこで演奏されたかは不明。あるいは1740年代にバッハがライプツィヒで演奏している可能性や、最初グラウン自身が自作にバッハとテレマンの作品を組み込んで編集した可能性も指摘されています。 編集者は最初バッハの娘婿アルトニコルと言われていましたが、最近では筆跡の研究が進んでアルトニコルの弟子であるヨハン・クリストフ・ファールラウ(1735頃〜1770以降)によると変わってきていますが、このディスクの解説では編集者まだアルトニコルのままです。作者不明の6曲はバッハのヨハネ受難曲にも使われたコラール「われらに救いを賜うキリストは」の編曲で、こちらはおそらくアルトニコルの手によるものと考えられています。 バッハによる曲は、まず第2部の始まりとなる第19曲にカンタータ第127番「まことの人にして神なる主イエス・キリスト」BWV127の冒頭合唱が使われています。カンタータではヘ長調ですが、おそらくバッハ自身によって全音下げて変ホ長調に移され、アーティキュレーションの追記など細かい改訂が入っています。もしかするとこの改訂稿はバッハの失われた受難曲に使われ、そこからさらにこちらのパスティッチョに組み込まれた可能性もあるとのこと。続く第20曲のバスのレシタティーヴォもバッハの真作と考えられ、のちにBWV1088の番号がつけられました。残る1曲は第39曲の合唱ですが、完全なバッハの新作というわけではなく、前任トマス・カントルのヨハン・クーナウ作とされる5声アカペラのラテン語モテット「私の魂は悲しむ(マタイによる福音書第26章38節)」のバッハの手による編曲です。歌詞がドイツ語「正しき人は滅びしも(イザヤ書第57章1〜2節)」に差し替えられたほか、調もヘ短調から半音下がってホ短調となり、器楽による前奏と伴奏が付され、細かい彫琢が施されています。葬送モテットにも使える落ち着いた美しい曲で、モテットのCDに一緒に収録されることもあります。以前はBWV番号無し(deest)とされていましたが、最近のBWV第3版でBWV1149と付番されました。 作品そのものはグラウンの受難カンタータが中心になっていて自由詩がメインで使われているので、聖書の受難記事からレシタティーヴォとトゥルバを持ってくるという受難曲の構成にはなっておらず、分類は受難オラトリオになります。レシタティーヴォもテノール(福音史家)だけではなく自由詩や聖書の受難記事以外からの引用を用いて各声部いろいろ用意されています。その分いろいろと変化もつけられ聞いている参列者としてはこの方が目先が変わって良いのかもしれません。グラウンの曲はバッハのような強烈な不協和音とかきつい表現にあえてつけられた歌いにくい(耳にも心地よくない)音程はないので、やはりどこかシンプルな明るさがあります。 また、盤の終わりには第19曲に使われたカンタータ第127番が全5楽章収録されていて、オリジナルと比較することができます。もともと受難の時期に備える作品であり、歌詞の表現にしても彫りの深さにしてもやっぱりバッハは別格という印象を受けてしまいます。 演奏は、このサイト内で他にいくつも紹介しているヘルマン・マックス指揮ライニッシェ・カントライとダス・クライネ・コンツェルトです。1991年録音というとそれなりに昔になりますが、一般に知られていない作品を発掘して紹介するというスタイルがすでに確立されており、現在と変わらない精度の高いアンサンブルを展開しています。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

Capriccio 60103 Capriccio 60103<収録曲> Carl Philipp Emanuel Bach/Johannes-Passion 大バッハの次男カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ(1714〜1788)によるヨハネ受難曲です。ヴァイマルで生まれたエマヌエルは、1738年にフリードリヒ大王(この時点ではまだ王子)の宮廷にチェンバロ奏者として迎えられ、父ゼバスティアンと大王とを引き合わせる等した後、1768年から名付け親テレマンの後任としてハンブルクの音楽監督となります。 礼拝のための音楽を供給しなければならないのは父ゼバスティアンと同様ですが、特にハンブルクでは主要教会が5つあり、その他の教会でも順に演奏しなければならなかったのでかなりの負荷でした。テレマンと同様にエマヌエルも再演に際しては前作や父を含む他人の作品からかなり引用するなどの工夫で切り抜けています。再演の際は聖句の部分やコラールは手を入れられることが少なく、自由詩によるアリアや合唱曲は目先を変えるために新しく作られることが多かったようです。 エマヌエルの在任中にヨハネの順番が回ってきたのは1772年、1776年、1780年、1784年、1788年の5回で、このCDに収められたのはそのうちの最初のもので1772年に演奏された稿です。あとの4回はこれをベースに改作されていくことになります。引用元となった福音書の記事はヨハネ第18〜19章で、聖句部分をレシタティーヴォとトゥルバにして、これに自由詩のアリアとコラールが挿入されるという、基本的には父の作品と同じ構成になっています。ハンブルクは街全体としては新しい受難オラトリオもどんどん演奏されていましたが、主要教会の礼拝では少し古いスタイルのオラトリオ受難曲が好まれていました。 1772年当時のエマヌエルは多忙を極めており、このヨハネには自作がほとんどありません。テレマンのヨハネ受難曲(1745)の聖句部分やコラール、シュテルツェルの受難曲(1749)からのアリアなど借用し、父ゼバスティアンのヨハネから終曲の前のRuht wohlに少しだけ手を入れて同じ場所に置き、自作の曲はわずかにアリア2曲という状態ですが、さすがに曲調を考えてうまく選んだようで、多少のつぎはぎ感はあるものの一つの作品として通して聴けます。ただやはり後期のエマヌエルの多感様式や当代随一の流行作曲家たちの曲と、旧世代の代表のような父がライプツィヒに移ってすぐに準備した渾身の受難曲では重厚さにだいぶ差があるように感じます。 この作品は、ベルリン・ジングアカデミー(Sing-Akademie zu Berlin)とツェルター・アンサンブル、カプリッチョ・バーゼルの演奏、指揮者の名前(Joshard Daus)は読みにくいのですがハンブルク生まれなのでドイツ読みとしてヨスハルト・ダウスによる世界初録音です。 もともとベルリン・ジングアカデミーは1791年にカール・フリードリヒ・クリスティアン・ファッシュが設立した世界最初の市民合唱団で、ファッシュの後を継いだカール・フリードリヒ・ツェルターが指揮者であった1829年にフェリックス・メンデルスゾーンがゼバスティアンのマタイ受難曲を復活甦演したところです。ツェルターは自身の楽譜コレクションをアカデミーに寄贈し、当時団員であった裕福な市民もそれに倣ったため楽譜コレクションが非常に充実しました。特に、フェリックスの父親で団員でもあった銀行家のアブラハムが持っていたエマヌエルの手稿譜や、同じく団員でアブラハムの妻となるレア・ザロモンが持っていたバッハ一族の楽譜が重要です。アブラハムの楽譜はエマヌエルの未亡人から直接入手したもので、レアの親戚(フェリックスの大叔母)のサラ・レヴィはエマヌエルの直弟子の鍵盤奏者でジングアカデミーの演奏会などでソロを演奏していたという、市民合唱団といってもちょっと格が違う本格的なものです。 その後も、二度の世界大戦とそれに続くベルリン封鎖後も含めて活動を継続し、再統一後の2002年にダウスを指揮者に迎えています。ツェルター・アンサンブルはダウスがジングアカデミーからの選抜で設立した声楽アンサンブルで、器楽は古楽器を用いるカプリッチョ・バーゼルが参加しています。合唱団はアマチュア・セミプロでメンバーは約80人とのことですが、この録音でも響きが厚くかなりの人数が参加していると思われます。 1832年のツェルターの死後もジングアカデミーの楽譜資料は拡充されていきますが、第二次大戦の疎開中に行方不明となり、戦災で失われたと考えられていました。実際にはソ連赤軍が強奪してウクライナのキーウ音楽院に隠していたのですが、1999年にハーヴァード大学の研究チームによって発見され、2001年にドイツに返還されました。 2022年からのロシアによるウクライナ侵略でも、ロシア軍が撤退する時に文化財や金目のものや家電製品までも強奪していく話をよく聞きます。露助の盗賊どもは何百年経ってもやることが変わらないのかと呆れてしまいます。重要な文化財が早めにドイツに返還されてよかったとも思います。 発見されたコレクションは総数5200点に及ぶ大規模なもので、ほぼ戦前の状態を保っていたことがわかりました。そのうちの約500点がバッハ一族に関するもので、上に書いた事情から特にエマヌエルのものは400点近くを占めています。それまで不十分な状態であったエマヌエルの作品の研究・整理・出版が一気に進み、21世紀になってからエマヌエルの受難曲の初演・初録音が相次いでいます。この盤もその流れの一つで2003年9月の演奏会のライブ録音、2004年のリリースです。 演奏は、技術や表現力ももちろんしっかり安定していて、なおかつライブということもあって、緊張感に満ちた好感の持てるものです。ジングアカデミーは上に述べた経緯からキーウ資料から上演していくのを使命と感じている節があり、やはり特別な思い入れがあるものと思います。作品目録も大幅に手直しされている途中で、今も続いているエマヌエルの旬はしばらく楽しめそうです。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

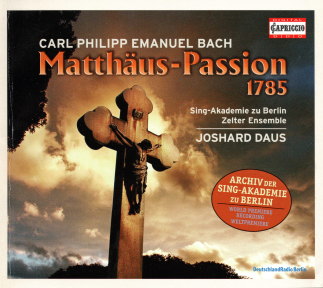

Capriccio 60113 Capriccio 60113<収録曲> Carl Philipp Emanuel Bach/Matthäus-Passion 1785 こちらは、上のヨハネ受難曲演奏会の翌(2004)年4月に行われたエマヌエルのマタイ受難曲のライブ録音です。ソリストだけ少し入れ替わっていますが同じ指揮者・団体で、演奏の作り方は基本的には同じです。この曲も同様にキーウ資料からの世界初録音です。 ハンブルクでマタイの順番が回ってきたのは1769年、1773年、1777年、1781年、1785年、1789年で、エマヌエルは1788年12月に亡くなるのですがその時には翌年の聖金曜日用のマタイ受難曲がすでに準備してありました。この盤に収録されたのは1785年版で、作曲者が自分で指揮した最後のマタイです。亡くなった1788年はモーツァルトがいわゆる三大交響曲(39番変ホ長調、40番ト短調、41番ハ長調「ジュピター」)を完成させた年で、音楽も時代も大きく変わってきていました。プロテスタントの牙城といわれたハンブルクも礼拝にはそれほど熱心ではなくなっていて、エマヌエルの後継者クリスティアン・シュヴェンケは四旬節に受難曲を演奏する義務が免除され、1789年のマタイを最後にこの習慣は途切れました。エマヌエルのハンブルク就任直後の1769年もマタイでしたので、受難曲サイクルはマタイで始まってマタイで終わったことになります。 マタイ受難曲も上のヨハネ受難曲と同じく基本部分は1769年に構築されており、あとはいろいろ手直しが加えられています。ただし1769年版マタイはベルリンからの引越の前に準備が始められていて、ハンブルクの事情を正確に把握していない状況で完成したため規模が長すぎて、あとで切り詰められたり自由詩の部分だけ取り出して受難オラトリオに改作されたりしています。 使われた聖句はテレマンと同じマタイ第26章36節〜27章50節で、父の作品より少し切り詰められています。エヴァンゲリストの「再び大声で叫び、息を引き取られた」のレシタティーヴォの直後は3分に満たないホモフォニックな合唱曲が続き、その次の1分ちょっとの4声の受難コラール(ゲルハルト/ハスラーの「血潮したたる」の第4節)で曲が終わってしまいます。コアに絞ったといえばそうですがいかにも効率重視で物語としての含みはほとんど抜け落ちてしまった感じです。これはハンブルクの上演事情に合わせるために新規作曲時点からその状態で、それでも長すぎるとなったようです。 マタイはヨハネに比べると自作の割合が高く、全部で50曲ほどあるうち20曲以上が新作されました。また結構父の作品からも借用しています。特にトゥルバに多く、「確かにお前もあの連中の仲間だ」「十字架につけろ」「神殿を壊して三日で建てる者よ」「他人は救ったのに,自分は救えない」「エリヤを呼んでいる」など、新作されたレシタティーヴォに続いてゼバスティアンで聞き慣れた(歌い慣れた)群衆の言葉がほぼそのまま(実はかなり編曲の手が入っているのですが)で現れてきます。コラールも父の4声コラール(受難曲からの直接の引用でなく別途まとめられたコラール集からの引用もあり)がいくつか聞こえます。 バッハ父子競作のような風情ですが、やはり作風の違いは際立っており、特に父の曲が頭に入っている人にとっては驚きというか、人によっては違和感もありでしょう。エマヌエル作のトゥルバは「言い当ててみよ」「バラバを!」などですが、これが何となく明るいというか素直というか、アリアも同様ですが人類の重大事が目前で展開されているという感じがしません。こちらのマタイは4声なので、エマヌエルは父の8声の曲をうまく4声に減らして編曲していますが、父の作のうち掛け合いの比率が高かったり和声でどうしてもここが欲しい等の事情で4声にできなかった曲だけを新作したのではないかと想像します。 他の2曲(マルコ、ルカ)も似たようなパスティッチョ・改作で、エマヌエルの受難曲は全部で21曲というより4曲とそのバリエーションと呼んでも良いかもしれません。 演奏そのものはやはり上と同じで熱演というか気迫のこもったよい演奏です。ただその気迫が、父のトゥルバと次男のアリアと、というふうにつながると、緊張の力点が違うのか若干のちぐはぐ感は否めません。話の種としてはまだマニアックで非常に面白く、これも聞き慣れるとそのうち良い感じになるのかも、とも思います。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

Carus 83.261 Carus 83.261<収録曲> Gottfried August Homilius/Johannespassion HoWV 1.4 バッハの弟子ホミリウスによるヨハネ受難曲です。ゴットフリート・アウグスト・ホミリウス(1714〜85)は、ドレスデン近郊のローゼンタールに生まれ、8歳で早く父を亡くした後ドレスデンの聖アン教会附属学校に通いオルガンを習得して、師であったJ.G.シュテープナーの代理を務めるほどになりました。1734年には最初の作品を発表していますが、翌35年にライプツィヒ大学法学部に進学し、そこでバッハに作曲と鍵盤音楽演奏を師事しています。1742年にドレスデン聖母教会のオルガニストに就任しますが、このオルガンは1736年に名工ジルバーマンが建造したもので、ちょうど宮廷作曲家の称号を得たばかりのバッハが訪れて試奏しています。 1755年には同地の十字架教会カントル兼附属学校教師となり、亡くなるまでその地位にありました。また聖母教会・ゾフィー教会の音楽監督も兼任してドレスデンの教会音楽の中心人物として活躍し、十字架教会の合唱団の水準を飛躍的に向上させて、さらには18世紀後半のドイツ教会音楽の最重要人物の一人といわれるほどになりました。本拠地の十字架教会はホミリウスの就任当時は15世紀末に建てられた等高式でしたが、七年戦争の最中の1760年にプロイセンの砲撃で塔を残して破壊されてしまい、実際の活動は聖母教会を中心にしていたそうです。教会は1764年には再建が始まりましたが翌65年には残っていた塔も倒壊するなどで難航し、新しい教会が奉献されたのはホミリウス没後の1792年、建物が最終的に完成するのは1800年でした。 作品は基本的に教会用で、オルガン曲、60曲のモテット、200曲のカンタータ、受難曲やマニフィカトなどを残しています。作風はバッハの直弟子とはいうもののシンプルでホモフォニックに進行するものが多く、対位法を駆使したフーガなどはまず出てきません。前古典派に近いというか、和声もバッハが用いたような強烈な不協和音は受難曲においても使用が控えられ、バッハに見られる苦悩の表現はほとんど感じられません。その分わかりやすく、ソロでは多感様式も取り入れたメロディ運びなども見せるので人気はありました。 ホミリウスの受難曲は当初マタイによるものしか知られていませんでしたが、近年新発見が相次ぎ、結局4福音書によるものが全部揃いました。このヨハネ受難曲も2007年リリースですが世界初録音となります。いつ作られたのかなど詳細は解説にはありませんでした。冒頭合唱はバッハのような大規模で複雑なものではなく簡素な4声体のコラール(バッハのヨハネ受難曲第3曲で使われているのと同じJ.ヘルマンの作)で始まり、音楽がつけられている福音書の部分はバッハと同じで第2曲レシタティーヴォも聞き慣れたキドロンの川の場面から始まります。トゥルバの合唱の使い方もバッハと同じで、少なくとも聖書の部分はバッハを歌ったことがあれば問題なく追えそうです。全体の曲調がやや明るく全体がホモフォニックに作られていて、難しい音程や跳躍も無く合唱は歌いやすそうです。ただしその中でも緊迫した場面はちゃんとそのような音楽がつけられていて、特にレシタティーヴォはバッハと似た雰囲気があります。解説によるとヨハネ福音書は特に神の栄光に結びつく記述が多いので深刻な作りは避けたのだろうとのこと。合唱は、他には単純な4声コラールを担当します。エマヌエル・バッハは、1774年を皮切りに何回か自分のパスティッチョ受難曲にこのヨハネからの曲を借用しています。 演奏は、ホミリウスゆかりのドレスデン十字架教会カントルであるロデリッヒ・クライレの指揮、同じく十字架合唱団とドレスデン・バロックオーケストラです。自分達の過去の大恩人を尊重しているのが伝わってきて良い感じです。大事に歌っているのですが臆病な演奏ではなく、緊迫感のある場面(イエスの捕縛、ピラトとの問答など)ではちゃんと物語を前に進めていきます。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

Carus 83.260 Carus 83.260<収録曲> Gottfried August Homilius/Markuspassion HoWV 1.10 ホミリウスのマルコ受難曲です。こちらも世界初録音で、上のヨハネの7年後の2013年、ホミリウスの新録音を次々に出しているCarusからのリリースです。よく見ると上と連番で後から出たこちらの方が一つ若いので、最初から計画されていたのだろうと思います。 この作品は、献辞付きでプロイセンのフリードリヒ大王の妹アンナ・アマーリア(大王の妹フィリッピーネ・シャルロッテの娘もアンナ・アマーリアですが別人。ヴァイマルにゲーテやシラーを招聘したのはこちらの方)に捧げられ、1765年かその少し前にベルリンで演奏されたことが確かめられています。ベルリンでは当時すでにグラウンの「イエスの死」が大人気だったのですが、その頃ベルリンの大王の宮廷にいたエマヌエル・バッハはこの曲のコピーを持ってハンブルクに赴任し、自分でも演奏したりパスティッチョ受難曲に使ったりしました。ホミリウスの本拠地ドレスデンにはこの曲は残っていなくて、ベルリンへの献呈譜とハンブルクの演奏譜で今に伝わっています。献呈といっても、時期から言うとプロイセンとの七年戦争が終わったばかりで、相手はついこの間までの敵国、しかも自分の勤め先である十字架教会を破壊した張本人の妹とあっては、単純に好意からというわけでも無く複雑な背景や思惑があったのではと想像します。 作品の作りは上のヨハネ受難曲と共通していて、聖書の記事による地の文で物語を進め、そこにアリアとコラールが挿入される伝統的なオラトリオ受難曲のスタイルです。曲調はバッハよりは明るく、こちらにも複雑なフーガや強烈な不協和音は出てこないのですが、上のヨハネよりはもう少し前に作られたようで、トゥルバの合唱曲はやや手が込んでいてバッハ/バロック風です。例えば「十字架につけろ」の合唱などイエスを磔刑に追い込み緊張感を高めていく書法がおもしろいです。ホミリウスの他の受難曲は第1曲に簡素で短い4声コラールが置かれることが多いですが、この曲の最初だけはソプラノが長い音価で歌うコラール旋律に下声部が対位法的に絡む少し規模の大きなコラール・ファンタジーが置かれています。 スイスの指揮者・教育者・歌手のフリッツ・ネフの指揮で、ネフがバーゼル・スコラ・カントールムで教鞭を執っていたときに自らが1978年に立ち上げたバーゼル・マドリガリステン(ヴォーカル・アンサンブル)と、名前はイタリア風ですがドイツのオリジナル楽器オケのラルパ・フェスタンテによる、上のクライレの演奏と比べると少しメリハリの効いた劇的な演奏です。 |

このページの最初に戻る

このページの最初に戻る