受難曲(6) 音で聴く受難曲の歴史その2 ブロッケス受難曲

![]()

受難曲(6) 音で聴く受難曲の歴史その2 ブロッケス受難曲

| ヨハネ受難曲の歌詞構造|ヨハネ受難曲 CD紹介 ヨハネ受難曲の歌詞構造|ヨハネ受難曲 CD紹介 | | |

| 聖句を用いない受難オラトリオという新しい動きの中心地は、自由な気風に満ち新しいものに敏感なハンザ都市ハンブルクでした。当地ではすでに17世紀後半から宮廷によらない市民のためのオペラ劇場を持ち、音楽の分野でもラインハルト・カイザー(1674〜1739)やクリストフ・グラウプナー(1683〜1760)など既に名声を確立した音楽家が活躍し、オペラに台本を提供する作家もクリスティアン・ハインリヒ・ポステル(1658〜1705)やクリスティアン・フリードリヒ・フーノルト(1681〜1721)など当代一流の人材が揃っていました。 受難オラトリオの最初の試みはまずフーノルトから始まりました。1704年に発表された「血にまみれて死にゆくイエス」では、物語が聖書の記述によらず、役の割り付けからも福音史家を外してしまう画期的なものでした。物語は、新たに加わった「シオンの娘」をはじめとする各登場人物が自分で進めてゆく形を採り、それぞれのキャラクターの位置づけは伝統的な受難曲よりも大きくなって、ドラマ的な要素が大きくなります。この台本には翌1705年カイザーによって早速音楽がつけられ、定期的に上演されるなど人気を博しましたが、他の著名作曲家が取り上げた様子はなくそれ以上は広がりませんでした。 そのすぐ後に出てきたのが、受難オラトリオ台本の決定版となったバルトルト・ハインリヒ・ブロッケス(1680〜1747)のものです。ブロッケスは地元ハンブルクに生まれ、ヨハネウム・ギムナジウムからハレ大学に進学して法律を学びましたが、結局は文筆の道を選び1705年に最初の詩集を出版します。その後1712年に発表したのが「世の罪のために責め苦を負い、死にゆくイエス」であり、起伏の激しいドラマチックな内容はすぐに大変な人気となってカイザーやテレマン、ヘンデル、マッテゾンなど当時の著名な作曲家が何人も曲をつけています。その後もしばらく人気は衰えず、曲だけでなく台本もわずか10年で30版を重ねるベストセラーとなりました。 この台本では、フーノルトが除外した福音史家の役割を語り手として復活させ(ただし言葉は聖句によらず新作による韻文)、信徒の代表として新たに「信じる魂」を加え、「シオンの娘」と一緒に重要な役割を担います。ストーリー概要は最後の晩餐から裏切りと捕縛、宗教裁判、磔刑とイエスの死、天変地異とそれを受けた確信と感謝という、大枠では受難記事に沿ったもので、歌詞の繰り返しや曲の区切りなどの作り方にもよりますが曲数ではざっと100曲(最初に紹介するカイザーのCDでは2枚組で97曲)になります。 ブロッケスは、作品の中に個人的・劇的な要素を取り入れ、自然の美しさを詩に読み込む手法もドイツ語圏で初めて手掛けてクロプシュトックへの道を拓いたといわれています。1745年に、ブロッケスはスコットランドの詩人ジェイムズ・トムソンの「四季」(1730年)をドイツ語に翻訳しました。自然の移り変わりを賞賛するトムソンの詩は本国ではゲインズバラやターナーの風景画にも影響を与え、ドイツ語圏ではこれに触発されたフリードリヒ・ヴィルヘルム・ツァハリエの詩(一年でなく一日の時の移り変わりを描写したもの)にテレマンが作曲したり、ヴァン・スヴィーテン男爵がハイドンに提供したオラトリオ「四季」の台本の下敷きにもなっています。 バッハのヨハネ受難曲にも、ブロッケスの受難曲台本から引用した歌詞を用いる自由詩楽曲が多く含まれています。具体的には第7曲、第19曲、第20曲、第24曲、第32曲、第34曲、第35曲、第39曲と、自由詩による全12曲のうち8曲を占めています。ただし歌詞のところでも触れた通り台本をそのまま使ったのではなく、保守的なライプツィヒでも受け入れられるように一部変更が加えられていて、例えば第20曲で歌われるイエスの背中の鞭打ちの傷を虹と天国の見る喩えも、原詩にある「深くえぐられた」とか「みみず腫れ」のような傷の具体的な描写はバッハでは省かれています。また、シオンの娘のソロと信じる魂の合唱の掛け合いで「急げ、悩める魂よ」と歌うアリアは、ヨハネ受難曲の第24曲にもわずかな語句の入れ替えだけでほぼそのまま取り入れられ、「急げ」というソロの呼びかけと合唱による「どこへ」の問い、これに対するソロの答え「ゴルゴタへ」という対話で緊迫感を盛り上げています。(バッハでは役割は書かれておらず、ソロがバスに変更されているという違いはあります) バッハは晩年ヘンデルのブロッケス受難曲のスコアを筆写しており、ライプツィヒで演奏した可能性が高いといわれていますが、ヨハネ受難曲を作曲する時点でブロッケスの台本にどのように触れたのかはまだよくわかっていないそうです。ヘンデルの作品は1710年代の後半(1716年頃?)に作曲されたといわれており、1719年受難節のハンブルクでの初演時にはカイザー、テレマン、マッテゾンの作品と並んで競作の形で演奏されており、翌年にもヘンデルとテレマンの作品が再演された記録があるので、1720年11月に就職活動の一環でハンブルクを訪れたバッハがブロッケスの台本を知る機会は十分あったことでしょう。 ブロッケスの台本に作曲した著名作曲家の作品は、ありがたいことにかなり録音されていて実際に聞くことができます。同じ台本からどんな具合に音になっていくのか、ここで紹介していきたいと思います。収録曲は基本的にブロッケス受難曲だけなので省略します。  RAMÉE RAM1303 RAMÉE RAM1303ブロッケスの台本に最初に音楽をつけたのは、同じハンブルクで活躍していたラインハルト・カイザーです。この台本が発表された1712年はカイザーの全盛期で、同じ年に早速作曲されています。オペラハウスで市民向けの音楽活動の最前線にいたカイザーは、フーノルトの新しい台本にもすぐ曲をつけるなど流行の先端にいたのでしょう。ブロッケスもカイザーの音楽を念頭に置いていたらしく、この作品の初演はおそらくブロッケスの私邸であったであろうとのこと。編成も最初は室内オーケストラ用の小規模なものでしたが、その後の再演時の改訂で規模が拡大されています。 カイザーは生涯で60曲以上の三幕もののオペラをハンブルクのために書いたとされていますが、実際に残っているのは17曲ほどで、創作の全体を把握するのは難しそうです。オペラハウスの職を辞した後しばらくヴァイセンフェルスやコペンハーゲンなどにいて、デンマーク王室礼拝堂の楽長職も得ています。このCDに使われた譜面も1722年の日付のあるコペンハーゲン大学図書館版と1727年の日付のあるゾンダースハウゼンの宮廷図書館版がベースになっています。なおカイザーは最後はハンブルクに戻ってきて生涯を終えています。 短い器楽の前奏に続いて冒頭合唱が始まりますが、この曲の前半部の歌詞がバッハのヨハネ受難曲の第7曲のアリアに取り入れられています。「私を罪の縄目から解き放つために、彼は傷を受ける」という内容で、「悪徳の膿瘍」というどぎつい表現は(単語は少し変わりますが)バッハも使っていて、受難の大きな目的を述べているところです。曲は、カンタータ131番の第1曲に雰囲気がよく似ていて、下降しながら音がぶつかって不協和音となる書法で書かれています。 オペラで人気を博しているだけあって、たくさんあるアリアはどれも美しいメロディに洒落た伴奏で作られいます。第56曲のソプラノのアリア(バッハでは第20曲テノールのアリア)ではむしろ楽しげに歌っていて、歌詞を見ずに聞いていると「血に染まった背中に虹が見える」などと書かれているようには聞こえません。第69曲(バッハでは第24曲、バスのアリアと合唱)も、長調で明るく歌われ「刑場に急げ」という感じではありませんでした。 全体として美しく、バッハの初期カンタータの名作を聴いているような感じでした。現代の感覚では歌詞と音楽のギャップに違和感を覚えますが、何事も大袈裟に表現するバロックの人たちには特に問題にならなかったのかも知れません。ピーテル・ファン・ヘイヘン指揮、ヴォクス・ルミニス(声楽)とレ・ムファッティ(器楽)という日本での知名度は高くない組み合わせですが、絶妙なアンサンブルでヨーロッパの層の厚さを感じさせる名演です。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

harmonia mundi HMC 902013.14 harmonia mundi HMC 902013.14上のカイザーに続いて1716年に書かれた、テレマンの作品です。テレマンはこの頃まだフランクフルト市音楽監督・主要教会の楽長を務めており、初演は市の貧民や孤児への慈善演奏会の形で1716年4月の受難節に行われました。大変な盛況で、会場も慈善会館からもっと大きな教会に急遽変更されたようです。編成も大きく、声楽(合唱)は最大でSSSAATTBBB、楽器は弦楽と通奏低音の他にトラヴェルソ2本、リコーダー3本、オーボエ2本、トランペット2本、ホルン2本、他にヴィオラ・ダモーレや3本のヴィオレット(謎の楽器)などバッハよりかなり大規模で祝祭的であり、市の音楽家だけでは足りずにダルムシュタットなど近くの街からも応援を呼び、歌手も各地からスターが呼び集められました。この曲は改訂されながら地元フランクフルトやテレマンが後日移籍するハンブルクで何度も演奏されていますが、完全な形での再演は難しかったようです。 テレマンはすでにオペラで名を上げていましたが、この作品は初めての受難作品で、ハンブルクに移ってからの毎年の受難曲上演につながる重要なステップでした。1721年にハンブルク市音楽監督兼ヨハネウム・ギムナジウムのカントルとして招かれ、翌1722年から亡くなる1767年まで(最後は、67年に用意してあった曲を翌68年に孫のゲオルク・ミヒャエル・テレマンが指揮)の45年間に40曲を超える受難曲を書き、うち半数が今に伝わっています。これらは聖句に基づくオラトリオ受難曲ですが、ブロッケス受難曲に始まる受難オラトリオも生涯に6曲残しています。 さすがに当時一番人気の作曲家の作品だけあって、メロディも美しく印象深く、対位法も見事です。一言で言うと「かっこいい」作品。かなり大規模に作ってあり、CDのインデックスによると117曲の2枚組です。ただ曲のトーンがバッハに比べるとやや(かなり?)明るいのは、本人のキャラクターのせいでしょうか。作品の性質上短調の曲も多く、言葉の意味に即した音楽付けがなされているのですが、使われている不協和音や半音階書法も苦悩や悲愴さといいうよりはギャラントな表情つけに寄っているように思えます。 バッハの第24曲「急げ、悩める魂よ」も、テレマンでは第84曲でそのまま出てきて、バッハよりもさらに快速テンポで急がされるのですが、「ただならぬことが起きている、急いで行って刮目せよ」というよりは「早く行かないと売り切れちゃうよ」というような。バッハでは頭に16分休符を置いてシンコペーションやヘミオラでたたみかける「どこへ(Wohin)」も、テレマンではそれほどの緊迫感はありません。バッハの第39曲「憩え安らかに」は穏やかに悲しみを昇華させる弔いの音楽ですが、テレマンでは全てが成就した後の大団円の音楽であり、シオンの娘(ソプラノ)のコロラトゥーラとしてずっと明るく長調で作られています。「天国を開き、地獄を閉ざす」のくだりも、「アレはもう閉まっちゃいました、良かったですね〜」という感じで歌われます。 現代のバッハ贔屓の視点からするとつい辛口コメントになってしまいますが、基本は言葉に忠実ながらどぎつさを押さえたシンプルな、しかしちょっと気の利いた一ひねりが加わった作品で、当時の趣味を超えた表現を駆使するバッハに比べて市民の人気が高かったのも理解できます。今の耳には悪趣味なブロッケスの表現もテレマンにかかると柔らかくきれいにくるんでくれる感じがします。演奏はルネ・ヤーコプス指揮のRIAS室内合唱団とベルリン古楽アカデミーで、テレマンのお洒落なところを余裕で表現しています。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

Academy of Ancient Music AAM007 Academy of Ancient Music AAM007テレマンとほぼ同じ時期に書かれたといわれる、ヘンデルの作品(HWV48)です。1716年の秋には完成し、「ハンブルクのマッテゾンに譜面を送った」とヘンデル自身が述べていますが、初演は少し遅れて1719年4月の受難シーズンにハンブルク大聖堂の大食堂で行われました。ハンブルクではほぼ同じタイミングでカイザー、テレマン、マッテゾンの作品も上演されており、この時期にこの街を訪れた人は当代の人気作曲家の競作を堪能できたのではないかと思います。 この頃のヘンデルは、ハンブルク時代〜イタリア時代を経て1710年にハノーファーの宮廷楽長の肩書きを得るものの、その後すぐにロンドンに渡り、オペラ「リナルド」の成功でイギリス楽壇に華々しくデビューを飾っています。その後のアン王女の崩御とハノーファー選帝侯のイギリス国王就任のドタバタも無事クリアして、カーナヴォン伯爵ジェイムズ・ブリッジズ(すぐ後にシャンドス公爵となる)の宮廷があるロンドン近郊のキャノンズに奉職していました。 ブロッケスがハレ大学に在籍していたのは1700年から1702年で、学友たちとコレギウム・ムジクムを結成して毎週演奏会を開いていました。ヘンデルがハレ大学に入学したのが1702年の初めで、おそらくこの頃にブロッケスと音楽活動をともにした可能性が高く、その後のヘンデルのハンブルク行きにもブロッケスが大きな影響を与えたであろうともいわれています。 学友の詩に曲をつけたヘンデルの作品は、この盤による番号付けでは105曲を数える大規模なものです。さすがに後の時代に書かれる英語のオラトリオに比べると少し生硬なところがあるものの、旋律の運びや対位法はすでに天才の風格を見せています。曲調はテレマンに比べると悲痛さに少し寄っていて、美しさやギャラントな表現より言葉の内容により近い音楽の運びになっています。 最初に紹介するのはリチャード・エガー率いるThe Academy of Ancient Music(AAM)の演奏で、日本語ではエンシェント室内管弦楽団と訳されていますが今一つしっくり来ないのでAAMと呼びます。周到な準備を経て、初演から300年となる2019年の聖金曜日にブロッケス受難曲の演奏会を開き、さらに録音セッションを持ってこの盤ができあがりました。まず、立派なボックスと200ページを超えるハードカバーの解説書に驚きます。声楽曲の解説は、英語・ドイツ語・フランス語・イタリア語などで解説と歌詞の対訳が入ったりするので分厚くなりがちなのですが、こちらは英語だけ(歌詞はドイツ語ですが原典の記述そのままと実際に歌われたものの現代表記を併記、あとは英語訳)でこのボリュームです。内容も、演奏者や曲目の解説や歌詞対訳だけでなく校訂者のレポートや上演に関する注記、「ロンドンのヘンデル」や「ハンブルク1719年」など当時の情勢や上演形態などの考察の論文が数編、自筆譜や写譜などソースの状況と演奏譜の作成、ブロッケスの歌詞を用いた受難曲の上演カレンダー(1712-1750)、他者の作品も含めた録音一覧と、かなり気合いの入った研究プロジェクトだったことがわかります。CDは3枚入っていますが、音楽は2枚に収められており3枚目には異稿やジェネンズによる英訳歌詞のバージョンが付録として収められています。 この演奏のベースとなったのは大英図書館にあるRM.19.d.3という写本で、その筆写者と想定されるイギリスの音楽家ウィリアム・バベルの活躍時期(1717-21年)から原典に最も近いと考えられたようです。このあたりの研究も解説書にきっちり書いてあります。 ジャケットの表紙や冊子の扉に掲載された絵は、ロンドンのアーティストであるEmma Safeによる作品で、AAMの演奏に同期してライブで制作されたとのこと。Emma Safe本人のサイトには曲の練習会場にキャンバスを持ち込んで制作する動画なども上がっており、演奏に触発されたインスタレーションということでした。 演奏そのものは、名手を揃えただけあってさすがに力強くハイレベルで、研究プロジェクトにありがちな辛気くささや無味乾燥なところはなく、むしろ「これをやりたかった」という熱気の感じられる演奏です。些細なことですが合唱・ソロとも少しビブラートが強めに聞こえるのが若干気になるところです。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

Carus 83.428 Carus 83.428上と同じヘンデルのブロッケス受難曲ですが、こちらの演奏はバッハによる総譜を底本にしています。バッハは、ヨハネ受難曲の第1稿を作曲する時にすでにブロッケスの詩を引用していますが、晩年になってからヘンデルのこの作品を自分の手で総譜に書き写しています。時期は1746年から47年頃といわれ、結局バッハの手では完結しなかったので、翌48年から49年に弟子のJ.N.バムラーの手によって完成されました。バムラーはヨハネ受難曲未完改訂稿の総譜も補筆し完成させるなど晩年のバッハを助け大変重要な役割を果たした弟子で、バッハの生涯で最後の副指揮(カントル補佐、第2合唱隊指揮など)も務めました。バッハ没後は現在のチェコに近いエルスターベルクのカントルとなりそこで生涯を終えています。 この時に筆写された総譜が実際に演奏されたかどうかまでは確定していませんが、最新の研究によると1749年の受難節に主要教会でなくゲヴァントハウスのコンサートでバッハ自身の指揮で上演された可能性があるとのこと。同じ受難節にはヨハネ受難曲の第4稿が演奏されているので、そうだとするとその頃は前にも増して大変な日々を送っていたのかも知れません。 ラインハルト・カイザーの作とされるマルコ受難曲も、バッハは何回か演奏しています。1747年頃のマルコ再演の際に、ヘンデルのブロッケス受難曲のアリアをカイザーのものと差し替えて演奏しており、ちょうど自分で筆写していた時期でもありすぐに使ってみたかったのでしょう。 詳細に比較できていませんが、写譜に際しては大きく手を入れるということはなかったようです。ただし、最初の合唱曲だけは歌詞が「Mich von Stricke meiner Sünden zu entbinden(私を罪の縄目から救うために)」から「Kommet, ihr verworfnen Sünder(来たれ、汝うち捨てられた罪人よ)」に変更されています(音楽は同じ)。変更の理由や出典は明らかになっていませんが、受難による救済の意義をより明確に表現しています。 演奏はペーター・ノイマン指揮のケルン室内合唱団とコレギウム・カルトゥシアヌムで、上のAAMと比べて全体としてはほぼ同規模ながら声楽はこちらの方が人数が多く、器楽はAAMの方が少し多いです。どちらも良い演奏ですが、こちらは全曲に渡ってテンポが少し速めで軽やかな演奏になっています。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

Cavalli records CCD401 Cavalli records CCD4011719年の受難節に、カイザー、ヘンデル、テレマンの3人の作品と競演の形でハンブルクで演奏された、マッテゾンのブロッケス受難曲です。ヨハン・マッテゾン(1681〜1764)は、作曲家というよりは音楽理論家として知られていますが、得意の英語を活用して英国領事の秘書を務めたり、イギリスに渡り外交官としても活躍しています。ちなみに奥方も英国人とのこと。少年の頃からボーイソプラノ歌手としてデビューし音楽の道を歩み、オペラやオラトリオ、カンタータも作曲していましたが、1710年代には著述業に軸足を移していきます。「完全なる楽長」や「凱旋門の基礎」、「音楽批評」といった音楽関係の書物を何冊も上梓し、同時代の貴重な記録となっています。バッハに対しても何度も言及し、鍵盤音楽の演奏家や対位法の大家としては高く評価していました。 ヘンデルとは特に親しく、ハノーファーからやってきた若きヘンデルをいろいろ名士に紹介したりして手助けしています。一度は決闘に至るほど関係がこじれますが、すぐに和解してその後は終生の親友として過ごしました。 ブロッケス受難曲を完成させる1年前の1718年に、ハンブルク市の「諸教会音楽監督」に就任します。この役職については調べても細かいことはよくわかりませんでしたが、市の音楽監督配下のポジションと思われます。「大聖堂のカントル」と書かれることもありますが、ハンブルクのページで書いた通りカトリックの教会組織としての大聖堂は宗教改革後には機能していないので、まだ健在であった教会の施設を活動に使っていたのではないかと思います。上に書いた通りヘンデルのブロッケス受難曲は大聖堂で初演されています。 マッテゾンの作品は全101曲、CD3枚組の大作になっています。解説によると弦楽合奏の他にブロックフレーテ3本、トラヴェルソ、ミュゼット、チェンバロ2台にカリヨンという編成です。カリヨンやブロックフレーテのかわいらしい響きも手伝ってか全体を通して軽やかで明るい曲想で、合唱曲はどれも短くホモフォニックで複雑な対位法も使われておらずバッハやヘンデルに現れる合唱フーガなどはほとんど出てきません。アリアやレシタティーヴォも聞きやすく作られていて当時のオペラのようで、あまり受難曲を聴いているという感じがしません。バロックというよりは前古典派とかグルックのオペラでも聞いているかのような錯覚を覚えます。演奏時間も、100曲もあるのに4分を超えるものは冒頭合唱を含めてわずか3曲で、曲が次々に移り変わって目先が変わり、当時の一般の聴衆には受けがよかったでしょう。 バッハが引用している同じ歌詞も、内容はむしろどぎついにもかかわらず印象としてはずっと優しく柔らかく聞こえます。第24曲の「どこへ」「ゴルゴタへ」の掛け合いも、歌詞を知らずに聴くと「今度の遠足どこに行こうか」の相談と言っても良いくらいです。 演奏は、マリー・テレーズ・ブラント指揮モテッテンコーア・シュパイアーです。ブラントはライン地方のベンドルフに生まれマインツで学んだ女流合唱指揮者・オルガニストで、1986年に同合唱団を設立し、2018年末まで約30年指導者として活躍しました。合唱団は、団員だったピアニストのシュテファン・ラーンが引き継いでシュパイアーで活動を続けています。受難をテーマにした音楽そのものはバッハと比較してしまうと分が悪いですが、むしろマッテゾンの目指したところはそこであろう(ターゲットとなる聴衆の嗜好を正しく理解しニーズに応えるという、ビジネスの見本のような)と思い、むしろ本質をよく表現している優しい演奏です。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

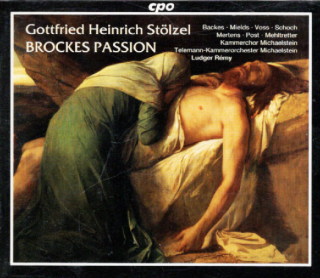

CPO 999 560-2 CPO 999 560-2シュテルツェルによるブロッケス受難曲です。ゴットフリート・ハインリヒ・シュテルツェル(1690〜1749)は、現在のチェコとの国境線になっているエルツ山地の麓のグリューンシュテッテルという街に生まれ、1707年からライプツィヒ大学で神学を学ぶ傍らコレギウム・ムジクムでメルヒオール・ホフマンについて最初は写譜を担当し後にはオルガンや作曲を学んでいます。1713年にドイツ南部の宮廷をいくつか訪ねながらイタリアに赴き、ヴェネツィア・フィレンツェ・ローマと歴訪してヴィヴァルディやスカルラッティ、マルチェッロ、ボノンチーニ、また、同じくドイツ地域からやってきていたハイニヒェンなどと親交を結びました。ドイツ地域に戻った後はプラハやバイロイト、ゲーラなどで働きますが1719年にはゴータ宮廷に楽長の職を得て、その後亡くなるまでずっとその地位に留まりました。1739年には、ミッツラーが設立した音楽科学協会にテレマンに続いて入会しています。 作風は、イタリアの影響を受けた明るいもので、特に複数の声部が同時にまたは交互に歌うレシタティーヴォや、オペラの定番ダ・カーポアリアを好みました。当時は珍しくなかった大変な多作家で、オペラや祝祭音楽、王侯貴族や賓客のための室内楽、また礼拝音楽としてミサやモテットやオラトリオを書き、特にカンタータは12年分の年巻を作っていたそうですが、残念ながらその大部分は散逸してしまって後代に伝わっていません。 この受難曲は、当時楽長をしていたゴータにて1725年に作曲され、宮廷のあったフリーデンシュタイン宮殿でその年の聖金曜日に演奏されたものです。本拠地だったはずのゴータ宮廷ではこの作品も伝承されず、後年ゾンダースハウゼンの宮廷劇場での上演のために送ったコピーが運良く生き残りました。そこで使われた楽譜は上演後オルガンの後ろの棚にしまい込まれて忘れられ、後代のオルガニストとバッハ伝記作家のシュピッタの二人によって偶然発見されたのは作曲から150年近く経った1860年のことです。 このCDの区分では全4部で62曲、演奏時間2時間の大作です。ヘンデルやテレマンに比べ曲数が少なく見えますが、この盤では組となるレシタティーヴォとアリア、福音史家と合唱(トゥルバ)などを一つに数えたりしているためで、ブロッケスの台本に指定のない受難コラールが追加されているため実際にはかなりの曲数になります。 明るい作風とはいうものの受難曲ではさすがに苦悩や悲しみを表す曲も多く入っていて、全体ではテレマンやマッテゾンよりも暗く沈んだ曲調になっています。冒頭もシンフォニアはなく女声がピアノで静かに歌い始めます。バッハほどの緊迫感はさすがになく、「どこへ」「ゴルゴタへ」の掛け合いもどこか割り切った明るさがあります。レシタティーヴォは何となく前古典派のオペラのようです。 ルドガー・レミイ指揮、ミヒャエルシュタイン室内合唱団、ミヒャエルシュタイン=テレマン室内管弦楽団の演奏です。編成も少し小さめで、ソロも響きが高く透明な感じで歌う人が多く全体も軽やかに進行します。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

Naxos 8.570326 Naxos 8.570326ヨハン・フリードリヒ・ファッシュによる作品です。ファッシュについては先にルター派ミサ曲CD紹介のページに書いたので略歴などはそちらもお読みください。この曲の作曲時期については、1717年から19年の間にグライツの教会音楽家として作った、1722〜23年ツェルプストの宮廷楽長就任直後に作った、また1730年頃の作品とするなど諸説あり確定していません。このCDの解説では自伝にある「宮廷楽長になって最初の年に力強い受難曲(eine starke Passion)を作曲した」という記述をこの作品と解釈して1722〜23年を採っています。ただしファッシュはヨハネやルカに基づく受難曲も書いているので、本当にこの曲を指しているのかまではわかりませんでした。ヨハネ受難曲は全7部59曲あるので、ここで述べているのはそちらかも知れません。 曲の構成は、これまで紹介したものと違ってかなり簡略化と入れ替えが行われています。上のヘンデルの作品だと全105曲、CD2枚一杯に入っているのですが、ファッシュは全体で30曲、演奏時間もCD1枚では余裕の47分で、20分かかる管弦楽組曲(序曲)とカップリングしています。 ヘンデルにはあった受難曲の導入シンフォニアは省略され、ヘンデルの第2曲がファッシュの1曲(以降H2>F1と略記します)、その後H3>F2、H5>F3、H6>F4、H8>F5と、ヘンデルの第4曲と第7曲(ともにイエスのアリオーソ)がカットされています。それでも前半はだいたいはブロッケスの原作通りに進んでいくのですが、イエスの捕縛のところ、H19>F12曲の後にコラールが挿入され13曲で第1部が終わって、第2部の冒頭がブロッケスにないコラール、その次がH32>F15で、ヘンデルでは10曲以上続くアリア・レシタティーヴォ・合唱がカットされ、ユダの接吻など緊迫の場面が抜け落ちています。続く第16曲に1分半の短い合唱が入って、その次はH45>F17曲でここでも10曲以上カットされています。ここに書かれていたのはペトロの否認の場面で、バッハはヨハネ受難曲に他の福音書から借りてきても盛り上げたところ。さらにH51>F20のあとに1分ほどの軽やかなテノールのアリアがあり、その次の第22曲はヘンデルだと第79曲と一気に20曲近いカットがあり、ここではピラトとイエスや群衆との対話や暴動寸前の場面、「この人でなく、バラバを」とか「十字架につけろ」などの実際のやりとりがばっさりなくなってしまいました。 細かく書きましたが、ざっくり言うと登場人物同士で物語を進める、オラトリオ受難曲でいう聖句に基づく部分が縮められる傾向にあります。短縮されたところは、1分程度に総括され経過報告されて終わりで、第三者的なというか距離を置いた語りになっています。特にヨハネ福音書で顕著な、イエスがピラトとの会話の中で自分について説明し、栄光を明らかにしていくステップがありません。 歌詞やストーリーを気にせず音楽だけ聞くとよくできていて、メロディは綺麗だしハーモニーはお洒落で、オブリガートの使い方もうまく、聞いていて落ち着くというか安心するというか、一言で言ってしまうと「いい曲」なのです。でもこれで受難の礼拝はできないだろうなとも思え、実際にどこでどんな用途で演奏されたのだろうという疑問もわきます。あるいは、当時の聴衆も実は歌詞なんか聞いてなかったのではないか、とも考えてしまいます。 ファッシュの作品では、ブロッケスの詞には指定されていない、バッハでもよく使われるおなじみの受難コラールが何曲か追加されていて、受難の話をしているのはそれでわかると言えばわかります。 スコラ・カントールム・ブダペスティエンシスによる合唱とカペッラ・サヴァリア・バロックオーケストラによる演奏。指揮は女流指揮者・音楽学者のマリー=テレイ・スミスで、ハンガリー生まれでブダペストのフランツ・リスト音楽院で学び、コダーイにも教わっているとのこと。他にもCDをリリースしており国際的に活躍しています。バッハ寄りの受難の視点からは作品自体への疑問が多いですが、演奏そのものは上記の通り魅力的。エヴァンゲリストを初めとするソロや、オケも合唱も佳演です。 |

このページの最初に戻る

このページの最初に戻る