ライプツィヒ(5)

| Leipzig(4)| Leipzig(4)| |

| 私達バッハ好きにとってのライプツィヒは、一にも二にもまずバッハの街です。これまで紹介してきたように生涯の後半をここで過ごし、人類の宝となる音楽が数多く生み出された重要な場所です。 しかし、さすがにドイツの街、実は他にも有名な音楽家がここで過ごし、作品を残したり活動したりしています。宗教改革500年(2017年)で再訪した時に新しい観光ルートができていたので辿ってみました。 名前はLeipziger Notenspurといって、これまで紹介してきたトマス教会やバッハ博物館も含み、主に旧市街とその周辺の音楽関係の観光スポットをつないでいます。バッハ・アカデミーがライプツィヒへの第一回演奏旅行を準備している頃(2005/2006年)に検討が始まり、ルートの決定から案内板や音声システムの準備などを経て、2012年に正式スタートしています。当初はユネスコ世界遺産への登録も視野に入れていましたが、途中で方針が変わりヨーロッパ文化遺産への登録に切り替わったようです。 基本は徒歩で回れますが、ルート全体で5.3kmとそれなりに距離はあり、一カ所に時間を使う人は一日で回りきるのはつらいかもしれません。自転車があると便利かも。なお車はそもそも乗り入れできないところがあったり複雑怪奇な一方通行だったり停めるところがなかったりで、やめておいた方がいいです。 Notenは音符や楽譜や音楽の意味(複数)で、spurはスキーでいうシュプール、足跡とか軌跡とか軌道とかの訳があります。日本語版パンフレットには「ライプツィヒ音楽軌道」と訳されていました。訳としては間違っていませんがちょっと風情がないというか固いというか、まだ「音符の小道」とか「音楽の散歩道」くらいの方が柔らかくていいような気がします。日本語で軌道というと線路のように設置・固定されていたり、衛星軌道のように厳密な計算の上に成り立っていて外れると生きて還れないとか、変えるのが大変なイメージがあります。もっと気楽に、寄り道を楽しみながら自由に回りましょう。 まずドイツ語版パンフレットの地図を紹介します。  公式サイトもあります。そちらにアクセスして翻訳ツールなどを使うとわかりやすくて便利です。ルートの変更や内容の更新はこちらに出てくるはずなので、もし実際に訪れる際は最新の情報を確認してください。 Karte & Stationen der Notenspur 日本語版の旅行ガイドブックに載っていないところはそれらしい日本語訳もつけておきます。これまであまり詳しく触れていないところを中心に紹介します。

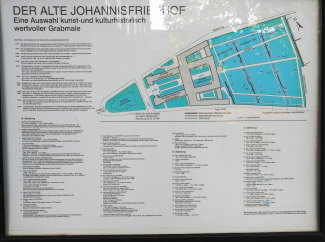

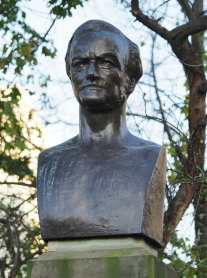

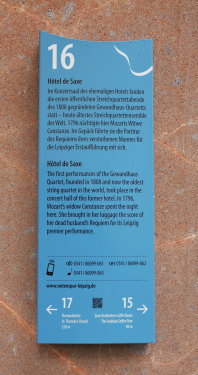

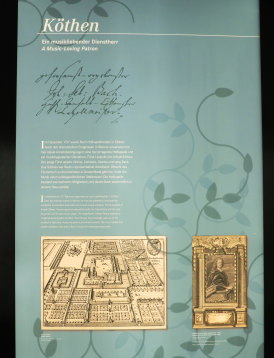

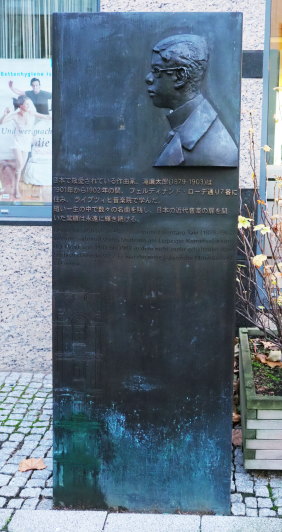

コース上の路面には、流れるような金属(ステンレス)の標識が埋め込まれ、辿っていけるようになっています。といっても必ず次の標識が見えているわけではなく、指している方向も厳密ではないので地図で確認しながら回ることになりますが、これが発見できると一応コースからは外れていないということがわかります。該当のスポットには青い標識やプレートが設置され、そこに書かれている電話番号にかけると解説や関係する音楽が聴けるというサービスもあります。 コース上の路面には、流れるような金属(ステンレス)の標識が埋め込まれ、辿っていけるようになっています。といっても必ず次の標識が見えているわけではなく、指している方向も厳密ではないので地図で確認しながら回ることになりますが、これが発見できると一応コースからは外れていないということがわかります。該当のスポットには青い標識やプレートが設置され、そこに書かれている電話番号にかけると解説や関係する音楽が聴けるというサービスもあります。 スタートは、ライプツィヒの誇るゲヴァントハウス管弦楽団の本拠地、新ゲヴァントハウスからです。何回もライプツィヒに来ておきながら、バッハ関連だとつい教会や小さなサロンの演奏会に行ってしまうため、実はまだここでコンサートを聴いたことがありません。いずれまた何かの機会に行くと思うので、楽しみはその時に。 スタートは、ライプツィヒの誇るゲヴァントハウス管弦楽団の本拠地、新ゲヴァントハウスからです。何回もライプツィヒに来ておきながら、バッハ関連だとつい教会や小さなサロンの演奏会に行ってしまうため、実はまだここでコンサートを聴いたことがありません。いずれまた何かの機会に行くと思うので、楽しみはその時に。コース上には初代ゲヴァントハウス跡地もあります。その後旧市街の外に二代目のゲヴァントハウスが建てられていますが、その建物は第二次大戦の空襲で焼け落ち、今の建物は1981年に建てられた三代目のものです。東ドイツ時代に新しく設計・建設されたホールとしては唯一のものだそうです。窓に大きく275周年とありますが、これは1743年の楽団結成から275年経った2018年の写真です。  そこから環状道路の外に出るとすぐに、メンデルスゾーンの家があります。最初の訪問は前のページに載せましたが、最近では人の動きを感知してテンポや音量が変わる、何となく指揮しているような気分になれる展示なども追加されています。試聴コーナーはタッチパネル付きの新しい機材が入り、アップデートされているようです。 そこから環状道路の外に出るとすぐに、メンデルスゾーンの家があります。最初の訪問は前のページに載せましたが、最近では人の動きを感知してテンポや音量が変わる、何となく指揮しているような気分になれる展示なども追加されています。試聴コーナーはタッチパネル付きの新しい機材が入り、アップデートされているようです。   さらにそこから1ブロックほど先に歩くと辿り着くのはグリーグ記念室のある建物で、もともとは音楽出版社ペータースの本部でした。ライプツィヒ音楽院で学んだノルウェイの作曲家エドヴァルド・グリーグ(1843〜1907)と当時のペータースのオーナーは親交があり、グリーグはここをよく訪れていたそうです。建物の1室が記念室となり、庭にはグリーグの像があります。 さらにそこから1ブロックほど先に歩くと辿り着くのはグリーグ記念室のある建物で、もともとは音楽出版社ペータースの本部でした。ライプツィヒ音楽院で学んだノルウェイの作曲家エドヴァルド・グリーグ(1843〜1907)と当時のペータースのオーナーは親交があり、グリーグはここをよく訪れていたそうです。建物の1室が記念室となり、庭にはグリーグの像があります。代表作ペール・ギュント組曲は1876年のパート譜を初め何回かペータース社から出版されていますが、第1組曲はここに滞在していた時に書かれたとのこと。  隣は旧ペータース音楽図書館。1894年に開館した、世界初の一般人も利用できる音楽専門図書館だったそうです。バッハ、メンデルスゾーン、シューマンなどライプツィヒゆかりの音楽家を初めとした自筆譜コレクションも貴重なもの。そのコレクションは現在ライプツィヒ市立図書館に引き継がれていて、こちらの建物の内部は非公開です。 隣は旧ペータース音楽図書館。1894年に開館した、世界初の一般人も利用できる音楽専門図書館だったそうです。バッハ、メンデルスゾーン、シューマンなどライプツィヒゆかりの音楽家を初めとした自筆譜コレクションも貴重なもの。そのコレクションは現在ライプツィヒ市立図書館に引き継がれていて、こちらの建物の内部は非公開です。 ライプツィヒ大学附属グラッシイ楽器博物館はヨーロッパでも有数の楽器コレクションがあり、私がライプツィヒに来たら必ず訪れるところです。すでに見慣れた展示もありますが、楽器などが時々入れ替わっていて、相変わらず時間を忘れてしまいます。 ライプツィヒ大学附属グラッシイ楽器博物館はヨーロッパでも有数の楽器コレクションがあり、私がライプツィヒに来たら必ず訪れるところです。すでに見慣れた展示もありますが、楽器などが時々入れ替わっていて、相変わらず時間を忘れてしまいます。展示品を紹介していくときりがないので、今回目にとまったクレージーなものを一つだけ(写真右下)。オルソトノフォニウム(Orthotonophonium)という鍵盤楽器で、ギリシャ語でortho=正しい、tono=音、ということで、ピアノではオクターブに12個あるキーがこの楽器では72個あり、すべての調において純正律で演奏できる(正確に言うと、すべての3度、4度、5度が純正音程で取れるキーの組み合わせがある)、というもの。写真ではわかりにくいですが、目立つ白鍵の間にほぼ同数の黒鍵があります。音域がわからなかったのですが、白鍵の間隔が狭く2列になっている部分がH-CとE-Fだとするとだいたい6オクターブ近く、400個程度のキーがありそうです。足元にはふいご用のペダルがあり、発音原理としてはリードオルガンです。  理屈としてはわかりますが、これが実際に演奏できる人がいるのだろうか、仮にできたとして意味があるのだろうかという疑問と、これだけのキーを正しく調律し続ける労力は途方もないであろうという想像が頭に浮かび、一般化しなかったのも当然という気がします。調律対象の絶対数は何千本もパイプがあるオルガンの方がずっと多いですが、オルガンではAはAで高さは一種類で、あとは音色が違うだけです。こちらはCisだけで871、889、907と書いてある(単位はヘルツでは合わないので、何かの比率か?)微妙に違う3種類で、しかもCisとDesは違うキーです。ちょっとでも狂うとそもそものコンセプトが成立しなくなります。 理屈としてはわかりますが、これが実際に演奏できる人がいるのだろうか、仮にできたとして意味があるのだろうかという疑問と、これだけのキーを正しく調律し続ける労力は途方もないであろうという想像が頭に浮かび、一般化しなかったのも当然という気がします。調律対象の絶対数は何千本もパイプがあるオルガンの方がずっと多いですが、オルガンではAはAで高さは一種類で、あとは音色が違うだけです。こちらはCisだけで871、889、907と書いてある(単位はヘルツでは合わないので、何かの比率か?)微妙に違う3種類で、しかもCisとDesは違うキーです。ちょっとでも狂うとそもそものコンセプトが成立しなくなります。とはいえこんな理屈をまがりなりにも動くものにして現物を作ってしまうのもドイツ人らしい、とも思います。製作はシュトゥットガルトのシートマイヤー(Schiedmayer)ピアノ工房で、1914年製と比較的新しいものです。シートマイヤー社は現在も同族経営で家業を続けており、チェレスタでは結構名の知られたメーカーだそうです。 博物館の名前に冠しているフランツ・ドミニク・グラッシイ(1801〜1880)はライプツィヒに生まれ同地で没した地元の実業家で、遺産を寄贈してライプツィヒの文化活動を支援しました。グラッシイの遺産は、この博物館の他にもゲヴァントハウスやバッハ記念碑の費用にも活用されています。 なお、グラッシイ博物館は、同じ敷地内に楽器博物館の他に「工芸美術館」「民族学博物館」の三つが同居する複合施設になっていて、そちらも見て回ろうとすると結局ここだけで一日がかり(それでも足りないかも)になります。   楽器博物館の裏手にある旧ヨハニス墓地は、最初に大バッハが葬られたところです。といっても実際のヨハニス教会の建物はかつて博物館の手前の三角形をした芝生の広場(ヨハニス広場:左の写真で一番左の水色の三角)にあり、グレーの部分は今の博物館ですがその後ろの水色の部分も含めて教会の後ろは全部墓地でした。バッハの墓所は教会の建物の南側の壁のそばだったそうです。 楽器博物館の裏手にある旧ヨハニス墓地は、最初に大バッハが葬られたところです。といっても実際のヨハニス教会の建物はかつて博物館の手前の三角形をした芝生の広場(ヨハニス広場:左の写真で一番左の水色の三角)にあり、グレーの部分は今の博物館ですがその後ろの水色の部分も含めて教会の後ろは全部墓地でした。バッハの墓所は教会の建物の南側の壁のそばだったそうです。ヨハニス教会は14世紀初頭からの歴史を持ち、火事や戦乱があっても何度も建て直されてきましたが、第二次大戦で破壊され残った塔も戦後に解体されて残っていません。この時も再建の計画がありコンペまで行われたのですが、共産主義政権は教会の存続を許しませんでした。墓地と言ってもほとんど墓標が残っておらず公園のようです。 上で紹介したグラッシイもここに葬られています。   墓地からドレスデナー通りを渡って北に200mほど歩くとシューマンの家があります。ロベルト・シューマン(1810〜1856)と妻クララ(1819〜1896)が、1840年9月12日の結婚式の翌日から1844年までここで暮らしました。 墓地からドレスデナー通りを渡って北に200mほど歩くとシューマンの家があります。ロベルト・シューマン(1810〜1856)と妻クララ(1819〜1896)が、1840年9月12日の結婚式の翌日から1844年までここで暮らしました。ここでは既に作曲家としてのキャリアをスタートさせていたロベルトはバッハの平均律やベートーヴェンの後期の弦楽四重奏曲を研究し、交響曲第1番「春」や弦楽四重奏曲、ピアノ五重奏曲、オラトリオ「楽園とペリ」などを作曲しています。結婚直前の3月から7月までに、歌曲においてロベルトをシューベルトに次ぐ立ち位置に引き上げることになる作品集(二つの「リーダークライス」 Op.24とOp.39、「ミルテの花」 Op.25、「女の愛と生涯」Op.42、「詩人の恋」 Op.48)を立て続けに書き上げ、1840年は「歌曲の年」と呼ばれています。特に「ミルテの花」は結婚式前日にクララに捧げられたもので、いかに舞い上がっていたかがわかります。本来は4重唱の歌曲ですが合唱曲としても超有名で、クライスの第17回定演でも演奏した「流浪の民(ロマの人生)」Op.29-3もこの年の作品です。 9歳で天才少女としてデビューして既にピアニストとして高い名声を得ていたクララは、結婚後も演奏活動で家庭を支え妻と母と芸術家として多忙な日々を送ります。当時世間ではクララの方がずっと有名で人気も収入もあり、ロベルトは「有名なピアニストの夫、らしいよ、知らんけど」くらいの扱いだったそうです。 またこの家にはメンデルスゾーンやリストやワーグナーやベルリオーズなど錚々たるメンバーが出入りしていました。1844年にロベルトは病に倒れ、療養も兼ねてドレスデンに引っ越していきます。  この家が建てられたのは1839年でシューマン夫妻がが最初の入居者だったそうで、暮らし始めた時はまだ新築でした。二人が暮らしたのは三階建ての二階部分で、空襲の被害は免れましたが東ドイツ時代には荒廃しており、1999年に教育関係の企業が購入しコンサート用サロン(写真右)も備えた博物館に整備して公開されています。同じ敷地内にクララ・シューマン小学校があり、家の他のフロアもおそらく学校の附属施設になっていて、廊下を子供たちが走り回っていました。 この家が建てられたのは1839年でシューマン夫妻がが最初の入居者だったそうで、暮らし始めた時はまだ新築でした。二人が暮らしたのは三階建ての二階部分で、空襲の被害は免れましたが東ドイツ時代には荒廃しており、1999年に教育関係の企業が購入しコンサート用サロン(写真右)も備えた博物館に整備して公開されています。同じ敷地内にクララ・シューマン小学校があり、家の他のフロアもおそらく学校の附属施設になっていて、廊下を子供たちが走り回っていました。 ヨハニス教会と墓地の北側から今の中央駅の東側に拡がる一帯は出版地区と呼ばれ、かつては書籍出版・取引の世界的な拠点だったライプツィヒの文化を支えていました。ペータースやブライトコプフ&ヘルテル、ホフマイスターなど音楽関連の出版社・印刷所・製本所なども建ち並んでいたところですが、空襲ですべて破壊されてしまってこの周辺には何も残っておらず、シューマンの家から少し旧市街に戻ったあたりに展示プレートがあるだけです。 ヨハニス教会と墓地の北側から今の中央駅の東側に拡がる一帯は出版地区と呼ばれ、かつては書籍出版・取引の世界的な拠点だったライプツィヒの文化を支えていました。ペータースやブライトコプフ&ヘルテル、ホフマイスターなど音楽関連の出版社・印刷所・製本所なども建ち並んでいたところですが、空襲ですべて破壊されてしまってこの周辺には何も残っておらず、シューマンの家から少し旧市街に戻ったあたりに展示プレートがあるだけです。  環状道路を渡って公園にはいるとすぐに池があり、そのほとりにワーグナー記念像があります。リヒャルト・ワーグナー(1813〜1883)はライプツィヒに生まれ、トマス教会で洗礼を受けて、1828年から30年には旧ニコライ学校に通いました。続いてライプツィヒ大学に進学しますがこちらは結局中退してしまい、1833年にヴュルツブルク市立歌劇場の合唱指揮者に就任してそちらに赴き、その翌年には最初のオペラ「妖精」を完成させています。 環状道路を渡って公園にはいるとすぐに池があり、そのほとりにワーグナー記念像があります。リヒャルト・ワーグナー(1813〜1883)はライプツィヒに生まれ、トマス教会で洗礼を受けて、1828年から30年には旧ニコライ学校に通いました。続いてライプツィヒ大学に進学しますがこちらは結局中退してしまい、1833年にヴュルツブルク市立歌劇場の合唱指揮者に就任してそちらに赴き、その翌年には最初のオペラ「妖精」を完成させています。この像はワーグナー没後100年を記念して1983年に作られました。デザインはNotenspurでもいくつか紹介するクリンガーによるものです。ライプツィヒで生まれた画家・彫刻家・版画家マックス・クリンガー(1857〜1920)はピアノも名人で、ブラームスやレーガーとも親交があり、音楽を題材とした作品も少なくありません。クリンガーはもともとワーグナーの生地に記念碑を建てたいと思い亡くなるまでいろいろ計画していましたが結局実現しませんでした。1904年のセントルイス万博のためにクリンガーはワーグナーの白大理石胸像を制作しましたが、そのモデルとなった石膏像がライプツィヒ市に遺贈されており、そこから鋳造したのがこの像です。砂岩の台座の前面には「RICHARD WAGNER」、背面には「MAX KLINGER」、側面には製作者名と作業開始年として「BRONZE NOACK LEIPZIG 1982」が刻まれています。  その公園はライプツィヒ歌劇場の裏に接していて、前に回ると向かいに出発点となった新ゲヴァントハウスがあるアウグスト広場に出ます。 その公園はライプツィヒ歌劇場の裏に接していて、前に回ると向かいに出発点となった新ゲヴァントハウスがあるアウグスト広場に出ます。ライプツィヒ歌劇場は1693年にヨーロッパで3番目に古くドイツでもハンブルク・オペラと並ぶ歴史を持つ市民劇場として始まり、1868年に今の場所で二代目の劇場が完成しました。その時の劇場は1943年の空襲で崩壊し、今の建物は同じ場所に1960年に再建されました。 ここに移ってきた時に音楽監督にアルトゥール・ニキシュを迎え、その後もグスタフ・マーラーやリッカルド・シャイーなど高名な音楽家を招いてレベルアップしています。現在では1シーズンに約300回の公演を行い、いすれも高い評価を受けているのですが、こちらにもまだ足を踏み入れていません。それも楽しみにとっておきます。 ここからいよいよ旧市街に入っていくと、すぐ右手にニコライ教会の塔が見え、そちらに向かって路地を入るとすぐニコライキルヒホフという広場にたどり着きます。ここはもともと教会の墓地だったところで、ニコライ柱が広場の真ん中に立ち、旧ニコライ学校とニコライ教会が向かい合わせになっています。  旧ニコライ学校は今は宿屋・レストランと展示室になっていますが、16世紀から19世紀まではニコライ教会の附属学校でした。1395年には市が学校を建設する許可を得ていたのですが、1409年に設立されるライプツィヒ大学の整備が優先されたため準備が遅れ、墓地のそばにあった墓守の家とそれに隣接した老朽化した家をまとめて立て直して市民のためのラテン語学校となったのは1512年で、12月6日の聖ニコライの日に開校されました。 旧ニコライ学校は今は宿屋・レストランと展示室になっていますが、16世紀から19世紀まではニコライ教会の附属学校でした。1395年には市が学校を建設する許可を得ていたのですが、1409年に設立されるライプツィヒ大学の整備が優先されたため準備が遅れ、墓地のそばにあった墓守の家とそれに隣接した老朽化した家をまとめて立て直して市民のためのラテン語学校となったのは1512年で、12月6日の聖ニコライの日に開校されました。すぐに手狭になって1530年には増築され、1536年には宗教改革を受け入れています。その後さらに窮屈になったため、旧市街からかなり離れた場所に新しい建物を建てて1872年に移転していき、現在もそこで学校として存続しています。2012年には創立500周年を祝っているという、半端でない伝統ある学校です。 旧校舎はメンテが悪くて一時荒廃していましたが、再統一後の1992年〜94年に修復され現在では上の通り商業・文化複合施設として再出発しています。  上で書いた通りワーグナーがここに通っており、建物の中にはワーグナーが音楽のレッスンを受けたホールがそのまま復元され、また調査の過程で発見されたラテン語の落書きなども残されています。この他有名な卒業生としてはハノーファーのページで触れた万能の人ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ (1646〜1716、在学1658〜1661)や、法学者・哲学者のクリスティアン・トマジウス(1655〜1728、在学1665〜1670)等がいます。 上で書いた通りワーグナーがここに通っており、建物の中にはワーグナーが音楽のレッスンを受けたホールがそのまま復元され、また調査の過程で発見されたラテン語の落書きなども残されています。この他有名な卒業生としてはハノーファーのページで触れた万能の人ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ (1646〜1716、在学1658〜1661)や、法学者・哲学者のクリスティアン・トマジウス(1655〜1728、在学1665〜1670)等がいます。  ニコライ教会は、明治学院バッハ・アカデミーが2006年のバッハ音楽祭で演奏させてもらった思い出の場所です。その後も再訪していますが、教会の様子はその時とそんなに変わっていません。 ニコライ教会は、明治学院バッハ・アカデミーが2006年のバッハ音楽祭で演奏させてもらった思い出の場所です。その後も再訪していますが、教会の様子はその時とそんなに変わっていません。 教会からマルクト広場までは200mもありません。広場では名前の通り市が立ち、広場の東側には南北に100m近い豪勢な旧市庁舎が建っています。この 教会からマルクト広場までは200mもありません。広場では名前の通り市が立ち、広場の東側には南北に100m近い豪勢な旧市庁舎が建っています。この 旧市庁舎も、最初の訪問以来毎回訪れています。 旧市庁舎も、最初の訪問以来毎回訪れています。時々バルコニーに現れて時刻を告げる町楽師(シュタットプファイファー)の姿を見ることができました。いつもやっているわけではないようですが、この時はクリスマスマーケットの最中だったので特別だったのかも。  上階は郷土歴史博物館になっていて、二階には大広間に1823年時点のライプツィヒの様子がわかる大きなジオラマや、バッハに関係する契約書や肖像画などの展示があります。四階まである展示室には先史時代から現代までのライプツィヒの歴史や風俗が順番に展示してあり、特に近世の出版や音楽に関係するものが興味深かったです。 上階は郷土歴史博物館になっていて、二階には大広間に1823年時点のライプツィヒの様子がわかる大きなジオラマや、バッハに関係する契約書や肖像画などの展示があります。四階まである展示室には先史時代から現代までのライプツィヒの歴史や風俗が順番に展示してあり、特に近世の出版や音楽に関係するものが興味深かったです。一階にはお土産屋を始めいくつかお店が入っています。  マルクトプラッツからカタリーネン通りを北に向かい、ツーリストインフォメーションを過ぎると、ライプツィヒ造形美術館(写真左)があります。 マルクトプラッツからカタリーネン通りを北に向かい、ツーリストインフォメーションを過ぎると、ライプツィヒ造形美術館(写真左)があります。 私は絵画ならアルプレヒト・デューラーが一番好きなのですが、他にもカスパル・ダーフィト・フリードリヒやアルノルト・ベックリーンといった近代の神秘的・象徴的な絵も好みです。この美術館にはそのあたりを狙って訪問していますが、Notenspurとしてはクリンガー制作の「ベートーヴェン像」を取り上げています。 私は絵画ならアルプレヒト・デューラーが一番好きなのですが、他にもカスパル・ダーフィト・フリードリヒやアルノルト・ベックリーンといった近代の神秘的・象徴的な絵も好みです。この美術館にはそのあたりを狙って訪問していますが、Notenspurとしてはクリンガー制作の「ベートーヴェン像」を取り上げています。高さ3mを超えるこの作品はクリンガーがパリに滞在していた1883年に着想され、玉座に座るベートーヴェンは神に近づいた英雄あるいは古い時代の神の一柱のように描写されています。大理石だけでも何種類か、他にも象牙・金箔・青銅・瑪瑙・琥珀・真珠などたくさんの素材が使われていて、ヨーロッパ中から材料を探して1902年に完成し、同年のウィーン分離派展に出展されました。同じ展覧会ではグスタフ・クリムトのベートーヴェン・フリーズも発表され、どちらも大きな反響を呼びました。 Notenspurの日本語版パンフレットには「1918年、徳島県坂東収容所における『第九』日本初演時のプログラム表紙にも当像のデザインが使用された。」とあります。第九の日本初演の話はちょうど2013年の演奏旅行の時に記事で少しだけ触れているので、そちらもご覧ください。  美術館から、マルクト広場に戻らずに西側のハイン通り方面に路地を抜けていくと、ドイツで最も古く、ヨーロッパ全体でいってもパリのカフェ・プロコプと並んで最古の店の一つといわれるコーヒー店カフェ・バウムがあります。建物自他は16世紀からあり1711年にはコーヒーが提供されていた記録があります。1718〜19年にバロック様式で再建され今の姿になったということで、バッハが見たのと同じ佇まいを私達も見ていることになります。 美術館から、マルクト広場に戻らずに西側のハイン通り方面に路地を抜けていくと、ドイツで最も古く、ヨーロッパ全体でいってもパリのカフェ・プロコプと並んで最古の店の一つといわれるコーヒー店カフェ・バウムがあります。建物自他は16世紀からあり1711年にはコーヒーが提供されていた記録があります。1718〜19年にバロック様式で再建され今の姿になったということで、バッハが見たのと同じ佇まいを私達も見ていることになります。 ここは昔から音楽家や詩人、学者、学生たちのたまり場になっていて、店の奥にはいつもロベルト・シューマンが仲間とたむろして音楽談義に花を咲かせていた常連用コーナー(写真左)があります。他にもナポレオンやゲーテ、ゴットシェートやレッシング、音楽家ではシューマンの他にもマーラーやリストやワーグナーやグリーグなどが訪れていたそうです。アウグスト強王もわざわざこの店に来てコーヒーというものを飲んでみた、ということです。 下の階はカフェ・レストランですが、上の三階・四階が市のコーヒー博物館になっていて、コーヒーミルやカップや豆の焙煎機、その他ザクセンのコーヒー文化に関する資料などが展示されていて無料で見学できます。   カフェからトマス教会に向かう途上に、ホテル・デ・ザクセ跡があります。もともとは1711年に商人の私邸として建てられ、ホテルとなったのは1776年で、ナポレオンやゲーテも宿泊したという高級ホテルだったようです。かつて建物内に設けられていたホールでは、大学の音楽監督ゲルナーのコレギウム・ムジクムが定期的に演奏会を行い、他にもヨハン・アダム・ヒラーやカール・シュターミッツが演奏会シリーズを開催しています。その後はゲヴァントハウス弦楽四重奏団のコンサートなども行われていました。 カフェからトマス教会に向かう途上に、ホテル・デ・ザクセ跡があります。もともとは1711年に商人の私邸として建てられ、ホテルとなったのは1776年で、ナポレオンやゲーテも宿泊したという高級ホテルだったようです。かつて建物内に設けられていたホールでは、大学の音楽監督ゲルナーのコレギウム・ムジクムが定期的に演奏会を行い、他にもヨハン・アダム・ヒラーやカール・シュターミッツが演奏会シリーズを開催しています。その後はゲヴァントハウス弦楽四重奏団のコンサートなども行われていました。著名な音楽家ではショパンが宿泊しています。他にも、モーツァルトの妻コンスタンツェが夫の遺作「レクイエム」K626のライプツィヒ初演のために楽譜を持参してここに宿泊しました。モーツァルト本人も1789年にライプツィヒに来ていますがここに泊まったかどうかはわからないそうです。ホテル自体は1909年に営業を終了し、建物はしばらくそのままでしたが 第二次大戦で被害を受けて1968年に解体されてしまいました。今ある建物は新らしく作られたものですが、玄関の周りの一部だけ再現してあります。一階はラーメン屋になっていて、その名も「Umaii Ramenbar」(iが二つあるのがどことなく怪しい)でした。  バッハの最後の職場であったトマス教会も、他のページでも詳しく紹介しているので簡単に。バッハファンならば一度は訪ねてみたい場所でしょう。合唱団員ならばいつかここでバッハを歌いたいと思っている人も多いはず。私はついに念願かなって2024年のバッハ音楽祭でここで歌ってきました。 バッハの最後の職場であったトマス教会も、他のページでも詳しく紹介しているので簡単に。バッハファンならば一度は訪ねてみたい場所でしょう。合唱団員ならばいつかここでバッハを歌いたいと思っている人も多いはず。私はついに念願かなって2024年のバッハ音楽祭でここで歌ってきました。コンサートもよく開かれていますが、そのリハーサルやオルガニストの練習をやっていることも多いです。バッハ像のあるトマス・キルヒホフには、現在ではガラス張りのお土産店トマス・ショップがあまり目立たないように営業しています。    トマス・キルヒホフに面して教会の向かいに、バッハ博物館があります。こちらも必ず立ち寄るところです。最初は広場に面した建物のレジの横が展示の入口でしたが、最近では中庭の奥の建物が入口となり展示スペースも拡大されています。 トマス・キルヒホフに面して教会の向かいに、バッハ博物館があります。こちらも必ず立ち寄るところです。最初は広場に面した建物のレジの横が展示の入口でしたが、最近では中庭の奥の建物が入口となり展示スペースも拡大されています。2017年に訪れた時は、「バッハとルター」というタイムリーな展示で、ルターとライプツィヒやアイゼナハとの関係、ルターのコラールも載っている当時の賛美歌集、そのコラールを使ったバッハのカンタータの自筆総譜などを見ることができました。   常設展ではライプツィヒを中心とするバッハが暮らした街や関係する街の当時の様子、楽器の展示や実際の音が聞けるコーナー、1902年に解体されてしまった旧トマス学校の模型など、バッハの生涯やバッハ一族を中心とする音楽が手広く紹介されています。 常設展ではライプツィヒを中心とするバッハが暮らした街や関係する街の当時の様子、楽器の展示や実際の音が聞けるコーナー、1902年に解体されてしまった旧トマス学校の模型など、バッハの生涯やバッハ一族を中心とする音楽が手広く紹介されています。 バッハ博物館から南に歩き、ゲヴァントハウスの方向に少し戻ったあたりにクララ・ヴィーク生家跡があります。現在は当時の建物は何も無くデパートになっていて、入口近くの壁にマイセン焼の説明プレートがかけてあるだけです。 バッハ博物館から南に歩き、ゲヴァントハウスの方向に少し戻ったあたりにクララ・ヴィーク生家跡があります。現在は当時の建物は何も無くデパートになっていて、入口近くの壁にマイセン焼の説明プレートがかけてあるだけです。 クララはこの場所にあった家で父フリードリヒ・ヴィークの次女として生まれ、音楽の才能を見込んだピアノ教師の父から徹底的に仕込まれます。お陰で9歳(1828年)でゲヴァントハウスでの協奏曲のソリストとしてデビューし、12歳の時には他国も含めた演奏ツアーを行うなど天才少女として一躍人気者になりました。 クララはこの場所にあった家で父フリードリヒ・ヴィークの次女として生まれ、音楽の才能を見込んだピアノ教師の父から徹底的に仕込まれます。お陰で9歳(1828年)でゲヴァントハウスでの協奏曲のソリストとしてデビューし、12歳の時には他国も含めた演奏ツアーを行うなど天才少女として一躍人気者になりました。将来の夫となるロベルトは1829年から同じフリードリヒの指導を受け、1830年9月から翌31年10月のほぼ1年間はここに住み込んで熱心に学びましたが、どうも父のお眼鏡にかなわなかったようで後年の結婚には大反対されます。それも二人で会うのはもちろん禁止、文通も禁止、フリードリヒは街中でロベルトを見かけると殴りかかったり、挙げ句の果てに偽名を使って誹謗中傷までやるという常軌を逸した行動で、結局娘が父を訴えて二人の結婚を認める判決を出させるというところまで行き、父は誹謗中傷でも有罪になって禁固刑を食らったりしています。裁判所の仲裁で結婚が認められたクララとロベルトは、上で紹介したシューマン・ハウスでしばらく暮らすことになります。   通りの反対側から入った中庭に、旧音楽院跡があります。こちらも当時の建物は残っておらず、今は商店街の中庭になっている部分に説明プレートがあります。 通りの反対側から入った中庭に、旧音楽院跡があります。こちらも当時の建物は残っておらず、今は商店街の中庭になっている部分に説明プレートがあります。ドイツ最古の音楽学校として、メンデルスゾーンの主導で1843年ここに開校し、自身が初代学長と教師を兼ねる他ロベルト・シューマンやゲヴァントハウス管弦楽団のメンバーが教育に当たりました。 1887年に旧市街の外の音楽地区(後述)に移転して、引き続きゲヴァントハウスとも連携しながらジャズやポピュラー音楽まで含めた幅広い活動を続けています。 中庭に通じるアーケードには、「ライプツィヒ・オールスターズ」という展示があり、バッハやメンデルスゾーンやシューマン夫妻やレーガーなどの業績などが簡単に紹介してありました。音楽家だけでなく、ルターやニーチェなどの思想家、岩波文庫のモデルとなったレクラム文庫の創設者アントン・フィリップ・レクラムなどもいます。  音楽院跡から大学方面に中庭を抜けるとすぐに、初代ゲヴァントハウス跡があります。楽団の結成は1743年に遡り、その時はわずか16人の楽員でのスタートでした。それからしばらくはホテルで活動していましたが、だんだんと人気が出てきて専用のホールが必要となってきました。 音楽院跡から大学方面に中庭を抜けるとすぐに、初代ゲヴァントハウス跡があります。楽団の結成は1743年に遡り、その時はわずか16人の楽員でのスタートでした。それからしばらくはホテルで活動していましたが、だんだんと人気が出てきて専用のホールが必要となってきました。織物職人の会館(ゲヴァントハウス)は15世紀からこの場所にあり、他にも市の武器庫や市立図書館などいろいろなテナントが入っていましたが、図書館が引っ越していった後のスペースを利用して1781年に500席程のホールが設けられ、それ以降はここで楽団が定期的な練習や演奏の活動ができるようになりました。メンデルスゾーンが楽長に就任するのは1835年のことです。メンデルスゾーンは、音楽レベルの向上はもとより練習環境や楽団員への報酬や保険、その他労働条件などをきめ細かく改善し、第一の黄金期を迎えています。  この場所ではクララのソリストデビューやモーツァルトの唯一のライプツィヒでの演奏会、メンデルスゾーンやシューマンの指揮による演奏会などが行われ、さらにはワーグナーやブラームスもここで自作を演奏しています。 この場所ではクララのソリストデビューやモーツァルトの唯一のライプツィヒでの演奏会、メンデルスゾーンやシューマンの指揮による演奏会などが行われ、さらにはワーグナーやブラームスもここで自作を演奏しています。さらにチケット需要が増してここも手狭になったため、1884年にもっと広い二代目のゲヴァントハウスが建てられそこに移転していきました。初代の建物は1894年に見本市会館として建て直され、今の姿になっています。当時の様子がわかるものは、入口にかかっているプレートのレリーフくらいしかありません。  その向かいは、ライプツィヒ大学のすぐ裏手にあたります。中庭に入っていくとバッハも音楽を提供していた大学教会聖パウリの裏になります。中庭はライプニッツ・フォーラムと呼ばれ、1908年に作られたライプニッツの像があります。聖パウリ教会についてはこちらもご覧ください。 その向かいは、ライプツィヒ大学のすぐ裏手にあたります。中庭に入っていくとバッハも音楽を提供していた大学教会聖パウリの裏になります。中庭はライプニッツ・フォーラムと呼ばれ、1908年に作られたライプニッツの像があります。聖パウリ教会についてはこちらもご覧ください。 教会と講堂がある部分はパウリーヌム、残りの部分はアウグスティヌムと名付けられてロビーやギャラリーになっており、右の写真のように学生だけでなく市民や観光客も普通に出入りできます。左の写真で三角の屋根とその後ろがパウリーヌム、その右側がアウグスティヌムで、アウグスティヌムの中庭側に旧大学の正門としてプロイセンの建築家フリードリヒ・シンケルが設計したシンケル門が修復され設置されています。シンケル門の右側は図書館や学生食堂とつながっているようです。   環状道路側に出ると、爆破される前の大学教会を象った記念碑があり、すぐ右手の新ゲヴァントハウスの横にライプツィヒで一番高いパノラマタワーが見えています。高さは142mで、ベルリンのテレビ塔も手掛けた建築家ヘルマン・ヘンゼルマンの設計で1972年に建設されました。当初は大学の一部でしたが現在では売却されてオフィスビルになり、銀行などが入居しています。 環状道路側に出ると、爆破される前の大学教会を象った記念碑があり、すぐ右手の新ゲヴァントハウスの横にライプツィヒで一番高いパノラマタワーが見えています。高さは142mで、ベルリンのテレビ塔も手掛けた建築家ヘルマン・ヘンゼルマンの設計で1972年に建設されました。当初は大学の一部でしたが現在では売却されてオフィスビルになり、銀行などが入居しています。最上階には展望台があり、その下にはレストランがあって景色と料理が楽しめるそうです。レストランはニューヨーク、ケープタウン、サンクトペテルブルク、東京という4つの区画に区切られており、グラッシイ博物館周辺など市街地の東側を見るのなら東京区画がよいとのこと。ということは、4つの方角に対応してニューヨークは西、ケープタウンは南、サンクトペテルブルクは北が見えるはず(ビルは三角なので中の区分は不明)。ゲヴァントハウスや歌劇場、ニコライ教会、中央駅などがよく見えるのはサンクトペテルブルク区画になるでしょう。  タワーの下というか隣に、Notenspurの最後のポイントとなるMDRキューブがあります(写真左と、右のタワーの下)。 タワーの下というか隣に、Notenspurの最後のポイントとなるMDRキューブがあります(写真左と、右のタワーの下)。これは、1924年創立とドイツで最も古い放送管弦楽団であるMDR(中部ドイツ放送)管弦楽団・合唱団の関連施設で、2001年に完成しました。 練習室・録音室と楽譜ライブラリの分室があり、放送や練習などに使われています。新ゲヴァントハウスの建物とも接続されていて、そちらの演奏会のリハーサルなどでも使われているようです。 ここでNotenspurはひとまずゴールですが、このルートに入っていない音楽関係のポイントもあり、別のルートとして追加されるようです。まだ正式の案内や標識は完成していませんが、公式サイトによるとNotenbogen(音楽の弧)やNotenrad(音楽の輪)というルートが紹介されています。Notenbogenは主に旧市街の外の西側や南側を回るルート、Notenradは少し距離があり郊外を自転車で回る(radとは、輪とか車輪、自転車という意味があります)ルートです。 Notenbogenの一部も一緒に回ってみたので、追加しておきます。   ワーグナーは、旧市街の北西の角で現在のリヒャルト・ワーグナー広場(写真左)に近い場所で生まれています。生家は19世紀の終わりに取り壊され、その後も何度か改築されていて、現在は戦後に建てられたデパートになっています。生家跡を示すブロンズの銘板(写真右)が生誕200年記念の2013年に設置されました。 ワーグナーは、旧市街の北西の角で現在のリヒャルト・ワーグナー広場(写真左)に近い場所で生まれています。生家は19世紀の終わりに取り壊され、その後も何度か改築されていて、現在は戦後に建てられたデパートになっています。生家跡を示すブロンズの銘板(写真右)が生誕200年記念の2013年に設置されました。 そこから環状道路を南に少し下ると、ワーグナー記念碑があります。こちらも2013年に建てられたものですが、板の前に彩色されたマネキンのような像が立っていてあまり有り難みがありません。実はここは台座のほうに歴史があって、ワーグナーの銅像を建てようというプロジェクトは没年の1883年に始まり、上でも紹介したマックス・クリンガーの構想に基づいて進んでいました。ワーグナー像の足元に見えている「ニーベルングの指輪」の登場人物をあしらった高さ3mの白大理石の台座が生誕100周年の1913年に準備されましたが、その後すぐに勃発した第一次大戦と敗戦後の財政難のために中断され百年間台座だけが別の場所に置かれていました。本来はこの上に高さ5.3m(台座のほぼ倍)の白大理石で作られたワーグナー像が立つ予定だったそうです。 そこから環状道路を南に少し下ると、ワーグナー記念碑があります。こちらも2013年に建てられたものですが、板の前に彩色されたマネキンのような像が立っていてあまり有り難みがありません。実はここは台座のほうに歴史があって、ワーグナーの銅像を建てようというプロジェクトは没年の1883年に始まり、上でも紹介したマックス・クリンガーの構想に基づいて進んでいました。ワーグナー像の足元に見えている「ニーベルングの指輪」の登場人物をあしらった高さ3mの白大理石の台座が生誕100周年の1913年に準備されましたが、その後すぐに勃発した第一次大戦と敗戦後の財政難のために中断され百年間台座だけが別の場所に置かれていました。本来はこの上に高さ5.3m(台座のほぼ倍)の白大理石で作られたワーグナー像が立つ予定だったそうです。生誕200周年が近づくにつれ改めて話が持ち上がり、記念像は新しくデザインされ小さくなりましたが設置場所や形、階段など全体のイメージも含めて概ね当初の構想に沿った形でやっと実現されたものです。2013年5月22日、ワーグナー生誕200周年にあたる日に盛大な式典が開かれ除幕されました。 この階段を上がったところには、かつては13世紀から続く修道院があり、宗教改革の時に廃止されて荒れ果てていたところを市民たちが復興させて1699年に「新教会」として改めて奉献されました。この教会もバッハの管轄の一つでしたが、教会のランクとしては高くなかったので、独立した器楽パートを持たない簡素なモテットやコラールを歌うトマス教会第三合唱隊が派遣されて来ていました。また、1704年にテレマンが設立し1729年から1741年までバッハが指揮したコレギウム・ムジクムもツィマーマンのコーヒーハウスと並んでこの新教会も活動の場としていました。 新教会は19世紀の終わりに大規模に改築されて名前も聖マタイ教会となりましたが、空襲で破壊されて戦後すぐに取り壊され、その跡地には悪名高いシュタージ(国家保安省)のライプツィヒ地区本部が置かれていました。その建物の一部が像の向こうに見えていますがかなり老朽化しており、再開発の話が持ち上がってはいるものの具体的な工事などは入っていませんでした。  ワーグナー広場から環状道路の外側に少し出たところに、グスタフ・マーラー(1860〜1911)の家があります。といってもここに住んだのは1887年から88年にかけてのわずかな期間でした。1886年の8月に26歳でライプツィヒ歌劇場の副楽長に就任しており、この年に歌曲集「少年の魔法の角笛」を作曲し、88年には交響曲第1番の初稿も完成させるなど、この家で重要な実績を残しています。 ワーグナー広場から環状道路の外側に少し出たところに、グスタフ・マーラー(1860〜1911)の家があります。といってもここに住んだのは1887年から88年にかけてのわずかな期間でした。1886年の8月に26歳でライプツィヒ歌劇場の副楽長に就任しており、この年に歌曲集「少年の魔法の角笛」を作曲し、88年には交響曲第1番の初稿も完成させるなど、この家で重要な実績を残しています。しかし楽長のアルトゥール・ニキシュとの仲が必ずしも円満でなく競争に疲弊したり、リハーサルが厳しすぎて楽団員と対立したりして、結局2年でこの職を辞してハンガリーのブダペスト王立歌劇場の芸術監督に転出してしまいます。   マーラーの家から旧市街の外側を南に下ると、ブリュートナー社の工場跡地があります。現在ではヨーロッパでは最大級のピアノメーカとなり、世界4大メーカーの一角を占めるまでに成長したブリュートナーも、もともとは1853年に創業者のユリウス・ブリュートナーがこの場所に3人の従業員で始めた小さな工房がスタートでした。 マーラーの家から旧市街の外側を南に下ると、ブリュートナー社の工場跡地があります。現在ではヨーロッパでは最大級のピアノメーカとなり、世界4大メーカーの一角を占めるまでに成長したブリュートナーも、もともとは1853年に創業者のユリウス・ブリュートナーがこの場所に3人の従業員で始めた小さな工房がスタートでした。4大メーカーとはスタインウェイ・アンド・サンズ、ベーゼンドルファー、ブリュートナー、ベヒシュタインの4社で、最近ではファツィオリを加えて5大とカウントすることも。こちらは昔からの実績やブランドイメージまで含めてのランキングのようですが、世界のピアノ販売台数シェアではヤマハが1位でカワイが2位、品質や音そのものでは追いつきコストパフォーマンスでは日本の2社が圧倒していてます。歴史の積み重ねから来るブランド力についても、世界最高のピアノコンクールといわれるショパン国際コンクールにおいて運営組織から本番での使用を許された公式ピアノメーカーは現時点でスタインウェイ、ヤマハ、カワイ、ファツィオリの4社(2025年からはベヒシュタインが加わって5社)になっていて、自動車や時計やカメラと同様日本メーカーが世界最高の座を勝ち取る日がやってくるのかも知れません。 ユリウスは友人のリストやワーグナー達とピアノの研究を続け、ブリュートナーの楽器は二人はもちろんシューマンやブラームス、チャイコフスキー、ラフマニノフ、ドビュッシーなど著名な演奏家に愛用され、フルトヴェングラーも最大限の賛辞を送るなど大変な評判を得て、あっという間に成長を遂げていきます。工場も増築して、1878年には500人近くの従業員を抱えるライプツィヒ最大の会社となっており、同年本社敷地内にブリュートナー・ザールというコンサートホールを建設してライプツィヒの音楽文化にさらに貢献しました。 ところが1943年の空襲で工場もホールも積んであった材料もほとんどが燃え尽きてしまい、現在この場所には何も残っておらず、通りに面した建物に「ブリュートナーザール入口」という看板があるだけです。戦後復活したブリュートナー社は旧東独時代に一時期国有化されましたが、現在ではブリュートナー家に経営権が返還され、ライプツィヒから10キロほど南に離れたシュテルムターラー湖のほとりに大きな工場を構えて家業を続けています。  そこからトマス教会のほうに少し戻ると、ニキシュ広場があります。大指揮者アルトゥール・ニキシュ(1855〜1922)が1906年から1922年に亡くなるまで住んでいた家がこの広場に面していて、亡くなったすぐ後にニキシュ広場と改名されたものです。住居は1907年に完成した4階建てのアールヌーヴォー様式の建物の3階で、新築後の最初の入居者の一人だったそうです。壁面の豊かな装飾から、すぐにメルヒェンハウス(おとぎ話の家)と呼ばれるようになりましたが、その建物はやはり空襲で破壊されてしまいました。今は普通の広場で他に特に目立つものはなく、没後75年の1997年に建てられた高さ1.4mほどの石の記念碑(写真左が前面、右は後面に刻まれたリストの言葉)があるだけです。 そこからトマス教会のほうに少し戻ると、ニキシュ広場があります。大指揮者アルトゥール・ニキシュ(1855〜1922)が1906年から1922年に亡くなるまで住んでいた家がこの広場に面していて、亡くなったすぐ後にニキシュ広場と改名されたものです。住居は1907年に完成した4階建てのアールヌーヴォー様式の建物の3階で、新築後の最初の入居者の一人だったそうです。壁面の豊かな装飾から、すぐにメルヒェンハウス(おとぎ話の家)と呼ばれるようになりましたが、その建物はやはり空襲で破壊されてしまいました。今は普通の広場で他に特に目立つものはなく、没後75年の1997年に建てられた高さ1.4mほどの石の記念碑(写真左が前面、右は後面に刻まれたリストの言葉)があるだけです。 ハンガリーに生まれてウィーンで学んだニキシュは、1878年に市立劇場の合唱指導者としてライプツィヒにやってきて、じきにライプツィヒ歌劇場の楽長(カペルマイスター)になります。この時期に歌劇場のレベルを飛躍的に引き上げ、一気に地位を向上させました。マーラーを副楽長に招いたのは上に紹介した通りですが、本人同士は特に対立したとかはなくお互いに尊敬していたそうです。 ハンガリーに生まれてウィーンで学んだニキシュは、1878年に市立劇場の合唱指導者としてライプツィヒにやってきて、じきにライプツィヒ歌劇場の楽長(カペルマイスター)になります。この時期に歌劇場のレベルを飛躍的に引き上げ、一気に地位を向上させました。マーラーを副楽長に招いたのは上に紹介した通りですが、本人同士は特に対立したとかはなくお互いに尊敬していたそうです。ニキシュは1889年に歌劇場を離れボストンやブダペストなどで活躍しますが、1895年にはゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者としてライプツィヒに戻ってきました。この時はベルリン・フィルハーモニーの指揮者も兼任するという大変な人気で、このあと紹介するライプツィヒ音楽院の学長にもなって市民からも愛されました。  そこからもう一度旧市街地の反対側に歩くと、フォールム・トマーヌム(トマス広場)という国際教育地区(キャンパス)になっています。1887年にトマス教会の横から引っ越してきたトマス学校(写真右)と寄宿舎、幼稚園、小学校、ルター教会から成っていて、今後中学校と音楽アカデミーが建設される予定だそうです。ルター教会は1883年に建設が始まり1886年に献堂され、ちょうど建設開始時に生誕400年を迎えたマルティン・ルターに因んで名付けられました。第2次大戦ではやはり被害を受けましたが建物は生き残り、現在では教区教会の他にキャンパスの一部として学校の行事や祭礼やコンサート会場としても使われています。 そこからもう一度旧市街地の反対側に歩くと、フォールム・トマーヌム(トマス広場)という国際教育地区(キャンパス)になっています。1887年にトマス教会の横から引っ越してきたトマス学校(写真右)と寄宿舎、幼稚園、小学校、ルター教会から成っていて、今後中学校と音楽アカデミーが建設される予定だそうです。ルター教会は1883年に建設が始まり1886年に献堂され、ちょうど建設開始時に生誕400年を迎えたマルティン・ルターに因んで名付けられました。第2次大戦ではやはり被害を受けましたが建物は生き残り、現在では教区教会の他にキャンパスの一部として学校の行事や祭礼やコンサート会場としても使われています。トマス学校は、古いと思ったニコライ学校よりもさらに300年も遡る1212年に修道院と一緒に設立されたドイツ語圏最古の公立学校で、その800年の伝統を直接引き継ぐ教育機関であり、現在でもカリキュラムにラテン語があります。モットーは「信じて歌うことを学ぶ」、現在のトマス教会少年合唱団の本拠地はここです。寄宿舎は現在改築中で、完成の暁には現在の定員90人が120人に拡大されるとのこと。トマス学校の前を通ってフォールムの中心を東西に貫くのは「ゼバスティアン=バッハ通り」です。   トマス広場から南に公園を抜けてライプツィヒ旧市街の外側に南西に拡がる一帯は「音楽地域(Musikviertel)」と呼ばれ、ライプツィヒの音楽環境をリードしてきた重要な場所です。もともとは牧草地や湿地帯や池でしたが、19世紀後半に大規模な排水・埋め立ての後区画整理・開発され音楽や教育関係の施設の多くが引っ越してきました。通りの名前も「ベートーヴェン通り」「モーツァルト通り」「ハイドン通り」「ロベルト・シューマン通り」「テレマン通り」など著名な音楽家ばかりです。 トマス広場から南に公園を抜けてライプツィヒ旧市街の外側に南西に拡がる一帯は「音楽地域(Musikviertel)」と呼ばれ、ライプツィヒの音楽環境をリードしてきた重要な場所です。もともとは牧草地や湿地帯や池でしたが、19世紀後半に大規模な排水・埋め立ての後区画整理・開発され音楽や教育関係の施設の多くが引っ越してきました。通りの名前も「ベートーヴェン通り」「モーツァルト通り」「ハイドン通り」「ロベルト・シューマン通り」「テレマン通り」など著名な音楽家ばかりです。 その一角にメンデルスゾーン音楽大学があります。前身は上で紹介したライプツィヒ音楽院で、1887年に旧市街からこの場所に移転してきています。1992年には演劇アカデミーと合併して、正式名称は「フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ音楽演劇大学ライプツィヒ」となりました。 その一角にメンデルスゾーン音楽大学があります。前身は上で紹介したライプツィヒ音楽院で、1887年に旧市街からこの場所に移転してきています。1992年には演劇アカデミーと合併して、正式名称は「フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ音楽演劇大学ライプツィヒ」となりました。マックス・レーガーなどの著名な音楽家を教師に招いて、文字通り世界中から音楽を(現在では演劇も)学ぶ学生が集まり、優れた人材を輩出しています。例えば上で述べたグリーグもその一人ですが、レオシュ・ヤナーチェク、イサーク・アルベニス(ブリュッセルで勉強する前)、あとトマス・カントルのギュンター・ラミンや、バッハ演奏史では外すことが出来ないカール・リヒターもここの卒業生です。日本からも滝廉太郎や斉藤秀雄が留学しています。  ベートーヴェン通りを渡ってその隣のブロックの反対側、モーツァルト通りとフェルディナンド・ローデ通りの角には、滝廉太郎の記念碑があります。飲食店や美容院が入っている普通の雑居ビルの前に碑だけ建っているので探しにくいですが、日本人なら一度は見ておきたいところ。滝廉太郎(1879〜1903)は、現在の東京都港区に生まれ幼い頃からピアノを学んで、東京音楽学校を卒業して「花」や「荒城の月」などの唱歌を作曲しています。ピアニスト・作曲家として将来を嘱望され、日本人3人目の音楽留学生として1901年ライプツィヒに赴くのですが、半年も経たない間に病に倒れて帰国を余儀なくされ、1903年にわずか23歳で亡くなってしまいます。 ベートーヴェン通りを渡ってその隣のブロックの反対側、モーツァルト通りとフェルディナンド・ローデ通りの角には、滝廉太郎の記念碑があります。飲食店や美容院が入っている普通の雑居ビルの前に碑だけ建っているので探しにくいですが、日本人なら一度は見ておきたいところ。滝廉太郎(1879〜1903)は、現在の東京都港区に生まれ幼い頃からピアノを学んで、東京音楽学校を卒業して「花」や「荒城の月」などの唱歌を作曲しています。ピアニスト・作曲家として将来を嘱望され、日本人3人目の音楽留学生として1901年ライプツィヒに赴くのですが、半年も経たない間に病に倒れて帰国を余儀なくされ、1903年にわずか23歳で亡くなってしまいます。この記念碑は没後100年にあたる2003年に、滝が下宿していた場所のそばに建てられました。碑文は日本語とドイツ語で書かれ、日本語では「日本で敬愛されている作曲家、滝廉太郎(1879-1903)は1901年から1902年の間、フェルディナンド・ローデ通り7番に住み、ライプツィヒ音楽院で学んだ。短い一生の中で数々の名曲を残し、日本の近代音楽の扉を開いた業績は永遠に輝き続ける。」とあります。   記念碑から1ブロックほど旧市街側に戻ると、2代目ゲヴァントハウス跡があります。上で紹介した初代ゲヴァントハウスが手狭になったため、著名な建築家マルティン・グロピウスとハイノ・シュミーデンの設計で、音楽地区の目玉の一つとして音楽院に3年先行する1884年にオープンしました。 記念碑から1ブロックほど旧市街側に戻ると、2代目ゲヴァントハウス跡があります。上で紹介した初代ゲヴァントハウスが手狭になったため、著名な建築家マルティン・グロピウスとハイノ・シュミーデンの設計で、音楽地区の目玉の一つとして音楽院に3年先行する1884年にオープンしました。

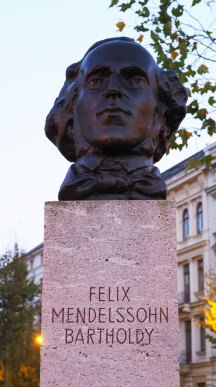

音楽専用に設計された1500席の大ホールと500席の小ホールがあり、どちらもきわめて優れた音響効果でその後のホール設計の参考にされるほどでした。この時に織物職人会館との直接の関係はなくなりましたが、名前はその後も今に至るまで引き継いでいます。なおこの時の建設費用も上で紹介したグラッシイの遺産から40万マルク(当時)が充当されました。音楽大学の前を通って2代目ゲヴァントハウスの後ろに出る、ベートーヴェン通りとモーツァルト通りに直角に交わる通りは「グラッシイ通り」と名付けられています。 このホールではブラームスやブルックナーやチャイコフスキーやヒンデミットが自作を演奏し、歴代指揮者もアルトゥール・ニキシュ、ヴィルヘルム・フルトヴェングラー、ブルーノ・ワルター、ヘルマン・アーベントロートといった錚々たるメンバーを擁して第二の黄金期を迎えました。  ホールの玄関前には1892年にメンデルスゾーンの記念碑が設置されていましたが、ナチス政権によって1936年に撤去され、その直前にはユダヤ系であったワルターが職を追われて亡命してしまいます。さらに1944年の空襲で建物が完全に破壊され、当初は再建の動きもあったものの結局は瓦礫ごと撤去されて、Notenspurの最初のポイントである新ゲヴァントハウスが完成するまで管弦楽団はしばらくの間会議場などを間借りしての活動が続きました。 ホールの玄関前には1892年にメンデルスゾーンの記念碑が設置されていましたが、ナチス政権によって1936年に撤去され、その直前にはユダヤ系であったワルターが職を追われて亡命してしまいます。さらに1944年の空襲で建物が完全に破壊され、当初は再建の動きもあったものの結局は瓦礫ごと撤去されて、Notenspurの最初のポイントである新ゲヴァントハウスが完成するまで管弦楽団はしばらくの間会議場などを間借りしての活動が続きました。現在この場所にはライプツィヒ大学の人文科学センター(写真上)が建っていて、初代のものとよく似た記念のプレートが壁に掛かっているだけになっています。  すぐ前を流れるプライセミュールグラーベンという小川(というか水路)との間はメンデルスゾーン・ウーファー(メンデルスゾーンの川岸)と名付けられた緑地になっていて、1947年に新たに作られたメンデルスゾーンの像(写真左)が跡地を眺めるように置かれています。またこの川岸にある木のベンチは小川の反対側から見るとメンデルスゾーンの超有名なヴァイオリン協奏曲第2番ホ短調Op.64の冒頭のメロディになるように置かれているそうです。(気がつきませんでしたので写真はありません) なおナチスに撤去されたメンデルスゾーンの記念碑の再建が2003年に決まり、写真等に基づきオリジナルに忠実に復元されて2008年に完成し、トマス教会から環状道路に出たすぐのところ、ちょうど自分で建てたバッハの顕彰碑と少し離れて向き合うように設置されています(写真右)。 やはりさすが音楽都市、こうして並べてみると大作曲家や有名な音楽関係者がそこで本当に暮らしていたことが実感できる、コアなクラシック音楽ファンにはたまらない大変充実したルートです。今まで楽譜や教科書の向こうにしかいなかった偉人が、前に出てきて気さくに挨拶してくれたような、そんな気分になります。 思い出してみるとやっぱり一日で全部回るのは普通は無理です。紹介の写真も天気や時刻がまちまちなのはおわかりと思いますが、何回か訪れて撮ったものをルートに沿って並び替えています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (2017年11月、2018年12月、2024年6月) |

Copyright © 2000 Bachhaus Kawaguchi All rights reserved.