受難曲(7) ヨハネ受難曲BWV245 CD紹介

![]()

受難曲(7) ヨハネ受難曲BWV245 CD紹介

| 音で聴く受難曲の歴史2 ブロッケス受難曲|音で聴く受難曲の歴史3 バッハ以降の受難音楽 音で聴く受難曲の歴史2 ブロッケス受難曲|音で聴く受難曲の歴史3 バッハ以降の受難音楽 |

| いよいよ、本命であるバッハの受難曲の紹介です。2022年3月、武漢コロナ禍による1年延期の後さまざまな試練を乗り越えて本番を迎えることができたヨハネ受難曲の手持ち録音から書いていきます。私の好みにより、ほとんどがオリジナル楽器による演奏となります。 今回の演奏会では、延期によって結果的にいつもよりも多く勉強の時間が取れました。その内容をこのページにまとめて書いています。 ヴォーカルスコアや歌詞の逐語訳を手元に、受難というイベントの中でその曲がそこに置かれている意味やそこで使われている単語一つ一つの意味もじっくり考え、パートごとの練習も何十回も繰り返し歌ったり聴いたりしていくと、自分のパートだけでなく他パートやソロの部分も含めてかなり細かい部分まで頭に入ってきます。他の団体の演奏を聴いても「演奏者は何を表現したかったのか、この部分(フレーズ、言葉、など)はなぜそのような表現になったのか」まで何となく想像がついたり、自分なりに意味を考えることができるようになってきたと感じます。今回は礒山先生の著書「ヨハネ受難曲」を何度も熟読したこともあって、新しい知識も得て一つ進んだ理解に達することができたと思えるのは大きな収穫でした。 ヨハネ福音書はもともと四福音書の中では最後(1世紀末頃)に成立していて、実際にイエスが生きた時代からは最も離れているので、後代の編集や追加やいろいろな思惑が多く入り込んでいる理屈っぽいものです。しかしバッハの受難曲では自由詩アリアも含めた音楽付けも相まって骨格となるドラマが見事に確立していて、ポイントごとに挿入されて今現在の信徒の思いに立ち返るコラールにも救われる思いになります。 アマチュアも含めてよく演奏・録音されるのはやはり新バッハ全集版(ベーレンライター)ですが、最近は稿を特定した演奏も増えてきました。演奏日時までほぼ特定できる稿に触れることで、バッハの創作過程の一端に触れたり、生涯や演奏場所に思いを馳せたりして、さらにバッハが身近に感じられるようになりました。 第4稿が演奏されたのは1749年4月4日、私たちもバッハ音楽祭で演奏させてもらった聖ニコライ教会においてでした。それからわずか2ヶ月後の6月8日に、「ゼバスティアン・バッハ氏死亡の場合の、将来の聖トーマス学校のカントル任命のための試験演奏」と広告されたオーディションが行われ、ドレスデンのブリュール伯に推されたJ.G.ハラーがその座に就くことが決定しているのです。伯のごり押しでむりやり実施されたということもありますが、本来頑強であったバッハの体調がその時点では一時的に崩れていた可能性があります。第4稿演奏用に自分で追加した新しいパート譜もかなり震える筆跡で書かれていて、壮年期の力強く整ったものとは別人のようです。さらにその後の8月25日、華麗なオルガンソロパートを持つカンタータ第29番「神よ、我ら汝に感謝す」BWV29がバッハ自身の独奏で演奏され、これが生涯最後のカンタータ演奏となりました。この時にも最晩年の筆跡で新たにパート譜を書き起こしたりしていて、最後まで手を抜かないバッハの姿が伺えます。 ということで、演奏時期または稿が特定できる(または盤に演奏時期の記述がある)ものから紹介し、特に稿の明記がないものは後に回すことにします。  BIS-CD-921/922 BIS-CD-921/922鈴木雅明指揮バッハ・コレギウム・ジャパン(BCJ)による第4稿の演奏(1999年リリース)で、BCJのデビュー作となったヨハネ(新バッハ全集版)に続いての2回目のヨハネ録音となります。 最後に第2稿にのみ収められたアリアが補遺として収録されています。第2稿の第1曲はマタイ第1部の終曲(第29曲)と同じ、同じく第2稿の終曲はカンタータ第23番の終曲と同じで、他の盤で聞いてみることはできるので今回収録しなかったということですが、マタイ第29曲とは半音違うのと音の運びや歌詞割りの細かなところにも違いがあり、またアリアの歌詞や通奏低音の編成にも一部違いがあってBCJの録音だけで厳密に第2稿を再構成することはできません。 演奏そのものは、やや速めのテンポできびきびとした運びで、かといって急がされるようなところも無く、何をおいてもまずおすすめできる正統派です。音程の正確さ、声そのものやハーモニーの美しさ、アンサンブルの技術といった基本的なことはもちろん、人間の弱さをえぐり出しながら同時に温かく見守るヨハネのストーリーに否応なく引き込まれる表現も素晴らしいと思います。発声もクリアでありながら暖かさや緊張感を持ち、決して無味乾燥ではありません。歌詞の単語の意味まである程度理解した上で聴くと、音楽全体の説得力が非常に高く、隅々まで注意が行き届いた演奏であると感じます。 ソロも皆素晴らしいのですが、特にドラマを進めていく福音史家とイエス、第2部でその二人や民衆と緊迫したやりとりを交わすピラトや合唱も見事で、上に書いた句読点となるコラールも内容を十二分に踏まえた、それでいて過剰演出とならない表現で深い満足を与えてくれます。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

Carus 83.313 Carus 83.313ハンス=クリストフ・ラーデマン指揮ゲヒンガー・カントライによる演奏(2019年リリース)です。表記は「1749年版」とありますが、1749年に演奏された第4稿を指します。 ラーデマンはドレスデンに生まれ、聖十字架教会合唱団に所属した後ドレスデン音楽大学で学び、母校で教鞭を執っています。在学中にドレスデン室内合唱団を創立し、シュッツの全集録音(本当に全てではないがおそらく一番カバー率の高いもの)をリリースしたりして高い評価を得ています。2013年からはヘルムート・リリンクの後継としてゲヒンガー・カントライの音楽監督に就任しました。 レーベルはCarusですが、同社の出版部門からは今回私たちが使った第4稿の楽譜も出版されています。 BCJと同様やや速めのテンポですが、ハイレベルのアンサンブルで破綻無く進んでいきます。真摯でクリアなBCJと比べると少し色気というかドラマチックな表現が加わり、ソロも合唱もテンポの揺らしや強弱の幅が大きくなっていて、間の取り方も緊張感を高める独特なものです。ます。発声も、イエスを貶める群衆の場面などでは悪意を表現するためにわざと汚い声(音楽表現の範囲内で)を使ったりしています。第4稿では下僕やピラト・ペテロの声楽パート譜が個別に起こされており、より演劇的な要素(それぞれ配役が決まっている受難劇のような)が強くなっているので、それを加味した解釈かも知れません。第24曲の「どこへ」「ゴルゴタへ」の掛け合いも、最後の問いと答えの間に他盤の倍はあるかという長い空白(フェルマータ付き休符)が取られており、一瞬止まったかとはっとするような演出もあります。演奏自体はBCJに劣らず素晴らしいもので、どちらを求めるかはお好みといったところです。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

ACC 24251 ACC 24251コンラート・ユングヘーネル指揮、カントゥス・ケルンによる演奏(2011年リリース)です。Version IV(1749)と表記があり、実際に演奏された第4稿による録音です。ユングヘーネルはケルンで学び、リュート演奏家としてキャリアをスタートさせていますが、ラ・プティット・バンドやムジカ・アンティカ・ケルンで活躍した後ケルン楽大学の教授となり、1987年には声楽アンサンブルのカントゥス・ケルンを立ち上げて、バロック期の声楽作品を精力的に取り上げています。 このヨハネは上記2枚よりさらに速めのテンポで軽やかに始まり、全体として第2部に向けて緊張感を高めて盛り上がっていくプランを採っています。声楽パートはソロも兼ねて8人、オケも1パート1人で指揮者を入れても全部で22人の室内楽編成で、アンサンブルもきわめてクリアで見通しが良く、声楽の歌詞も楽器も全てのパートが聞こえ、フーガの入りも全部聞こえてきて非常に面白いある意味スリリングな演奏です。ピラトと群衆やイエスとのやりとりも十分緊迫感を持って展開され、コラールで一息つくという歌い分けも見事です。群衆は大迫力とはいきませんが、この盤だからこそ聞こえる細かいところを味わうのが良いと思います。 声楽はSATBの4人が二組左右に配置されているようで、それなりの装置で聴くと誰がどこで歌っているか、弾いているかまできちんと定位し、会場のエコーまでちゃんと拾っていて臨場感にあふれた録音です。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

Naxos 8.573817-18 Naxos 8.573817-18ラルフ・オットー指揮、マインツ・バッハ合唱団&オーケストラによる演奏です。解説に1749versionとありますが、音型・歌詞から判断すると1739年のバッハ未完改訂稿にバムラーが追記した1749年の総譜であり、実質的に新バッハ全集版とほぼ同じとなります。第4稿で歌詞だけ変更になったアリアやアリオーソも新バッハ全集版の方で歌っています。第4稿ではチェンバロとオルガンで伴奏される第19曲もここではリュート伴奏のままです。通奏低音にコントラファゴットとチェンバロが入っている(いずれも、第4稿の段階でパート譜が追加・変更されている)のが主な変更で、この点で1749版としているのでしょう。なお、最後に1725年第2稿で追加・差し替えになった5曲(冒頭合唱、3曲のアリア、終曲)が収録されており、音として聞くことができます。ただし、第2稿の時点では未完改訂稿の変更は含んでいないので、このCDで曲を入れ替えて聴いても厳密な第2稿にはなりません。 オットーはカッセル生まれのドイツ人指揮者で、1986年からマインツ・バッハ合唱団の指揮者となり、日常の礼拝でも演奏しています。合唱団は1955年に設立され、こちらも活発に録音・演奏活動を続けていて高い評価を得ており、特にオットーが指揮者を引き継いでからは現代音楽と滅多に演奏されない作品にも力を入れているそうです。 ソリスト、合唱、オケで70人ほどの、バッハとしては比較的規模の大きい演奏ですが、やはりテンポは速めにとって緊迫感を持って進めています。ただしコラールは全体的に少し遅めでしっとりとした演奏。大所帯の割には内容(歌詞)に即して自在に緩急をつけたり間を取ったり、ダイナミックレンジもバロックの宗教曲として不自然でない範囲で大きめに取っていて劇的な抑揚をつけ、レシタティーヴォも劇の台詞のように語っており、表現力豊かな演奏になっています。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

HMC 802236.37 HMC 802236.37ルネ・ヤーコプス指揮、RIAS室内合唱団とベルリン古楽アカデミーの演奏。Version1749とありますが演奏は1749年版総譜、歌詞変更されたアリアも含めて新バッハ全集版で上のオットー盤と同じです。通奏低音にチェンバロが加わっており、付録として1725年第2稿で追加・変更された冒頭合唱、アリア3曲、終曲が収められています。 人数も全体で70人ほどと、こちらもオットー盤と同規模です。ただし、エヴァンゲリストは専任としてコンチェルティストが各パート1名でソロと合唱も担当、バスのコンチェルティストはイエスだけでなくアリア/アリオーソも歌います。加えて合唱には各パート4人のリピエニストが加わり、一部は端役も担当します。このあたりはおそらくバッハが日常使っていた編成とほぼ同じ(少し多い)で、コラールにはさらに17人の声楽補強が加わり、全体で最大40人の合唱になります。また、冒頭合唱のフーガの入りの部分(33小節のHerrや58小節のZeig以降)や、第17曲コラールの繰り返しのところ(Ich kanns以降)、第27b曲の入りのところ(Lasset uns den nicht zerteilen)、第39曲の低音が抜けるところ(112小節Das Grab以降)などはコンチェルティストだけがソリストのアンサンブルとして担当し、非常にメリハリのあるドラマチックな音楽を作り出しています。受難の物語は少数で緊張感を持って進め、個人の信条告白であるアリアはもちろんソリストで、信徒共同体の歌としてのコラールは最大編成で歌う(ボーイソプラノも加わっており、老若男女総出で歌うというコンセプトが徹底されている)という、非常に考え抜かれた編成です。 ヤーコプスはベルギーのヘントで生まれ、同地の大聖堂聖歌隊員を務めた後カウンターテナー歌手として活躍し、のち声楽アンサンブルを立ち上げてその指揮者としても注目されます。バロックオペラを得意としており、上記のような組み立てに声楽陣やオケも良く応えており、まさにオペラを見ているような緊迫感・臨場感があります。 SACD2枚の他、メイキングDVDが1枚ついており、リハーサル風景、ヤーコプスの語り(ドイツ語)、演奏者へのインタビューが1時間分収録されています。特にリハーサル風景は上記の声楽陣の配置なども手にと入るようにわかり、演奏を止めてやり直す時の指示などもそのまま入っていて、本番を済ませたばかりの私としては相当に面白い附録になっています。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

BR KLASSIK 900909 BR KLASSIK 900909ペーター・ダイクストラ指揮、バイエルン放送合唱団とコンチェルト・ケルンによる演奏。NaxosJapanによる日本語の帯や、AmazonやHMVなど日本語の販売サイトには1749年稿との記述があるのですが、CD本体や解説にはどこにも書いてありませんでした。販売サイトには「最も演奏頻度の高いといわれる1749年稿を採用」と書いてあるところもあるのですが、内容的には1749年版総譜で新バッハ全集(ベーレンライター版)と同じのようです。 このCDを聞き始めてすぐ、第1曲のテンポが異常に速いことに驚かされます。アップテンポで進むBCJ(最初に紹介)でも9分かかる冒頭合唱が、こちらは7分50秒で終わっています。何か考えがあるのかも知れませんがいくら何でもこれは速すぎかと感じます。特に途中で出てくる低弦の16分音符などは何をやっているのかわからなくなります。第2曲以降は、特に合唱は若干速めではあるものの許容範囲で収まっていて、コラールや第39曲などは結構ゆっくりと、言葉の間の間を十分にとって演奏しています。バロックを得意とする団体が時々感じさせる落ち着きのなさは第2曲以降は大丈夫なのですが、それだけに「最初の曲はどうしたのか?」と思ってしまいます。トゥルバも基本かなり速いテンポなのですが、そこでも破綻しないのはさすがです。この難曲を、発声や音量や合わせのタイミングなどよくここまでコントロールしながら音楽として作っていけるものだと思います。2曲目以降は、内容(歌詞)にあわせた緩急自在な表現で、受難の世界にどんどん引き込まれていきます。 ダイクストラはハーグで学んだオランダ人指揮者で、2005年から2016年までバイエルン放送合唱団の芸術監督を務め、この録音はその最後の年のものです。バイエルン放送合唱団は公式には1946年の設立ですが、もともとはミュンヘンラジオ放送局が1924年に立ち上げた合唱団にまで遡ります。メンバーはプロ歌手で、通常はだいたい50人から最大100人くらいのメンバーで活動しているそうです。レパートリーも近現代まで広くカバーしています。このCDにはメンバー表がありませんが、別に上がっている動画だと合唱は30人ちょっとくらいで、響きからもこのCDもそのくらいで演奏しているのではないかとと思います。ちなみにこちらの演奏だと第1曲も9分くらいでしっかり演奏していて、合唱が十数人ずつ向かい合う配置だったりイエスや福音史家にちょっとした振り付けがあったりと、変わった演出です。 CDが1枚付録についていて、こちらにはヨハネ受難曲のレクチャがドイツ語で1時間程入っています。途中何となく理解できるところはあるものの、さすがに音声だけで全部を理解するのは難しい(私には無理)です。ヤーコプス盤のように映像と字幕があれば、と思いました。これがわかるようになるとまた違う領域に行けるのかも、とも思います。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

AAM Records AAM002 AAM Records AAM002イギリスの指揮者・鍵盤楽器奏者リチャード・エガーの弾き振りによる、アカデミー・オブ・エンシェント・ミュージック(AAM)管弦楽団・合唱団の演奏です。解説には1724年稿とあり、初演を想定した録音です。最初の演奏の興奮に触れてみたい、また後期稿にある装飾やロココ趣味を取り払ってもっとシンプルで「若く筋肉質な」演奏をしたい、ということのようで、エガーは同じ考えからこの盤の前にマタイの初演稿(1727年を想定)の録音もリリースしています。といってもヨハネ第1稿は再構成が難しく、100%こうであったという確信は持てない、とも述べています。 特徴としては、「初演時のバッハが動員できた高音木管楽器(フルートとオーボエ)は二人で、どちらも持ち替えで演奏できた」という自身の仮説の元、第1曲はフルートを省略して二人ともオーボエを演奏、第34曲(後の稿ではフルート2本とオーボエ・ダ・カッチャまたはオーボエ・ダモーレ2本)ではフルートとダ・カッチャ1本ずつとして抜けた和音をオルガンで補う、ということで、聞いた印象としては他に比べて木管がおとなしい感じがします。また、晩年の低音補強が外されているので、特に冒頭合唱の開始部分などは8分音符の刻みだけでヴィオローネによる拍頭の重さが無く、多分意図通りだと思いますがだいぶ軽い印象です。 冒頭合唱は3種類録音してみたとのことです。まずはCDにも採用されたフルートが全く入っていない版、あとは持ち替え可能な部分でフルートが入る版(オンラインで別途入手できるとのこと)、最後は未完改訂稿・第4稿通りの楽譜通り(オーボエとフルートが全て揃っていて奏者が4人必要)版です。 演奏を聞いてみると、上記フルートのあるなし以前にまず冒頭合唱のテンポの速さに驚かされます。ダイクストラ盤よりもさらに速いテンポ設定で、第1曲は何と7分9秒で終わっています。初演の熱量を表現したかったということなのですが個人的にはこれは許容限度を超えたせわしなさでした。ただ低音が補強されていない分、速く演奏されても機動力にものを言わせてクリアさ(特に低音部)は何とか確保できている感じはします。 あとはアポジャトゥーラは原則省いたり、和音や旋律線を滑らかにするために入った経過音を除いたりと、初期稿の特徴に基づいた実演です。非常に細かな違いですが、ヨハネ受難曲にイエスの超人性や神性を求める人は細かく突き詰めると違和感を持つかも、という気がします。ヨハネ受難曲は、バッハの作品に限らずヨハネ福音書が持つその特性を意識して作られているように思いますが、バッハが最初に手掛けた受難曲は気負いや若さもそなえたある意味矛盾をはらんだ作品で、この演奏はその矛盾にも光を当てた意欲作と言えるかも知れません。 冒頭合唱以外は、トゥルバやコラールは他よりちょっと速いくらいのリーズナブルなテンポで、ソロはむしろたっぷりとソリストに自由に歌わせている印象です。聖句のイエスとピラトとの掛け合いなどは非常に演劇的に緊張感を持って進められ、全体としては聞き終わった後に深い感動を与えてくれます。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

ROP405455 ROP4054552021年にトマス・カントルに就任したアンドレアス・ライツェによる1724年第1稿の演奏です。ライツェはスイス人でありカトリックで、プロテスタント以外がカントルになったのは宗教改革以降初めてとのことです。選考時にも就任時にも物議を醸し続けていて、トマス学校上級生からの反対署名などもあったようですが教会や市当局が押し切り、今では本人の努力もあってすっかり受け入れられているとのこと。FrankfurterAllgemeine紙では改宗もして「コミュニティの一員となった」という報道があります。 ライツェはスイスのソロトゥルンに生まれ、ベルン、チューリヒ、ルツェルンの音楽大学やバーゼル・スコラ・カントールムで学んでいて、オルガン・チェンバロや指揮の他にプロテスタントの音楽や典礼についてもきちんと身につけてきたということです。スイスでオリジナル楽器のコンソートや室内合唱団を設立したり、故郷ソロトゥルンのヴァルデック城音楽監督を務め、各地で客演指揮するなど活躍していましたが、トマス・カントルの募集を聞き「スイスにはこれ以上のポジションはない」ということでチャレンジしたところ、結局満場一致で採用となったそうです。就任当初はコロナ禍の最中で思うような活動もできなかったようですが、最近はミサ曲ロ短調やこのヨハネのCDを発表して軌道に乗ってきたようです。 この録音は2023年の3月下旬にトマス教会で録音されています。バッハ・アルヒーフの全面協力のもと1724年の初演をできる限り再現したということで、男声ソリストは大人が起用されていますがソプラノやアルトは端役も含めてトマーナー(トマス教会少年合唱団)から起用、合唱もトマーナー(25人)でオケはオリジナル楽器を使うベルリン古楽アカデミーが参加しています。基本的には上のエガーと同様の考え方で、管楽器はフルートとオーボエは2人ずつ名前がありますが冒頭合唱にフルートは入っていません。低音も軽めです。「できる限り」というのは、例えば第33曲のレシタティーヴォでは第1稿に紐づけられる通奏低音パート譜はかなり簡素な3小節分しか書かれておらず、第2稿以降はおそらく地震の表現を入れた7小節に拡大されているのですが、その上で展開されたはずの第1稿のレシタティーヴォはもはや再現の手がかりはありません。なので厳密な初稿再構成は不可能で、もしやと思って聞いてはみたもののこの演奏も7小節版で演奏していました。その他の音の運びは初稿パート譜と第4稿のバムラー筆写譜を元にしていますが、ソロはかなり倚音とか前打音が増えていて音の運びが独特なのと、ソロだけでなくコラールの前後などにもここぞというところで鍵盤の即興が入ります。テンポは全体的に速めで特に冒頭合唱は7分21秒という激速です。これはさすがにもう少し落ち着いた演奏でも良いかと思うのですが、バッハの16分音符はもっと早いメリスマで歌う曲もあるので、先入観を廃して楽譜に向き合うとこれも有りかもしれません。特にヨハネの初演はクーナウの後任として就任後最初の受難曲としてバッハが念入りに準備したものなので、前衛作曲家の鮮烈なライプツィヒデビューの勢いを表現したかったのかも知れません。音楽としての美しさより緊迫のドラマの表現を優先しているようで、特にイエスとピラトやイエスと弟子などの掛け合いのところなどは演劇を見ているようです。アリアになると少し音楽(メロディとか、和声とか、声そのものとか)の美しさを出す方向に振れるのですが、これも悔悛や嘆きを表現している曲だとそのように歌われます。この指揮者の意思にちゃんとついて行っているトマーナーも大健闘で、ボーイソプラノの危うさ・はかなさを残しながら芸術表現とパフォーマンスの両方を満足させています。細かく聞いてもよく練られた演奏ですが、曲の進行にまかせて音楽全体を大きく聞いても説得力のある名演でした。 2024年のライプツィヒ・バッハ音楽祭でも、ちょうど初演から300年にあたる記念の演奏会としてオケを含めほぼ同じメンバーでトマス教会で上演されたので聞きに行きました。音楽祭ということを考慮したのか、女声ソロがトマーナでなく大人に変わっていて、CDより少しだけドラマから音楽に寄せてきた感じでしたが、全体のテンポはやはり同じように速く軽快な演奏でした。いろいろなところで実施されている初演の再現はだいたいこの方向性に揃ってきているように思います。ちなみにこのCDや音楽祭の実演でバスのソロを歌っているトビアス・ベルントは私達のモテッテ演奏会でも素晴らしいアリアを歌ってくれました。 なお、このCDの販売元が提供している日本語紹介に「演奏形態も歴史的な慣例に従い、トーマス教会のオルガンの周りに演奏者を配置して行われました。300年の時を経て甦る初演当時の響きをお楽しみください。」という一文があります。オリジナルの解説にもさらっと書いてあるので日本語版でもそのまま載せたのだと思いますが、その慣例とは具体的に何なのかは不明です。初演はそもそもニコライだし、ここで使われているオルガンとは北廊2階にあるバッハ・オルガンで、バッハ当時には存在しません。トマスで演奏するなら西側入口の上、私達も歌ったバルコニーの方がずっと広いし音響も良いです。ニコライならポルシェ・オルガンの左右に演奏者を配置するのはありですが、こちらも私達のように祭壇の前で歌うならオルガンとは向かい合わせになります。「初演当時の響き」とは、使う楽器や歌い手や音型のことならほぼ合っていますが、真に何を意味しているのかは結局わかりませんでした。盤のコンセプトにも関わる内容なので突っ込んでも良いかもと思ったのですが、販売元にそこまで求めるのは酷かも知れません。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

WPCS-13678/9 WPCS-13678/9マルク・ミンコフスキ指揮ルーブル宮音楽隊による演奏です。販売サイトや日本語解説に「1724年稿に基づく」という記述があったのですが、実際に演奏されているのは未完改訂稿+バムラー補筆、つまり新バッハ全集版でした。冒頭合唱はフルートやバッソノ・グロッソが指示通りに入った後期稿で、第2曲のテノールのレシタティーヴォの音の運びも同様でそれ以降も新バッハ全集通りです。というか解説の最後のページに小さな字で使用楽譜はベーレンライター新バッハ全集版であると明記してありました。 オリジナルの解説では「original text of 1724」としかなく、解説を書く時点ではこれを1724年版(第1稿)と誤解したか、もしかすると「1724年に初演されたヨハネ受難曲」程度の意味で使っていたのかも知れません。CDの帯(日本語)には「1724年版のテキストに厳密に準拠する選択がなされた」とあり、この録音に先立って行われた演奏会では第2稿(1725年稿)のアリアが本編の中で歌われていたのですが、CD化にあたって附録に移された、ということかも知れません。 ミンコフスキ本人のインタビューは和訳されていたのですが、版についての言及はありませんでした。気にしない人にはごく些細な違いですし、わかる人にとってもそれで音楽の本質が大きく変わるようなことも無いですが、やはり解説は正確に書いてほしかったです。特にヨハネにおいては版の記述を間違えると大きなミスリードにつながる可能性があり、中でも1724年第1稿は上のエガーのところでも述べた通り後期稿の円熟がはずれて少し荒削りなところがあり低音の強化も元に戻って軽くなるので、それを求める人には「話が違う」となるかもしれません。 日本語解説の???な点は置いておいて、新バッハ全集版に基づく演奏として聴いてみると非常にいい感じです。オーケストラは25人、歌手は全部で9人という室内楽編成で、ほとんどOVPPに近いクリアさで歌詞や内声の動きまでくっきりと聞こえ、テンポは速めながら器楽も含めたアンサンブルも全く乱れずハーモニーも美しいです。ソロはもちろんアンサンブルでも自由自在に(様式の範囲内で)テンポを揺らし、語りも歌も実に豊かな表現力で受難の緊迫感を伝えています。特に福音史家は熱演と思います。 イエスと福音史家は専属かと思いきや第31曲で事切れたイエス役がそのまま第32曲のバスのアリアを歌うなど普通はやらない起用をしています。これは「救う側と救われる側は同一である」というミンコフスキの解釈というか信念からあえてそうしているそうです。また、福音史家のテノールは第2稿の13bのアリア、イエスのバスは同じく第2稿の11bを附録で歌っています。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

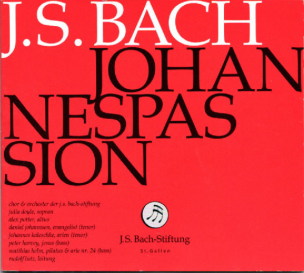

B621CD B621CDルドルフ・ルッツ指揮バッハ財団合唱団・管弦楽団の演奏です。パッケージに加えられた日本語の帯や販売サイトには「いくつかの版の違いを演奏に反映させる」「曲の一部に第2稿を用いる」と書いてあったのですが、聴いてみると基本的には新バッハ全集版に基づいて所々第4稿が混じっているという演奏てす。 オリジナルの解説にはルッツの対談が掲載されていて確かに英訳では「I am partial to the second version written in 1725」という発言があり、partialを「部分的に使った」、つまり第2稿を一部取り入れたと解釈したようですが、熟語としてのbe partial toには「〜が特に好きである、〜を(えこ)ひいきする」という意味があり、前後の文脈から言うとたぶんこちらが正解です。同じ対談にちゃんと「(検討の結果、1725年版も大好きだが冒頭合唱のHerr, unser Herrscherも捨てがたく)新バッハ全集版に落ち着いた」と書いてあるのです。ただし研究に基づいて多少手を入れているようです。 冒頭合唱から第10曲までは、バッハの改訂の通り(新バッハ全集の通り)です。第19曲バスのアリオーソは、オブリガートにリュートでなくチェンバロを起用していました(リュートは通奏低音にも参加せず、この録音ではそもそも編成に入っていません)。ここにチェンバロを使うということは第4稿を使っているということなので、弦楽器もヴィオラ・ダモーレでなく弱音器付きのヴァイオリン(音を聞いてもそんな感じ)で、そのまま次の第20曲も演奏しているようです。第30曲のガンバとアルトのアリアも、中間部のガンバはソリストと同じ動きで始まっているので第4稿のように聞こえます。第35曲のオブリガートはフルートとダ・カッチャ1本ずつ(新バッハ全集だと2本ずつユニゾン)でヴァイオリンの補強はないように聞こえる(第4稿は弱音器付きヴァイオリンの補強あり)ので、もしかするとここは第2稿になるかも知れません。でも基本は誤訳だと思います。 この演奏の本当の魅力は、粛々と(ある意味淡々と)進めていく音楽の解釈そのものかと思います。ソロも合唱も特に速すぎることもなく大げさになりすぎることもないのですが、ちゃんとふさわしい抑揚と表情があって意味が実によく伝わってきます。ヨハネのトゥルバは荒れ狂う群衆やユダヤ聖職者の言葉でピラトを急かしていく役回りが多いのですが、そこはちゃんと推進力をかけながら冷静さやハーモニーの美しさを保っている感じがします。また上の対談の中で「ピラトとイエスの邂逅がヨハネの中心だと思っている」といっており、この二人の対話の中でイエスが自分の超越性や栄光を語っていく部分が特に念入りに表現されているように思います。スピードやテクニックに頼らなくても(もちろん備えている前提で)こういう表現もあるのかと感心します。 この他、特にレシタティーヴォの伴奏では鍵盤楽器(主にチェンバロ)がアルペジオやらスケールやら即興メロディやらで大活躍しています。ルッツは鍵盤楽器奏者でもあるのでもしかして弾き振りかとも思いましたがチェンバロは違う人が弾いていました(指示はあったかも知れません)。 第11曲や第17曲のコラールのように二つの節を続けて歌う場合、間にチェンバロやオルガンの即興演奏を挟んでいます。また第2部の最初のコラールの前にもオルガンの短い即興があり、これは音取りが楽だろうと思いましたが、コラールの間の即興はちょっと唐突な感じがしました。 ルッツはチューリヒ芸術大学とウィーン国立音楽大学で学び、バーゼル・スコラカントールムで教鞭を執っています。スイスの実業家と協力して1999年にバッハ財団を立ち上げて独自のレーベルも創設、2006年には合唱団・管弦楽団を組織して芸術監督に就任し、カンタータや受難曲、モテットを初めとするバッハの声楽曲の録音を精力的に進めています。特にカンタータは全曲録音をめざしており、2022年現在で30巻台の終わりにまで到達していて、あと半分から2/3弱、くらいのところに来ています。大曲も順次リリースしていて、このヨハネは4大宗教曲の3番目として2019年にリリースされ、2020年のクリスマスオラトリオで完結しました。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

harmonia mundi 901748.49 harmonia mundi 901748.49フィリップ・ヘレヴェッヘ指揮コレギウム・ヴォカーレ・ヘントによる第2稿(解説では1725年版と表記)の演奏です。2001年の録音で、これが確か第2稿の世界初リリースでした。ヘレヴェッヘは以前(1988年)に新バッハ全集による演奏を収録しており、新機軸での再録です。再録時にはCarus版の第2稿の楽譜はまだ世に出ておらず、明治学院バッハ・アカデミーで樋口先生が再構成されたのと同様の作業が必要だったと思われます。 ヘレヴェッヘは、姓のフラマン語Herreweghe(ドイツ語だとHerren Weg)は「主の道、という意味です。美しいでしょう」と何かのインタビューに自身で答えていたのが印象的です。ベルギーのヘントに生まれ、もともとは実家の医者を継ぐことを目指していましたが途中で方針変更し、ヘント音楽院で学んで音楽家に転身し、ここでも演奏に参加しているコレギウム・ヴォカーレ・ヘントも設立ました。バッハ好きとしては、テルデックのカンタータ全集プロジェクトで合唱指導で参加していたのを憶えている人も多いでしょう。バッハやバロックも得意としますが、現在では古楽に限らず指揮者として精力的に活動し、ハルモニア・ムンディを中心とするレーベルでたくさんのCDをリリースしています。 第2稿の演奏では、声楽ソリストがイエス・福音史家含め9名、合唱が各パート4名の16名、オーケストラが21名、指揮者を入れて合計47名での演奏。ヨハネとしては中くらいの規模です。基本的にテンポはそれほど急がず(特に合唱)、着実に美しく音を紡いでいく感じで安心して聞いていられます。ただしピラトに絡むところは少し巻いてみたり、美しさだけではない表現も垣間見えたり(例えば歌詞の発音を演劇的にしてみたり)で、静かに感動する演奏です。目前に展開する惨劇に息をのむ、という演奏ではないですが、主の受難に思いを馳せる演奏の一つとして十分説得力のあるものです。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

COV 92007 COV 92007室内アンサンブルのヴンダーカマーによる、第2稿の演奏です。この団体はサラ・パール、ミラ・ランゲ、マルティン・ゼーマン、ペーター・ユーリンクという古楽演奏家達(この盤にも参加)によって2014年に設立されたもので、17〜18世紀の室内楽を演奏することを目的とし指揮者を置かずにメンバーの自発性で音楽を進める室内楽的な運営が特色。中心人物のサラ・パールは著名なガンバ奏者のヒレ・パールの「娘」と書いてある通販サイトもありますが、バロックヴァイオリン奏者でもある娘の名はマルテで、サラはヒレの「姪」というのが正解のようです。 この録音も、福音史家とイエスは専任ですが他は二人のテノールとソプラノ・アルト・バスは一人ずつという、全部で7人の声楽陣で歌っています。コラールやトゥルバはおそらく各パート一人で歌っていると思われます。ヴァイオリンは二人ですがIとIIを一人ずつ、あとのヴィオラやチェロなども各パート一人ずつ、管楽器ももちろんパートごとに一人で、ヨハネを室内楽のスタイルで演奏するというチャレンジです。声楽も器楽もお互いに聞き合い、アイデアをぶつけ合って、音楽そのものに統制をゆだねる、ということです。特に第2稿はこのスタイルにマッチするから選んだと解説にありましたが、具体的にどこがどうマッチするかは述べられていませんでした。 確かに、曲の入りや途中で場面が変わるところなどでは演奏者同士でコンタクトしているのであろうという雰囲気で、とても親密な演奏です。第2稿で追加された超絶技巧のアリアも自由闊達で、4声コラールも含め全てのパートの発音や息づかいまでがニュアンスも含めてとてもクリアに美しく聞こえてきて、確かに室内楽の良さを感じます。 合唱団員としては、カンニングブレスがきかないOVPPではここでブレスを入れるのかとか、ここの子音の発音はこのタイミングなのか等、下手な音取りよりよっぽど勉強になります。 ただし、ヨハネの核心となるピラトと群衆・ユダヤ聖職者との掛け合いなどは、逆に美しく決まりすぎて荒ぶるところがありません。大勢の群衆がピラトを追い詰めていくというよりは穏やかに相談しているような雰囲気で迫力がなく、ボリューム的にも物足りません。個人的にはもっとヨハネの持つ緊迫感が欲しいです。 4声コラールも、本来はストーリーを一旦止めて、舞台の外にいる一般信徒自身の声として歌われるものなので、劇中の登場人物が舞台から自分で注釈するような感じになると、どんなに美しくてもちょっと違う気もします。受難曲は、人間の罪と愚かさにより救い主を死に追いやったことへの痛切な悔悟と反省を促すように表現された方が、異教徒である我々にも通じる普遍的な感動を呼ぶように思います。その意味では洗練され過ぎるOVPPは向かないのかもしれません。 |

このページの最初に戻る

このページの最初に戻る