シュパイアー

| Mannheim|Worms Mannheim|Worms | | |

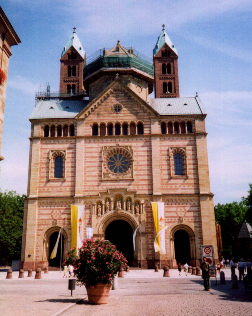

| ライン河の中流地域、マイン川との合流地点あたりにひろがるラインラントには、神聖ローマ帝国皇帝が直々に作らせた大聖堂、いわゆるカイザードームのある街が3つ近くに集まっています。 いずれも劣らぬ大建築で、在りし日の皇帝の権威を彷彿とさせるものですが、中でも最も有名であり建築史の本にもよく紹介されるのはここシュパイアーにある大聖堂です。カイザードームのうちでも最初に着工されたもので、世界遺産にも指定されています。  シュパイアー駅から500mほど南に歩くと、その名も昔の城門(アルトペルテル)という13世紀の門があります。この門の上部は16世紀に建て増しされ、高さ55mというドイツで最も高い市門の塔の一つになりました。ここから旧市街をのぞき込むと通りの東の端にシュパイアー大聖堂を見ることができ、そこまでの大通りをマクシミリアン通りといいます。 シュパイアー駅から500mほど南に歩くと、その名も昔の城門(アルトペルテル)という13世紀の門があります。この門の上部は16世紀に建て増しされ、高さ55mというドイツで最も高い市門の塔の一つになりました。ここから旧市街をのぞき込むと通りの東の端にシュパイアー大聖堂を見ることができ、そこまでの大通りをマクシミリアン通りといいます。神聖ローマ帝国皇帝コンラート2世によって作られ、通りというより細長い広場といった感じで、市庁舎や造幣局などもこの通りに沿って建てられています。当時はこの通りに沿って皇帝の凱旋や司教就任のパレードなどがはなやかに行われていました。 左の写真でも、門のアーチのはるか向こうに大聖堂がのぞいているのがおわかりでしょうか。  マクシミリアン通りを歩いていくと、大聖堂の西側正面がだんだん大きく見えてきます。この部分は19世紀になって再建されたものですが、教会の他の部分とどうも釣り合いがとれていません。西側正面以外は雄大というか剛毅というかいかにもドイツ皇帝というイメージなのですが、西側正面だけは妙に装飾的・曲線的で弱々しさを感じます。 マクシミリアン通りを歩いていくと、大聖堂の西側正面がだんだん大きく見えてきます。この部分は19世紀になって再建されたものですが、教会の他の部分とどうも釣り合いがとれていません。西側正面以外は雄大というか剛毅というかいかにもドイツ皇帝というイメージなのですが、西側正面だけは妙に装飾的・曲線的で弱々しさを感じます。私は事前に事情を知っていたのですが、何も知らない妻が見ても「なんだか変」などと言わせるような代物でした。(もっとも、妻は私のドイツ教会引き回しの刑にあってロマネスクの教会をさんざん見物させられた後だったので目はある程度できていたはず)  シュパイアー大聖堂は、1024年に皇帝となったばかりの上記コンラート2世によって1030年に起工され、孫のハインリヒ4世によって1061年に献堂されました。この時の聖堂建築は基本的に今のものとほぼ同じでしたが、その後すぐに同じハインリヒ4世によって大規模な改修が行われ、西正面以外は現在見るような姿に生まれ変わりました。 シュパイアー大聖堂は、1024年に皇帝となったばかりの上記コンラート2世によって1030年に起工され、孫のハインリヒ4世によって1061年に献堂されました。この時の聖堂建築は基本的に今のものとほぼ同じでしたが、その後すぐに同じハインリヒ4世によって大規模な改修が行われ、西正面以外は現在見るような姿に生まれ変わりました。この改修で主に変わった点は、四角だった祭室が半円形になったこと、板張りの平天井が石造りのヴォールト(アーチをつなげたような形の曲面天井)になったこと、それにより天井部分の重量が増えて身廊のアーチに副支柱がつけられたことが挙げられます。 特に、ヴォールト天井についてはドイツでは初めての試みで、建築史上大変大きな意味を持っています。それまではここに限らず大規模建築の天井は板張りが普通で、ヴォールトは通常側廊やクリプト(地下祭室)に用いられていたに過ぎませんでした。 もちろんヴォールトの技術は古代ローマ時代から知られてはいましたが、中世ヨーロッパの建築技術ではそれまで石造りの天井をかけることができなかったのです。この改修をもってドイツロマネスク建築の時代が始まるとされています。なお、改修後の大聖堂は1106年に再度献堂されています。 写真で見ると大きさが実感できませんが、当時としては最大級の建物で、西側正面の横幅も30メートル以上あります。  ハインリヒ4世は、1077年の「カノッサの屈辱」で有名なあの皇帝です。当時はちょうど司教の任命権を巡ってローマ教皇と神聖ローマ皇帝が抗争を繰り広げていた、いわゆる聖職叙任権闘争の時期に当たり、神聖ローマ帝国皇帝としては内外に権威を見せつける必要があったのです。 ハインリヒ4世は、1077年の「カノッサの屈辱」で有名なあの皇帝です。当時はちょうど司教の任命権を巡ってローマ教皇と神聖ローマ皇帝が抗争を繰り広げていた、いわゆる聖職叙任権闘争の時期に当たり、神聖ローマ帝国皇帝としては内外に権威を見せつける必要があったのです。しかし、当時は教皇権力は絶頂期にあり、教皇権を脅かすまでには至りませんでした。第1回十字軍が派遣されたのもちょうどこの頃、1096年のことです。カノッサで破門を解かれた後もハインリヒ4世はしつこく教皇に逆らいますが、2回目の破門の最中の1106年、シュパイアー2回目の献堂のその年に没してしまいます。破門中であったため、没後すぐには自分の建てた大聖堂に葬ってもらうことさえできず、破門が解かれるまで遺骸は大聖堂に付属していた未聖別のアフラ礼拝堂に5年間も安置されていました。  皇帝たちは、今は東側祭室地下のクリプトに眠っています。左の写真で半円形に出っ張った部分が祭室で、この基部に半地下式のクリプトがあります。創建当初からの状態をとどめているクリプトには、教会の設立者コンラート2世と王妃ギゼラをはじめ、子のハインリヒ3世、孫のハインリヒ4世、曾孫のハインリヒ5世とザーリアー朝歴代の神聖ローマ皇帝、また大空位時代が終わって最初の皇帝となり後のハプスブルク家の繁栄の基礎を築いたルドルフ・フォン・ハプスブルク、ホーエンシュタウフェン朝を代表する皇帝フリードリッヒ1世バルバロッサの妃と娘(本人は十字軍で戦死して遺体は行方不明)など錚々たるメンバーの石棺が広い地下室に並べられています。 皇帝たちは、今は東側祭室地下のクリプトに眠っています。左の写真で半円形に出っ張った部分が祭室で、この基部に半地下式のクリプトがあります。創建当初からの状態をとどめているクリプトには、教会の設立者コンラート2世と王妃ギゼラをはじめ、子のハインリヒ3世、孫のハインリヒ4世、曾孫のハインリヒ5世とザーリアー朝歴代の神聖ローマ皇帝、また大空位時代が終わって最初の皇帝となり後のハプスブルク家の繁栄の基礎を築いたルドルフ・フォン・ハプスブルク、ホーエンシュタウフェン朝を代表する皇帝フリードリッヒ1世バルバロッサの妃と娘(本人は十字軍で戦死して遺体は行方不明)など錚々たるメンバーの石棺が広い地下室に並べられています。1529年、宗教改革の嵐が吹き荒れていた頃に、ここシュパイアーにて帝国議会が開かれました。この議会で、それまで認められていたルター派の権利が大きく制限されたことに対し、5人のルター派の諸侯と14の都市が抗議書を提出します。このことから、ルター派のことをプロテスタント(=抗議する人)と呼ぶようになりました。 今は安らかに眠っている皇帝達も大聖堂そのものも、17世紀にはプファルツ継承戦争によって大きな災難を被りました。フランス軍はマインツやハイデルベルクといった古都を次々に占領し焼き払っていきました。シュパイアーも難を逃れることはできず、街は略奪にあって放火され3日以上も燃え続けました。大聖堂の中には避難してきた街の住人達の家財道具が置かれていて、石造りの大聖堂も結局炎に包まれてしまったそうです。荒れ狂ったフランス兵は放火と略奪だけでは飽きたらず、クリプトに埋葬されていた皇帝達の棺を壊して遺骨を放り出し、頭蓋骨を蹴飛ばして遊んだと伝えられています。  街はその後10年ほど荒れ果てた状態で放置されていました。散り散りになった人々も次第に戻ってきて、シュパイアーの街の修復が始まりましたが、散乱した皇帝達の遺骨の整理にも数日かかる有様で、大聖堂の西半分は崩壊の危険があるために結局取り壊されてしまいました。この後に修復された部分ともともとの建物の境目は外側からはっきり見て取ることができます。右の写真でも、2階の左から4つ目の窓のところで壁の色が変わっていて、向こう側よりも手前の西側正面の方が新しいことがわかります。 街はその後10年ほど荒れ果てた状態で放置されていました。散り散りになった人々も次第に戻ってきて、シュパイアーの街の修復が始まりましたが、散乱した皇帝達の遺骨の整理にも数日かかる有様で、大聖堂の西半分は崩壊の危険があるために結局取り壊されてしまいました。この後に修復された部分ともともとの建物の境目は外側からはっきり見て取ることができます。右の写真でも、2階の左から4つ目の窓のところで壁の色が変わっていて、向こう側よりも手前の西側正面の方が新しいことがわかります。大聖堂の西半分の最初の修復は、ドイツ・バロック建築の名匠バルタザール・ノイマンの息子イグナツ・ミヒャエル・ノイマンが行いましたが、最後まで行かないうちに市の予算が尽きてしまって西側正面は応急処置になってしまいました。結局今の西側正面が完成したのは1861年、普仏戦争の少し前になります。現在の西側正面が何となく据わりが悪いのはこんな事情からだったのです。  私たちが訪れたのは8月15日、日本では敗戦の日ですが、ドイツ(カトリック地域)ではマリア被昇天の祝日です。聖母マリアはキリストと違って死後自力で天国に昇ったのではなく、キリストによって昇天させられたという意味で「被昇天」といいます。 私たちが訪れたのは8月15日、日本では敗戦の日ですが、ドイツ(カトリック地域)ではマリア被昇天の祝日です。聖母マリアはキリストと違って死後自力で天国に昇ったのではなく、キリストによって昇天させられたという意味で「被昇天」といいます。堂内には今世紀に作られたほぼ等身大のマリア像があり、当日は儀式のためにきれいに飾り付けられていました。最初に大聖堂に入ろうとしたときにはちょうど儀式の最中で、邪魔をしないようにまず近くにあるユダヤ人浴場や三位一体教会などを見てから改めて訪れ、はるか千年昔のドイツ皇帝達に思いを馳せることができました。 |

| (1998年8月) |

Copyright © 2000 Bachhaus Kawaguchi All rights reserved.