コラール・カンタータ300年 実施編(2)

| | | |

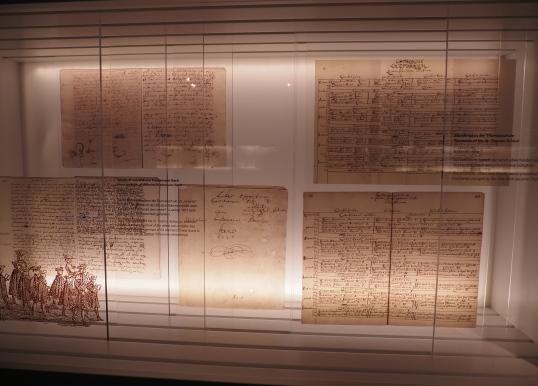

翌14日は、音楽祭事務局が準備してくれた自筆譜見学会です。バッハ博物館の入口近くに新設されたSchatzkammer(宝物室)には、館所蔵の貴重な資料から選りすぐりの品が展示されているのですが、今回はバッハ音楽祭にあわせてコラール・カンタータの自筆譜などが展示されていました。音楽祭の期間中に世界中からやってくる合唱団に向けて、博物館の係員の説明付きの見学会が企画されたので、バッハ・アカデミーでの希望をとったところ全員が参加でした。 翌14日は、音楽祭事務局が準備してくれた自筆譜見学会です。バッハ博物館の入口近くに新設されたSchatzkammer(宝物室)には、館所蔵の貴重な資料から選りすぐりの品が展示されているのですが、今回はバッハ音楽祭にあわせてコラール・カンタータの自筆譜などが展示されていました。音楽祭の期間中に世界中からやってくる合唱団に向けて、博物館の係員の説明付きの見学会が企画されたので、バッハ・アカデミーでの希望をとったところ全員が参加でした。部屋はそれほど広くなく一度に入れるのが上限20人とのことなので、1回30分で3回に分けての実施となります。これも予め時間帯の希望をとって一つの回に偏らないようにしました。また、あわせてバッハ音楽祭特製のTシャツをプレゼントしてくれるとのことなので、これもXXLからXSまで6種類あるサイズのうちどれが欲しいか事前に集計しました。  自筆譜といってもバッハのものだけではなく、一部は弟子の作成したパート譜もあります。コラール・カンタータの特集のところでは同じ曲の声楽譜と器楽譜が並べてあるのですが、その中に私達が歌うBWV68第1曲のアンドレアス・クーナウ筆のパート譜を見つけて感激、しばし見入っていました。声楽はバス、器楽はヴァイオリン1で、紙が気軽に使えなかった時代のことで、どちらもちょうど1ページに入るように少し窮屈に書かれています。さんざんCDを聞いたり練習したりしてきたのでどちらも音が頭の中で再生でき何となくうれしくなります。 自筆譜といってもバッハのものだけではなく、一部は弟子の作成したパート譜もあります。コラール・カンタータの特集のところでは同じ曲の声楽譜と器楽譜が並べてあるのですが、その中に私達が歌うBWV68第1曲のアンドレアス・クーナウ筆のパート譜を見つけて感激、しばし見入っていました。声楽はバス、器楽はヴァイオリン1で、紙が気軽に使えなかった時代のことで、どちらもちょうど1ページに入るように少し窮屈に書かれています。さんざんCDを聞いたり練習したりしてきたのでどちらも音が頭の中で再生でき何となくうれしくなります。声楽の場合、現在では他のパートや伴奏も書いてあるヴォーカルスコアを使って練習していて、入りの音などは他のパートや伴奏部分から取ることも多いので、自パートが書いてあるだけだとやりにくいだろうと思いました。また歌詞の記入も結構適当で、どの音符でどう発音するか判別がつきにくいです。ただし作った人や書いた人がその場にいるのでわからなければすぐ聞けるし直接の指導もあるので問題ないでしょう。いずれにせよ演奏時にはトマス学校の生徒や助っ人の大学生、オケや通奏低音やソリストなどはこれらを使って演奏していたという実物を目の当たりにすることができました。 BWV68の他にも、BWV20や26といったコラールカンタータの名作のパート譜やBWV135の自筆総譜(作曲譜)などが同様に展示してありました。バッハは作曲譜でもわりときちんと読みやすく書かれているのですが、やはり訂正や変更の跡があって生々しかったです。特にインクで書かれた音符の訂正はナイフで紙を薄く削り取って消すことも行われていたので、そういう箇所は年月が経つと破れてしまったりします。また当時のインクは腐食性が強く、黒々と書かれたところの真ん中に穴が開いてしまったりもしていました。こんなのは印刷された現代譜だけを見ていたのではなかなかわからないことで、音楽祭事務局に感謝です。 この他の展示物としては当時の聖書や有名なバッハの肖像画のオリジナルなどで、隣の第二室では「バッハ家の女性の声」ということでアンナ・マグダレーナを始めとするバッハ家の女性の活躍や生涯にスポットを当てた展示もありました。なお宝物室は撮影禁止なのでコラールカンタータのパート譜の写真はありません。上の写真は、二階の常設展示にあった1725年のトマス学校の時間割やフリーデマンの学習帳などです。フリーデマンもこの頃トマス学校にいたので、上で述べた助っ人や写譜要員(コピスト)として重宝されていたに違いありません。  宝物室の見学のあとは、Tシャツの配布です。このシャツは背中にバッハの数である14と、私達の合唱団の名前(Bach Akademie Meiji

Gakuin University Tokyo)が印刷してありました。今年は世界中から約30のバッハ合唱団が参加するとのことで、それぞれの団体用にわざわざ作ってくれていました。このTシャツを着ている(持っている)と音楽祭の参加者であることがすぐわかって、提携する博物館や音楽祭の演奏会チケットが割引になったり、演奏会場やその周辺でもちょっとでも困ったそぶりをすると周りにいるスタッフがすぐ声をかけてくれたりで、いろいろと良いことがありました。 宝物室の見学のあとは、Tシャツの配布です。このシャツは背中にバッハの数である14と、私達の合唱団の名前(Bach Akademie Meiji

Gakuin University Tokyo)が印刷してありました。今年は世界中から約30のバッハ合唱団が参加するとのことで、それぞれの団体用にわざわざ作ってくれていました。このTシャツを着ている(持っている)と音楽祭の参加者であることがすぐわかって、提携する博物館や音楽祭の演奏会チケットが割引になったり、演奏会場やその周辺でもちょっとでも困ったそぶりをすると周りにいるスタッフがすぐ声をかけてくれたりで、いろいろと良いことがありました。確かに音楽祭期間中はこれを着ている人をよく見かけました。背中の団体を見れば、実際に参加している人とわかって何となく親近感がわきます。一般用も売られているのですが、そちらには14の数字だけで団体名は入っていません。  配布のあとは普通にバッハ博物館を見て回ってよいとのことだったので、久々(6年ぶり)に展示室に行ってみました。前回からそれほど大きくは変わっていないものの、触って音を出してみる展示が増えていたりとちょっとずつ体験型にシフトしています。左の写真は一見日用品の展示のようですが、持ち上げたり蓋を開けたりハンドルを回したりすると音楽が流れます。二つ三つ同時にいじると不思議な合奏になります。 配布のあとは普通にバッハ博物館を見て回ってよいとのことだったので、久々(6年ぶり)に展示室に行ってみました。前回からそれほど大きくは変わっていないものの、触って音を出してみる展示が増えていたりとちょっとずつ体験型にシフトしています。左の写真は一見日用品の展示のようですが、持ち上げたり蓋を開けたりハンドルを回したりすると音楽が流れます。二つ三つ同時にいじると不思議な合奏になります。 午後は旧市街の外にあるパウル・ゲルハルト教会での前日練習で、個別行動の人も含めて全員が集まるのはこれが最初となります。この教会も音楽祭に参加していて、当日午前中にバッハのカンタータなどの演奏会がありました。その時に私達のモテッテのソロを歌ってくれるソリストやオケも一部出演していたので、彼らにとっては午後も残って引き続いての練習となります。旧市街からトラムかバス一本で15分くらいのところで、行き方も難しくなさそうなので地図だけ配布して現地集合としました。  この教会はコネヴィッツ地区というところにあるのですが、もともとの教区教会は少し離れた別の場所にあり、今の場所は墓地でした。街の人口が増えて古い教会が手狭になったため、墓地を整理して新しい教会を1898年に起工し、1900年4月に聖別されています。旧市街の主要教会と比べてそんなに歴史のある建物ではありませんが、木製のアーチ天井をはじめ木を主体とした柔らかで落ち着いた内装の教会です。 この教会はコネヴィッツ地区というところにあるのですが、もともとの教区教会は少し離れた別の場所にあり、今の場所は墓地でした。街の人口が増えて古い教会が手狭になったため、墓地を整理して新しい教会を1898年に起工し、1900年4月に聖別されています。旧市街の主要教会と比べてそんなに歴史のある建物ではありませんが、木製のアーチ天井をはじめ木を主体とした柔らかで落ち着いた内装の教会です。もともとはヴァイセンフェルスのオルガンビルダーであったラーデガストの楽器(三段鍵盤、パイプ1886本)が設置されていましたが、第二次大戦後東独時代にポツダムのアレクサンダー・シューケ工房製のもの(二段鍵盤、パイプ2079本)に置き換えられています。建物は音響効果に優れていて、演奏会やレコーディングセッションも良く行われ、ここで録音されたレコードやCDはすでに300種類を超えているそうです。 聖別されてからもしばらく名前が決まらず議論が続いていたのですが、それから30年以上経った1934年になって、ルター以降でドイツ最大の賛美歌(コラール)作家とされるパウル・ゲルハルト(1607〜1676)の名前をつけることが決まりました。ゲルハルトは、ハレとヴィッテンベルクを結ぶルートの少しヴィッテンベルク寄りにあるグレーフェンハイニヒェンという小さな街で生まれ、ヴィッテンベルク大学で神学と哲学を修めました。前半生は三十年戦争に翻弄され、希望していた聖職者にもなることができず苦悩の人生を送りましたが、ベルリンでカントルをしていたヨハン・クリューガーがゲルハルトの詩に曲をつけて世に広めてからは、当時荒廃しきっていたドイツの人々に大きな慰めや希望や魂の救いをもたらしました。バッハが生まれたのはゲルハルトが亡くなったわずか9年後で、カンタータや受難曲の歌詞にたくさんの詩を使っています。   最初のステンドグラスは第二次大戦の戦災で失われ、今設置されているのは戦後新しく作られたものですが、ゲルハルトの詩から取られた言葉が4カ所に掲げられています。南側にはIch

steh an deiner Krippen hier(われここ汝の飼葉桶の側に立ち:降誕)とEin Lämmlein geht und

trägt die Schuld(子羊が往く、咎を背負って:受難)の文章がありました。前者はクリスマスオラトリオ第6部の59曲やシェメッリ歌曲集の4声コラールBWV469に歌詞が使われています。当時この詩は何種類かの旋律で歌われていて、バッハもこの2曲に別々の旋律をあてているのですが、現在ではこの歌詞はバッハ自作のBWV469の旋律で歌われることがほとんどです。 最初のステンドグラスは第二次大戦の戦災で失われ、今設置されているのは戦後新しく作られたものですが、ゲルハルトの詩から取られた言葉が4カ所に掲げられています。南側にはIch

steh an deiner Krippen hier(われここ汝の飼葉桶の側に立ち:降誕)とEin Lämmlein geht und

trägt die Schuld(子羊が往く、咎を背負って:受難)の文章がありました。前者はクリスマスオラトリオ第6部の59曲やシェメッリ歌曲集の4声コラールBWV469に歌詞が使われています。当時この詩は何種類かの旋律で歌われていて、バッハもこの2曲に別々の旋律をあてているのですが、現在ではこの歌詞はバッハ自作のBWV469の旋律で歌われることがほとんどです。後者はバッハの作品にはありませんが受難曲や受難オラトリオ(例:シュテルツェル作)ではよく使われているポピュラーなものです。 反対側にはAuf, auf, mein Herz, mit Freuden(いざ起きよ、我が心、喜びもて:復活)、Gott Vater, sende deinen Geist(父なる神よ、汝の御霊をつかわし:聖霊降臨)があり、前者は4声コラールBWV441に、後者はカンタータ第74番の終曲(第6曲)4声コラールに第2節が、カンタータ第108番の終曲(第8曲)4声コラールに第10節が使われています。この二つのカンタータはどちらも1725年の初夏、聖霊降臨祭とその直前に演奏されています。ちなみに第74番初演の翌日(1725年5月1日、聖霊降臨祭第2日)には、私達が歌うBWV68が初演されました。  当日は午前中の演奏会から音楽祭スタッフがずっと詰めていて、扉も開いているので勝手に集まってよいとのこと。合唱団はトラムやタクシーなどで三々五々集まってきました。お昼に出ていたオケやソリストも戻ってきて、定刻から練習開始です。 当日は午前中の演奏会から音楽祭スタッフがずっと詰めていて、扉も開いているので勝手に集まってよいとのこと。合唱団はトラムやタクシーなどで三々五々集まってきました。お昼に出ていたオケやソリストも戻ってきて、定刻から練習開始です。日本にもある木の内装の中規模ホールといった風情で、噂に違わずよい響きで気持ちよく練習が進みます。回りの声や音がよく聞こえるところだと、大きな声で頑張らなくてもよくなり合わせる方に気持ちが向かって音程もよくなります。合唱団で本番が一番よかったという結果になりがちなのも、会場に助けられているせいかもしれません。  こちらのオケやソリストは手慣れたもので、楽々と歌って合わせていきます。結果、予定よりずいぶん早く練習を切り上げることができました。練習がうまくいった場合は、欲張ってやり過ぎて壊さないようにすることも大事です。翌日の本番に備え、早めの解散となりました。 こちらのオケやソリストは手慣れたもので、楽々と歌って合わせていきます。結果、予定よりずいぶん早く練習を切り上げることができました。練習がうまくいった場合は、欲張ってやり過ぎて壊さないようにすることも大事です。翌日の本番に備え、早めの解散となりました。まだ明るいので旧市街に戻っていろいろ観光に出かけた人も多かったですが、私達はホテルの向かいの大学教会(パウリーナー教会)のコンサートを聴いて、後はゆっくり休みました。このコンサートもTシャツのおかげで当日券が割引となりました。 |

| 最終更新 2024. 7.28 |

Copyright © 2000 Bachhaus Kawaguchi All rights reserved.