トリーア

| Limburg|Bonn Limburg|Bonn | | |

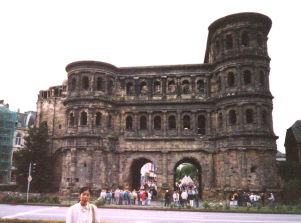

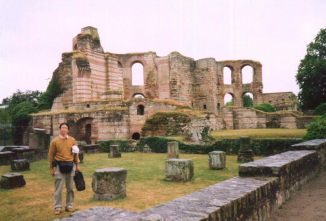

| コブレンツからICでモーゼル河の上流に向かって1時間半、ルクセンブルクとの国境が近くなってきたあたりにトリーアの街があります。 有史以前からこの周辺にケルトとゲルマンの混血であるトレーウェリーという部族が住み、紀元前56年にカエサルによって征服されたことが「ガリア戦記」に書かれています。カエサルの後継者のアウグストゥス帝によって紀元前15年にコロニア・アウグスタ・トレヴェロールムという名で作られた街が今のトリーアの起源で、記録に残るドイツ最古の街ということになります。  もともとはローマの軍団のための駐屯地・兵站地として作られたのですが、モーゼル河畔の好立地を生かして次第に発展していき、3世紀から4世紀頃には人口7万人を擁するアルプス以北最大の都市となり、ローマやコンスタンティノープルやアレキサンドリアとならぶ繁栄を誇っていたそうです。中世ヨーロッパでは人口1万人を超える都市は数えるほどしかなかったといいますから、最盛期のトリーアがいかに繁栄していたかがわかります。 3世紀末にディオクレティアヌス帝によってローマ帝国を4人の皇帝が分割して治める制度(四分治制:テトラルキア)が作られたとき、トリーアは4つの首都の一つとして皇帝やその代理人が住み政治を行いました。4世紀初頭には、キリスト教をローマの国教として公認したコンスタンティヌス帝が居を定め、いち早く司教区がおかれています。 その後ゲルマン民族の台頭とローマ帝国の衰退とともにトリーアもさびれていき、5世紀の終わりにはとうとうフランク族に占領され、さらにライン・モーゼルを遡ってきたノルマン人によって徹底的に破壊されてしまいました。中世初期には、現在の大聖堂を中心としたごく狭い区域(直径数百メートル程度)に聖職者が何とか住んでいるだけという状態にまで落ち込んでしまいます。 掠奪の痛手からトリーアが復興してくるのは10世紀中頃で、大司教ハインリッヒが建設したマルクト広場を中心に再び商人達が住み着いて12世紀頃にはローマ時代の廃墟から切り出した材料などで新しい城壁が作られました。その後、選帝侯としてマインツやケルンの大司教と並ぶ権力を握り、街は活気を取り戻しました。  トリーア中央駅からまっすぐ伸びているテオドール・ホイス通りを400mほど歩くと、ドイツのローマ遺跡の中でも最も重要というポルタ・ニグラ(黒い門)が左手に見えてきます。2世紀頃に造り始められたとされ、もともとはトリーア市の城壁に作られたいくつかの門のうちの一つでしたが、今でも残っているのはこの門だけです。 トリーア中央駅からまっすぐ伸びているテオドール・ホイス通りを400mほど歩くと、ドイツのローマ遺跡の中でも最も重要というポルタ・ニグラ(黒い門)が左手に見えてきます。2世紀頃に造り始められたとされ、もともとはトリーア市の城壁に作られたいくつかの門のうちの一つでしたが、今でも残っているのはこの門だけです。長い年月のうちに砂岩の表面が黒く変色してしまい、中世には既に黒い門と呼ばれていたそうです。門といっても幅と高さが30mほどもあるがっしりした立派な建築で、建物の上に登れるようになっており、窓から外を眺めることもできます。 一般にローマ時代の建築物は後の時代に石材を取るためにほとんどが取り壊されてしまいますが、この門は11世紀頃にシメオンという隠者が住みついて街の人々から聖者として崇められ、聖者の死後に教会として整備されたために街の人々から大切に保存されてきました。19世紀にもとの姿に戻され、それ以降は貴重な古代遺跡として管理されています。  ポルタ・ニグラをくぐってシメオン通りを行くとすぐにマルクト広場があります。ここの広場にはドイツには珍しく市庁舎も大聖堂もありません。その代わり、市場教会といわれている10世紀に建てられ15〜16世紀に改築された聖ガンゴルフ教会があります。 ポルタ・ニグラをくぐってシメオン通りを行くとすぐにマルクト広場があります。ここの広場にはドイツには珍しく市庁舎も大聖堂もありません。その代わり、市場教会といわれている10世紀に建てられ15〜16世紀に改築された聖ガンゴルフ教会があります。この広場には、10世紀にマルクトを開設する記念に大司教によって建てられたマルクトクロイツ(市場の十字架)や、16世紀に作られ街の守護聖人聖ペトロを戴くペトルスブルンネン(ペトロの噴水)、写真には写っていませんが美しいアーケードを持ち市参事会の祝賀会場として使われたシュタイペという建物など、見るべきものがたくさんあります。  大聖堂は、そこから通りを一本離れた東側にあります。コンスタンティヌス帝自らが母ヘレナの宮殿を聖堂として改築させたもので、南と北の2つの棟を持ち、北棟は司教座聖堂、南棟は教区教会として使われていました。 大聖堂は、そこから通りを一本離れた東側にあります。コンスタンティヌス帝自らが母ヘレナの宮殿を聖堂として改築させたもので、南と北の2つの棟を持ち、北棟は司教座聖堂、南棟は教区教会として使われていました。 聖母教会は、最初の大聖堂の南棟を13世紀に改築して作られました。マールブルクの聖エリーザベト教会とならんでドイツにおける初期ゴシック建築の例として良く取り上げられますが、円形のプランを持つ集中式と呼ばれる珍しい形をしており、典型的なゴシックではありません。内部はゴシック建築としては薄暗く、全周に取り付けられたステンドグラスがとてもきれいで神秘的です。  大聖堂から100mほど南側には、かつてコンスタンティヌス帝の宮殿であったバジリカがあります。 大聖堂から100mほど南側には、かつてコンスタンティヌス帝の宮殿であったバジリカがあります。内部は仕切のない巨大なホールになっており、この空間にポルタ・ニグラが二つ入ってしまいます。 壁の厚さは3m近くあり、内装は大理石で仕上げられ、床や壁の内部には暖房設備が埋め込まれていました。 この建物はフランク王国時代にも宮殿として使われ、その後はトリーア大司教(選帝侯)の住居として使われ、19世紀から現在までプロテスタントの教会となっています。  17世紀に、バジリカの南側(上の写真ではバジリカの向こう側)に新しくルネッサンス風の選帝侯の宮殿が新築され、バジリカもその一部として組み込まれてしまいました。 17世紀に、バジリカの南側(上の写真ではバジリカの向こう側)に新しくルネッサンス風の選帝侯の宮殿が新築され、バジリカもその一部として組み込まれてしまいました。現在の建物は、バジリカとともに第2次大戦で被った損傷を修復しながら、新しい宮殿に組み込まれていた部分を復旧したものです。 バジリカのの復元の方が優先されたため、宮殿の西側(右の写真の左側の部分)が取り壊されて短くなり、左右非対称になってしまいました。宮殿は、今では区役所と博物館として使われています。 ローマ人は、どこに行くにも自分たちのライフスタイルを持っていきました。最高神ユピテルを初めとするローマの神々の神殿、大浴場、闘技場(円形劇場)はローマ都市の3点セットとして知られていますが、現在のトリーアにもそのうち2つが遺跡として残っています。  カイザーテルメン(皇帝浴場)は、選帝侯の宮殿からすぐのところにあります。4世紀のコンスタンティヌス帝の治世に作られた大浴場の遺跡で、温水浴室や冷水浴室だけでなくサウナやマッサージやスポーツ施設まで揃った、今のスパやクアハウスのような総合健康センターです。建物の一部の他、水道管や地下室や床暖房の設備などが残っています。 カイザーテルメン(皇帝浴場)は、選帝侯の宮殿からすぐのところにあります。4世紀のコンスタンティヌス帝の治世に作られた大浴場の遺跡で、温水浴室や冷水浴室だけでなくサウナやマッサージやスポーツ施設まで揃った、今のスパやクアハウスのような総合健康センターです。建物の一部の他、水道管や地下室や床暖房の設備などが残っています。そこからカイザー通りをモーゼル河の方に向かって歩くと、カイザーテルメンより大きく、年代も200年ほど古いバルバラテルメンという浴場遺跡があります。こちらは基礎や地下道しか残っていないのですが、ローマ帝国領内でも3番目に大きかったというその規模は充分感じ取ることができます。  バルバラテルメンのそばのモーゼル河には、2世紀にかけられたローマの橋があります。7本の橋脚のうち5本が建造当時のもので、ローマ人の土木技術には改めて驚かされます。橋脚の上には当初木製の通路が載せられていましたが、18世紀に石造りに替えられました。 バルバラテルメンのそばのモーゼル河には、2世紀にかけられたローマの橋があります。7本の橋脚のうち5本が建造当時のもので、ローマ人の土木技術には改めて驚かされます。橋脚の上には当初木製の通路が載せられていましたが、18世紀に石造りに替えられました。 カイザーテルメンからバルバラテルメンの反対側に線路を超えて少し歩くと、現在の市街地から少しはずれたところにあるペトリス山の中腹に、2世紀に作られた円形劇場が残っています。2万人を収容できるこの劇場では、人々が剣闘士や猛獣の戦いに沸いたと伝えられています。 カイザーテルメンからバルバラテルメンの反対側に線路を超えて少し歩くと、現在の市街地から少しはずれたところにあるペトリス山の中腹に、2世紀に作られた円形劇場が残っています。2万人を収容できるこの劇場では、人々が剣闘士や猛獣の戦いに沸いたと伝えられています。最盛期のトリーア市街はこのあたりまで広がっており、この劇場も城壁の一部をなしていました。アリーナの地下の排水設備なども見学することができます。 ローマの神殿はカイザーテルメンや円形劇場の南側の一帯にあったそうですが、現在は残っていません。 モーゼル河一帯は、緑色の瓶で知られるモーゼルワインの産地です。ワインももともとローマ人が持ってきたもので、2世紀初頭くらいにブドウの栽培が始められたそうです。ブドウ栽培はその後モーゼル河からラインやマインの川伝いに広がっていきました。トリーアとモーゼル河はドイツワインの発祥の地といえます。選帝侯宮殿のそばにあるライン州立博物館には、トリーアの近くのノイマーゲンで発掘されたローマ時代のワイン運搬船の石像を見ることができます。 日本で有名なツェラー・シュヴァルツカッツェ(黒猫)もモーゼルワインですが、日本だとなぜか甘さばかり感じられ、やはり現地の味にはかないません。 モーゼルワインに使われるブドウの品種はリースリングが中心で、特にモーゼルはさわやかな酸味とほのかな甘みが特徴とのことです。 ドイツを旅していてこれほどローマの遺跡を見るのは初めてで、新鮮な驚きがありました。日本の歴史が始まる前のものがたくさん残っていて、改めてヨーロッパの奥の深さを感じました。 国境を接しているルクセンブルクを抜けるとすぐにフランスで、街にはフランス語を話す人達が大勢いました。トリーアは大昔からそうであったように今でも国際都市なのです。 |

| (1998年8月) |

Copyright © 2000 Bachhaus Kawaguchi All rights reserved.