ヒルデスハイム

| Hannover|Goslar Hannover|Goslar | | |

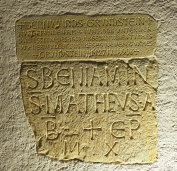

ヒルデスハイムは、北ドイツ平原からハルツ山地への入口に位置します。8世紀にザクセンがフランク王国の一部となってキリスト教化が進められ、ここヒルデスハイムに司教区が設置されたのは815年のことでした。その後13代目の司教となるベルンヴァルト(960頃〜1022)の働きにより、ヒルデスハイムの宗教環境は大きく充実することになります。1367年にはハンザ同盟に加入し、北ドイツで最も大きな街の一つとして「北のニュルンベルク」と呼ばれるほど経済的にも繁栄しました。 ヒルデスハイムは、北ドイツ平原からハルツ山地への入口に位置します。8世紀にザクセンがフランク王国の一部となってキリスト教化が進められ、ここヒルデスハイムに司教区が設置されたのは815年のことでした。その後13代目の司教となるベルンヴァルト(960頃〜1022)の働きにより、ヒルデスハイムの宗教環境は大きく充実することになります。1367年にはハンザ同盟に加入し、北ドイツで最も大きな街の一つとして「北のニュルンベルク」と呼ばれるほど経済的にも繁栄しました。ザクセンの伯爵家に生まれたベルンヴァルト(写真右)は、神学の他に数学や絵画、建築、工芸等を学び、特に金・銀・青銅などを用いた金属工芸に熟達していたそうです。987年に皇帝オットー2世の宮廷に仕官し、その直後に皇帝と皇妃テオファヌの間に生まれたオットー3世の教育係となります。993年にはヒルデスハイム司教となって故郷に戻り、亡くなるまでこの地で活躍しました。没後百年以上経った1193年、時の教皇ケレスティヌス3世によって列聖され、命日の11月20日が祝日とされました。   ヒルデスハイム大聖堂聖マリア教会は、司教座が置かれた少し後の872年に最初の聖堂が建てられています。伝説によると、この地を狩のため訪れていた敬虔王ルートヴィヒが、途中での礼拝のために持参していた聖遺物入れを薔薇の茂みに置いて休んでいたところ何故かそこから取り出すことができなくなり、神の意志を感じた王によってその場所に礼拝堂が建てられたとのこと。その薔薇は今でも付属修道院の中庭にあり、「千年の薔薇」と呼ばれています。冬だったので右の写真では枯れているように見えるかも知れませんが、夏になると東の内陣の外側いっぱいに絡みついて緑の葉を茂らせています。下の写真では、一番奥が東の内陣の内側になります。 ヒルデスハイム大聖堂聖マリア教会は、司教座が置かれた少し後の872年に最初の聖堂が建てられています。伝説によると、この地を狩のため訪れていた敬虔王ルートヴィヒが、途中での礼拝のために持参していた聖遺物入れを薔薇の茂みに置いて休んでいたところ何故かそこから取り出すことができなくなり、神の意志を感じた王によってその場所に礼拝堂が建てられたとのこと。その薔薇は今でも付属修道院の中庭にあり、「千年の薔薇」と呼ばれています。冬だったので右の写真では枯れているように見えるかも知れませんが、夏になると東の内陣の外側いっぱいに絡みついて緑の葉を茂らせています。下の写真では、一番奥が東の内陣の内側になります。 初期の教会はその後少しずつ増築されていましたが、1000年頃にベルンヴァルトの手によって大きく改装され、教会の周囲にも防壁が築かれています。 初期の教会はその後少しずつ増築されていましたが、1000年頃にベルンヴァルトの手によって大きく改装され、教会の周囲にも防壁が築かれています。ベルンヴァルトの没後も大聖堂は度重なる拡張・改修を受け、第二次大戦前にはバロック様式の豪華な内装となっていましたが、空襲で破壊され戦後に修復された際にロマネスク様式に戻され、天井もヴォールトでなくシンプルな木造平天井になっています。 大聖堂には博物館が併設されていて、ベルンヴァルトの十字架や燭台など千年の昔から伝わる宝物が展示されていました。堂内にも、ベルンヴァルトの扉と呼ばれる高さ5mの青銅の扉(1015年、写真下左)や、ヘツィロのシャンデリア(1061年:写真左で天井から下がっている輪)、イエスの洗礼からエルサレム入場までを螺旋状に浮彫にしたキリストの柱と呼ばれる高さ4mの青銅の柱(1020年頃、写真下右:現在はレプリカ)など、こちらも千年前の工芸品があちこちにあります。   ベルンヴァルトの扉とキリストの柱は、自身が金属工芸の専門家でもあったベルンヴァルトが陣頭指揮を執って鋳造させたといわれており、もともと大聖堂ではなく聖ミヒャエリス教会用で、扉は外から身廊への入口に設置されていたものが後世に大聖堂に移設されました。 ベルンヴァルトの扉とキリストの柱は、自身が金属工芸の専門家でもあったベルンヴァルトが陣頭指揮を執って鋳造させたといわれており、もともと大聖堂ではなく聖ミヒャエリス教会用で、扉は外から身廊への入口に設置されていたものが後世に大聖堂に移設されました。天上のエルサレムの城壁と12の市門を模した、72本の蝋燭を点すことができるヘツィロのシャンデリアは、直径6mを超えドイツ語圏に残っている4つの中世のシャンデリアの中では最大の貴重なもの。 1542年に市は宗教改革を受け入れルター派となりますが、大聖堂の一部はカトリックのまま残され、現在でも両派が共通で利用する施設となっています。   街の中心から少し外れた丘の上に建てられた聖ミヒャエリス教会は、身廊の東西に内陣と袖廊をを持つ二重内陣式で両方に交差部があり、対称形で均整の取れた簡素ながら重厚な佇まいです。ベルンヴァルトが私財を投じて建設した肝いりの教会であり、自身の墓所もそこに定めています。 街の中心から少し外れた丘の上に建てられた聖ミヒャエリス教会は、身廊の東西に内陣と袖廊をを持つ二重内陣式で両方に交差部があり、対称形で均整の取れた簡素ながら重厚な佇まいです。ベルンヴァルトが私財を投じて建設した肝いりの教会であり、自身の墓所もそこに定めています。996年に、ちょうどその頃に完成したばかりのケルンの聖パンタレオン教会から7人の修道士を呼び寄せ、自身の理想とする教会の建設を託しました。ベルンヴァルト自身が1010年に置いたとされる礎石(写真右)も発掘されています。 建設途中の1022年の大天使ミカエル(ミヒャエル)の祝日(9月29日)、ベルンヴァルトが亡くなる直前に部分的に聖別され、その年の暮れに亡くなってクリプタに埋葬されています。教会全体の奉献はベルンヴァルトの後を継いだ司教ゴデハルト(960〜1038)によって1033年の同じ大天使ミカエルの祝日に行われました。  その後、大聖堂と同様にルター派となりますが修道院の一部はカトリックの所有のまま19世紀初めまで使われました。その後教会と修道院が閉鎖されて藁や干し草の倉庫として使われたりして荒廃しますが、19世紀の中頃に補修が行われて教区教会と一部は精神病院として再開されましたが、第二次大戦の直前にはナチスの教育(洗脳)施設としても使われ、その時には入院患者全員が収容所に送られてしまったという黒歴史もあります。 その後、大聖堂と同様にルター派となりますが修道院の一部はカトリックの所有のまま19世紀初めまで使われました。その後教会と修道院が閉鎖されて藁や干し草の倉庫として使われたりして荒廃しますが、19世紀の中頃に補修が行われて教区教会と一部は精神病院として再開されましたが、第二次大戦の直前にはナチスの教育(洗脳)施設としても使われ、その時には入院患者全員が収容所に送られてしまったという黒歴史もあります。ミヒャエリス教会の天井には、1230年頃に1300枚の板に描かれたという「エッサイの根」の色鮮やかな天井画があります。ダビデからキリストにつながる系譜を木の枝で表した家系図のようなもので、ほとんどが当初からのオリジナルですが、一部イエスの部分(写真下の右端)だけは17世紀の塔の倒壊に巻き込まれて破損し修復されています。空襲時には建物は全壊しましたが、天井画や宝物は疎開してあって難を逃れ、戦後の修復時に元に戻されています。 エッサイはダビデの父であり、その家系から将来の王が生まれてくることが「イザヤ書」第11章に書かれていて、マタイやルカの福音書、パウロの「ローマ人への手紙」にもそれをイエスと関連づけた記述があります。画面には、下の写真の左からアダムとエヴァに始まり、枝をたどってエッサイ、ダビデ王、ソロモン王、ヒゼキア、ヨシュア、マリア、玉座に座るイエスといったメインの登場人物と取り巻きの天使や預言者が平天井をいっぱいに使って描かれていて、身廊には鏡に映して楽な姿勢で鑑賞できる仕掛けや丁寧な解説がありました。  「エッサイの根」は、アドヴェントからクリスマスの聖歌としても有名です。もともとライン地方の民謡にルーツを持つと言われ、各国での編曲があり賛美歌21にも含まれていますが、私にとってなじみが深いのはミヒャエル・プレトリウスのドイツ語版「Es ist ein' Ros' entsprungen」や、ブルックナーの有名なモテット「Virga Jesse」です。聖書には木の種類には言及がありませんが、ドイツ語圏(とそこから翻訳された各国語版)ではなぜか昔から薔薇ということになっています。   西側内陣には14世紀に作られたベルンヴァルトの墓碑銘が祀られており、本人の遺骸はその下のクリプトに埋葬されています。 西側内陣には14世紀に作られたベルンヴァルトの墓碑銘が祀られており、本人の遺骸はその下のクリプトに埋葬されています。その北側には、豊かに彩色された13体の天使が並ぶ漆喰の内陣仕切りの壁があります。制作はベルンヴァルトが列聖された直後の1194年〜1197年で、南側にも同様の仕切りがあったのですが17世紀に壊れてしまったそうです。 大聖堂と聖ミヒャエリス教会は、ドイツの初期ロマネスク様式を代表する数少ない遺例としてオットー朝建築の偉容を今に伝えており、1985年には二つの教会が一緒に世界遺産に登録されています。  大聖堂からマルクト広場まではほんの500mほどですが、その途中に聖アンドレアス教会があります。ベルンヴァルトが亡くなる頃には既に存在していた由緒ある教会ですが、建物はその後14世紀から15世紀にかけてゴシック様式で建て替えられています。塔は建物よりだいぶ後の1883年に、ニーダーザクセンで一番高いという115mの高さで完成しました。この高さが後の世に仇になるのですが。 大聖堂からマルクト広場まではほんの500mほどですが、その途中に聖アンドレアス教会があります。ベルンヴァルトが亡くなる頃には既に存在していた由緒ある教会ですが、建物はその後14世紀から15世紀にかけてゴシック様式で建て替えられています。塔は建物よりだいぶ後の1883年に、ニーダーザクセンで一番高いという115mの高さで完成しました。この高さが後の世に仇になるのですが。併設されたアンドレアーヌム・ギムナジウムは、こちらも1225年の文書に登場する歴史のある学校で、現在も800人の生徒を擁して教育活動を続けており、何と全員が第二外国語としてラテン語を学んでいるとのこと。 のちにヨーロッパ一の人気音楽家となるゲオルク・フィリープ・テレマン(1681〜1767)が、青年期の1697年から1701年にかけてこのギムナジウムに通い、校長ヨハン・クリストフ・ロージウスの指導を受けつつ、オルガン・ガンバ・ヴァイオリン・フルート・オーボエ・トロンボーンなどあらゆる楽器をほとんど独学で習得しています。また校長の創作した学校劇に音楽をつけ、これがテレマンの最初の作品となります。上に書いた通りヒルデスハイムではカトリックも共存していたのですが、カトリックの音楽監督をしていたクリスプス神父のもとで聖ゴデハルト修道院の仕事(カントル代行)も任され、カンタータの作曲や指揮も行うなど正式な音楽活動がスタートしました。自身がルター派でありながらカトリックの作品を供給するにあたっての配慮なども自叙伝に記しており、やはり世渡りの才能も持ち合わせていたのだと思います。 テレマンは在学中に近くのハノーファーやブラウンシュヴァイクにも出かけ、劇場音楽・教会音楽の他にフランスやイタリアの器楽作品にも触れて大きな影響を受けたということです。この頃には既に父を亡くしており、母はゲオルクが音楽の道に進むことに反対していて、もともと実学の勉強に専念させるために選んだ学校だったのですが。この後テレマンは大学で法律を学ぶためにライプツィヒに引っ越していきましたが、そこでも学生の演奏団体コレギウム・ムジクムを設立してしまうのはご存じの通りです。   既に少し触れたゴデハルト司教は、パッサウに生まれバイエルンのベネディクト会修道院で教育を受け、いくつかの修道院長を経験した後1022年にヒルデスハイムの司教となります。その名を戴く聖ゴデハルト教会は旧市街の南端にあり、幸いなことに空襲の惨禍を逃れることができ、建物はほぼそのままオリジナルの形で残っている貴重なものです。大聖堂やミヒャエリス教会が使えない間、聖遺物や装飾品がここに移され、街の主要教会として機能しました。ヒルデスハイムのロマネスク建築を見るのなら、実は外せないポイントです。 既に少し触れたゴデハルト司教は、パッサウに生まれバイエルンのベネディクト会修道院で教育を受け、いくつかの修道院長を経験した後1022年にヒルデスハイムの司教となります。その名を戴く聖ゴデハルト教会は旧市街の南端にあり、幸いなことに空襲の惨禍を逃れることができ、建物はほぼそのままオリジナルの形で残っている貴重なものです。大聖堂やミヒャエリス教会が使えない間、聖遺物や装飾品がここに移され、街の主要教会として機能しました。ヒルデスハイムのロマネスク建築を見るのなら、実は外せないポイントです。ゴデハルトは聖遺物が奇蹟を起こすということで1131年に聖人に列せられますが、この教会の礎石はその直前の1130年に置かれ、建物は1172年にベネディクト会の修道院として完成して聖母マリアと聖ゴデハルトに捧げられました。修道院は1803年に廃されましたが、教会の主要部分は当初からずっとカトリックの礼拝のために使われて今に至っています。  聖アンドレアス教会を過ぎるとすぐに、豪壮な木組みの家に囲まれたマルクト広場に到着です。ここもちょうどクリスマスマーケットをやっていて混雑しており、広場や建物を眺めるには大変ですが、いろいろなお菓子や地元の料理、土産物やグリューワインなどが楽しめます。旧マルクト(アルターマルクト)広場はアンドレアス教会のまわりにありましたが、手狭になったため13世紀に今の場所に移転したとのこと。 聖アンドレアス教会を過ぎるとすぐに、豪壮な木組みの家に囲まれたマルクト広場に到着です。ここもちょうどクリスマスマーケットをやっていて混雑しており、広場や建物を眺めるには大変ですが、いろいろなお菓子や地元の料理、土産物やグリューワインなどが楽しめます。旧マルクト(アルターマルクト)広場はアンドレアス教会のまわりにありましたが、手狭になったため13世紀に今の場所に移転したとのこと。まず正面にあるのは市庁舎で、もともとの建物は1268年に建設が開始され、1290年に完成しています。地元の砂岩を使ったゴシック様式の建物でドイツでも最も古いものの一つ。戦災を受けましたが塔はオリジナルが残っているそうです。  その右手に建つヴェデキントの家(写真左)は、前面が大きく三つに区分された7階建ての印象的な家で、美徳や悪徳の寓意像などでカラフルに装飾されています。1598年に商人のハンス・シュトッレによって建てられ、シュトッレハウスとも呼ばれていますが、その後のオーナーとなったヴェデキントのほうが有名になってしまいました。現在では後ろの母屋とともに銀行が入居しています。 その右手に建つヴェデキントの家(写真左)は、前面が大きく三つに区分された7階建ての印象的な家で、美徳や悪徳の寓意像などでカラフルに装飾されています。1598年に商人のハンス・シュトッレによって建てられ、シュトッレハウスとも呼ばれていますが、その後のオーナーとなったヴェデキントのほうが有名になってしまいました。現在では後ろの母屋とともに銀行が入居しています。 ヴェデキントハウスの隣には石造りのテンペルハウス(写真右)があり、一階にツーリストインフォメーションが入っています。名前の由来は不明ですが、1350年頃に建設され、1591年に美しい出窓が追加されました。この家も空襲で破壊されましたが出窓と塔だけは奇跡的に残ったとのこと。 ヴェデキントハウスの隣には石造りのテンペルハウス(写真右)があり、一階にツーリストインフォメーションが入っています。名前の由来は不明ですが、1350年頃に建設され、1591年に美しい出窓が追加されました。この家も空襲で破壊されましたが出窓と塔だけは奇跡的に残ったとのこと。 市庁舎と向きあって建つ肉屋のギルドハウス(写真左)は、ヴェデキントの家と並んで広場の最大の建物の一つで、7階建てで26メートルの高さがあります。1524年に建てられた家は、名前の通り食肉業組合の会議所として使われていました。軒下にまでびっしりと装飾が施されていて、内部には1メートル以上の厚さの壁を持つセラーがあり、温度を低く保って肉やハムを保存するのに適した構造になっていました。現在ここにはレストランと市の博物館が入っています。 マルクト広場を取り巻くこれらの建物は皆戦後の再建のため、他の街の木組みの家に比べて新しく見えるのは仕方ありません。   現在では華やかに蘇ったマルクト広場周辺ですが、第二次大戦終了間際には空襲で大きな被害を受けています。1945年3月22日の深夜、280機ほどの連合軍の爆撃機は、千年の歴史を持つ古都を数十分で灰にしてしまいました。マルクト広場周辺を含む市街地の建物の7割以上が焼失し、大聖堂や聖ミヒャエリス教会、聖アンドレアス教会も崩壊して、1500人以上が犠牲になりました。この時の爆撃隊には特に戦略的に重要な目標は示されず、「一番目立つアンドレアスの尖塔の周りに積荷(爆弾・焼夷弾)をばらまいてこい」といわれたそうです。一晩で11万人が殺された東京大空襲からわずか10日ほど後のことでした。 現在では華やかに蘇ったマルクト広場周辺ですが、第二次大戦終了間際には空襲で大きな被害を受けています。1945年3月22日の深夜、280機ほどの連合軍の爆撃機は、千年の歴史を持つ古都を数十分で灰にしてしまいました。マルクト広場周辺を含む市街地の建物の7割以上が焼失し、大聖堂や聖ミヒャエリス教会、聖アンドレアス教会も崩壊して、1500人以上が犠牲になりました。この時の爆撃隊には特に戦略的に重要な目標は示されず、「一番目立つアンドレアスの尖塔の周りに積荷(爆弾・焼夷弾)をばらまいてこい」といわれたそうです。一晩で11万人が殺された東京大空襲からわずか10日ほど後のことでした。終戦後すぐに再建が始まり、マルクト広場は一旦は現代風の建物が建ちましたが、主要教会は1960年頃までに、マルクト広場周辺は1980年代の終わりまでにほぼ昔の通りに再建されました。逆に他の地域は元通りとはいかず、中世からの古都の風情は街全体からは失われてしまいました。大聖堂の千年の薔薇も一度は燃えてしまいますが、残った根からまた芽を出してその冬に花をつけ、ヒルデスハイムの人々を再建に向けて勇気づけたということでした。 |

| (2018年12月) |

Copyright © 2000 Bachhaus Kawaguchi All rights reserved.