バッハ遍歴(2)

| バッハ遍歴(1)|マニフィカト(初稿解説) バッハ遍歴(1)|マニフィカト(初稿解説) |

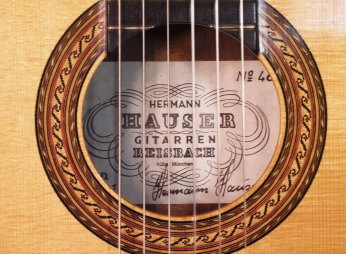

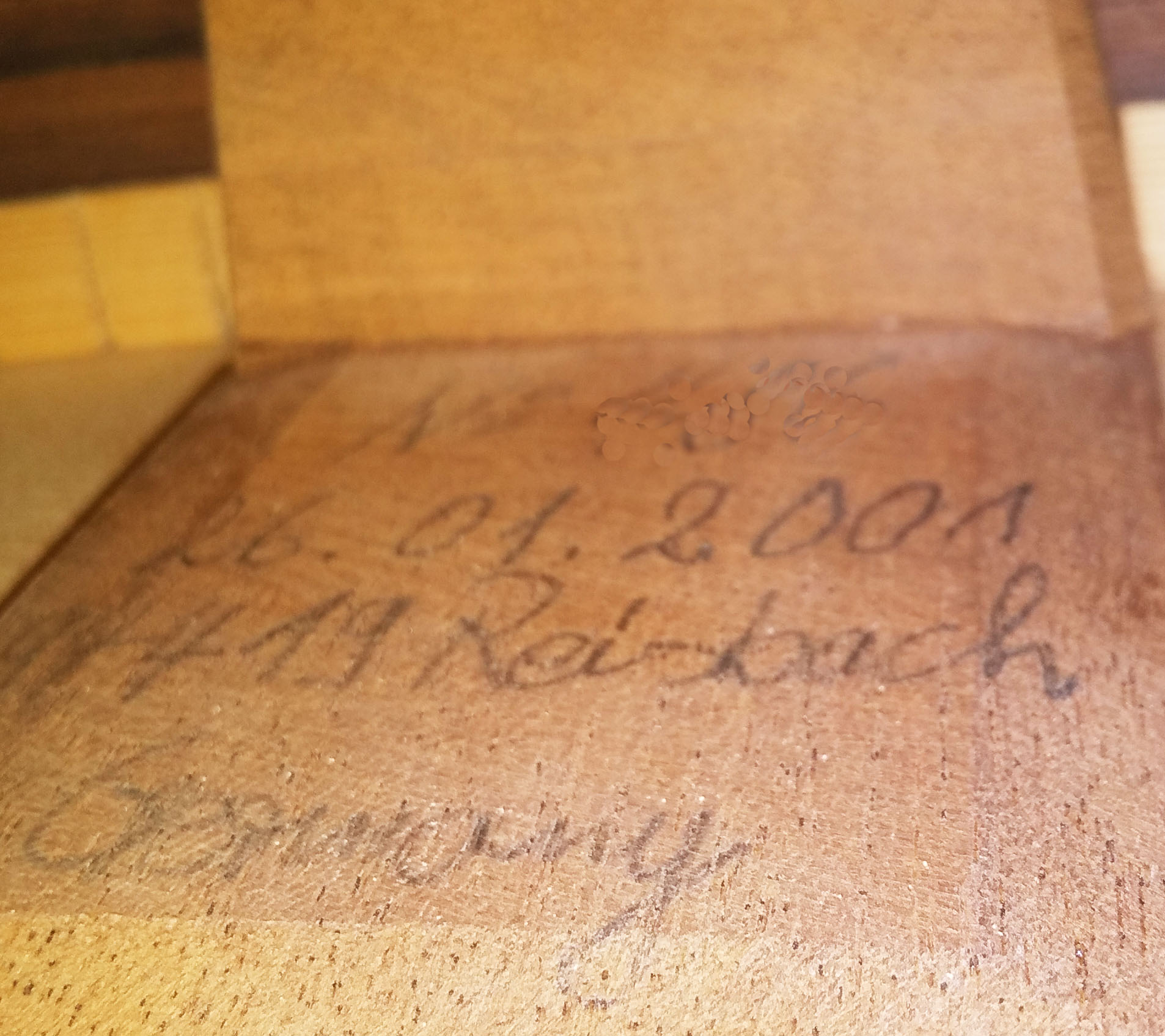

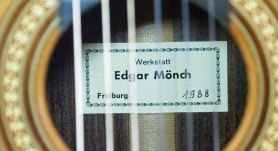

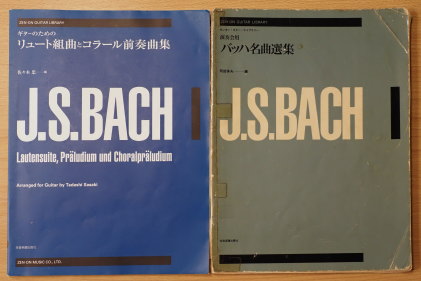

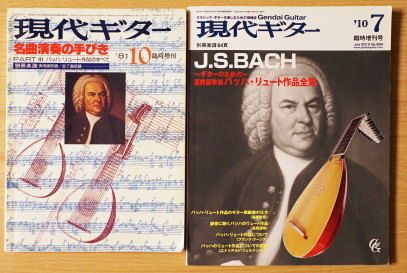

私が最初に手にしたギターは、高校の時に郵便配達のアルバイトで買ったヤマハの量産ギターです。そのまま大学時代までそれを使い、会社に入って少し余裕が出てきた時に少しランクが上の黒澤の楽器に買い換え、ギターを真剣に再開していよいよ覚悟を決めて入手したのが、イギリスの製作家クリストファー・ディーンの手工ギター(1991年)でした。その時にギターアンサンブルもやることになったので、周囲のボリュームに負けないようにパワーのある楽器が欲しかったのです。それまでの楽器に比べ格段に鳴りが良くなって、共鳴も多いため弾いてない弦でも消音に気をつけなければならないようになりました。結構芯のしっかりした太い音が気に入り、結局30年使いました。 私が最初に手にしたギターは、高校の時に郵便配達のアルバイトで買ったヤマハの量産ギターです。そのまま大学時代までそれを使い、会社に入って少し余裕が出てきた時に少しランクが上の黒澤の楽器に買い換え、ギターを真剣に再開していよいよ覚悟を決めて入手したのが、イギリスの製作家クリストファー・ディーンの手工ギター(1991年)でした。その時にギターアンサンブルもやることになったので、周囲のボリュームに負けないようにパワーのある楽器が欲しかったのです。それまでの楽器に比べ格段に鳴りが良くなって、共鳴も多いため弾いてない弦でも消音に気をつけなければならないようになりました。結構芯のしっかりした太い音が気に入り、結局30年使いました。2002年頃に篠原先生にギターをちゃんと習うようになって、楽器に求めるものも少しずつレベルが上がっていきました。どんなギター(に限らず弦楽器全般)にも、オクターブ12音のどこかに鳴りが悪い音(ウルフトーン)が一つはあるもので、その音にあたると音色がこもって暗くやせた響きになったり、不快なうなりが生じたりします。もちろん上質の楽器はこの欠点をうまく押さえ込んであり、耳のいい人なら気づくかも、という程度にしてあります。 ディーンのこの楽器はB♭(A#)のところに割とわかりやすいウルフがありました。ディーンのウルフは楽器の欠陥と言うより個性で、B♭はシャープ系の調(長調だとト長調、ニ長調、イ長調、ホ長調くらいまで)が多いギター曲ではほとんど出てこないため楽器が全体によく響いて明るく鳴ります。A#としてロ短調の導音で使われている時は逆に暗いほうが色彩感がでて良かったりします。しかしフラット系の調ではヘ長調の下属音、変ロ長調だと主音になるのですが、このあたりだとこもって鳴りの悪い音は音楽表現としてあまりふさわしくない場合が多くあります。買った当初は気にならなかったのですが、いろいろ曲のレパートリーが拡がり、多少なりとも腕が上がるにつれて意識するようになりました。特にバッハのシャコンヌを含むパルティータ第2番(ニ短調BWV1004全曲を発表会で弾いた時は、この楽器だとちょっと厳しいと感じ、次のステップアップを考え始めました。 また、音のパワーはあるのですがその分自分からパワーを注入しないとレスポンスとして返ってきません。最初に買った30代の頃は大丈夫でしたが、還暦を迎えてこの先これはちょっと疲れるかなと思い始めていました。  定年になったら退職金の一部を充てて次を買おうと思っていた矢先に突然始まった武漢コロナ禍で、最初は外出すらも憚られていたのですが、終息したことにする動きが見えてきた今年(2023年)たまたま立ち寄った楽器店で試奏させてもらった中で印象に残ったものがありました。何回か通って弾くうちに「これならば」と思って入手したのが、ドイツの製作家ヘルマン・ハウザー3世作の1本(2001年)です。表面板はスプルース(ドイツ松)、ボディはマダガスカルローズウッドで大きく美しい木目模様が入っています。 定年になったら退職金の一部を充てて次を買おうと思っていた矢先に突然始まった武漢コロナ禍で、最初は外出すらも憚られていたのですが、終息したことにする動きが見えてきた今年(2023年)たまたま立ち寄った楽器店で試奏させてもらった中で印象に残ったものがありました。何回か通って弾くうちに「これならば」と思って入手したのが、ドイツの製作家ヘルマン・ハウザー3世作の1本(2001年)です。表面板はスプルース(ドイツ松)、ボディはマダガスカルローズウッドで大きく美しい木目模様が入っています。ハウザーといえば1世が巨人アンドレス・セゴヴィアに評価されて名をなした製作家ですが、3世は存命でもあり1世・2世ほどの高い評価にはまだなっていません。これまでも気にはなっていて何本も試奏していたものの、1世・2世は予算的に最初から手が出ず、何とか手が届きそうな3世は初めて弾く場合は響きが少し固いものが多く(かなり暖機運転というか弾き込みが必要)、あまり手が伸びませんでした。  ところがこの楽器は少しこなれている感じがして、バランスも音色もしっくりきました。ギターは弦やポジションによって個性というか癖があるのですが、この楽器は程よく均質化されていて、物理的な条件よりも演奏者の意図というかタッチの変化に反応して音色が変わる幅の方が大きいです。上で書いたウルフトーンも押さえ込まれていて、非常に綺麗に調整されています(一応、G#あたりにあるのはわかります)。音量も小さいわけではなく、軽く弾いても必要な音が出てきてずいぶん弾きやすいです。弾いていて楽器に表現を助けてもらっている感じがしました。 ところがこの楽器は少しこなれている感じがして、バランスも音色もしっくりきました。ギターは弦やポジションによって個性というか癖があるのですが、この楽器は程よく均質化されていて、物理的な条件よりも演奏者の意図というかタッチの変化に反応して音色が変わる幅の方が大きいです。上で書いたウルフトーンも押さえ込まれていて、非常に綺麗に調整されています(一応、G#あたりにあるのはわかります)。音量も小さいわけではなく、軽く弾いても必要な音が出てきてずいぶん弾きやすいです。弾いていて楽器に表現を助けてもらっている感じがしました。安いものではありませんでしたが、たぶんこれが私の最後の1本になるでしょう。家に連れ帰って部屋で弾くと、楽器店で弾いた時のような柔らかく軽い響きはなかなか出ません。あまり強烈には弾き込まれてはいなかったみたいで、やっぱりそれなりの慣らしが必要のようです。これから大事に弾き込んでいきます。購入資金の一部に充てるため、一緒に育ってきたディーンは下取りに出しました。今までありがとう。今度も(今度こそ?)いい人に使ってもらえると良いね。 弦を交換する時に、サウンドホールからスマホを突っ込んで中の写真を撮ってみました。落として傷つけるといけないので慎重に。すると、ボディ上の指板(13から19フレット)のちょうど裏あたりに手書きでシリアルNOや日付等が書いてあるのを見つけました。   写真左は下が表面板、奥行き方向がネックとの接続部分になります。書いてあるのは上から、シリアルNO(ぼかしてあります) 写真左は下が表面板、奥行き方向がネックとの接続部分になります。書いてあるのは上から、シリアルNO(ぼかしてあります)26.01.2001 ←作り始めた/完成した日付ではなく、ボディに表面板を接着して閉じた日だそうです。このサイトを最初に立ち上げた時期にちょうど製作中だったことがわかります。 94419 Reisbach ←ラベルにもある、ハウザー工房の住所。ライスバッハを探してみたら、レーゲンスブルクやパッサウに近いバイエルンの村でした。 最後に、Germany 英語で。 さらに、ネックに近い表面板の裏にはラベルにあるのと同じハウザー3世のサイン(Hermann Hauser III:右の写真)が。この日付と製作者の名前は、どちらもハウザー工房作の全ての楽器に入っているそうです。  我が家にはもう一本のギターがあります。表面板はシダー(米杉)なのでハウザーやディーンよりだいぶ赤く色が濃い感じです。銘はエドガー・メンヒ(1988年)ですが、この年にはすでに製作家本人は他界していて、ラベルにもメンヒ工房(Werkstatt)とあります。これは師匠が亡くなって奥方が工房を閉めるという時に、工房にあった仕掛かり品や材料を使って弟子達が完成させた最後の数本のうちの1本、楽器店によると弟子たちの気持ちがこもった楽器なのだそうです。普通はラベルに書いてあるメンヒ自筆のサインは、これには当然入っていません。師匠の作ほどの値段はつきませんが、一部のサイトに書かれている「メンヒの名前を使って弟子が普及版(廉価版)を作っている」というニュアンスとはだいぶ違うようです。いいかげんな楽器でないことは、音そのものが証明してくれています。 我が家にはもう一本のギターがあります。表面板はシダー(米杉)なのでハウザーやディーンよりだいぶ赤く色が濃い感じです。銘はエドガー・メンヒ(1988年)ですが、この年にはすでに製作家本人は他界していて、ラベルにもメンヒ工房(Werkstatt)とあります。これは師匠が亡くなって奥方が工房を閉めるという時に、工房にあった仕掛かり品や材料を使って弟子達が完成させた最後の数本のうちの1本、楽器店によると弟子たちの気持ちがこもった楽器なのだそうです。普通はラベルに書いてあるメンヒ自筆のサインは、これには当然入っていません。師匠の作ほどの値段はつきませんが、一部のサイトに書かれている「メンヒの名前を使って弟子が普及版(廉価版)を作っている」というニュアンスとはだいぶ違うようです。いいかげんな楽器でないことは、音そのものが証明してくれています。 この楽器は、学生時代からよく二重奏をしていた相棒の形見です。お互いのギターを選ぶ時に一緒に楽器店に行って、一緒に選びました。ディーンを買う時にも一緒に来てもらっています。楽器のキャラクターとしてはすごく軽く綺麗な音が出て、ディーンよりよっぽど弾きやすくできています。私がディーンでセカンドを弾いて、その上でメンヒでメロディを歌ってもらう、という分担が多かったです。ディーンの方がしっかりした音が出て、バッハやバリオスやピアソラをソロで弾く時は当然自分のディーンを使いましたが、ダウランドとか妻とのリコーダーとの合わせはこちらのメンヒのほうが向いていて、クライスでダウランドのリュートソングを弾いた時(第16回、第19回定演)などは借りて使いました。彼が病を得てしまった時に、治療費の足しにと思って私が買い取って、元気になったら同じ金額で買い戻すという話にしてあったのですが、残念ながらそのまま手元にあります。 この楽器は、学生時代からよく二重奏をしていた相棒の形見です。お互いのギターを選ぶ時に一緒に楽器店に行って、一緒に選びました。ディーンを買う時にも一緒に来てもらっています。楽器のキャラクターとしてはすごく軽く綺麗な音が出て、ディーンよりよっぽど弾きやすくできています。私がディーンでセカンドを弾いて、その上でメンヒでメロディを歌ってもらう、という分担が多かったです。ディーンの方がしっかりした音が出て、バッハやバリオスやピアソラをソロで弾く時は当然自分のディーンを使いましたが、ダウランドとか妻とのリコーダーとの合わせはこちらのメンヒのほうが向いていて、クライスでダウランドのリュートソングを弾いた時(第16回、第19回定演)などは借りて使いました。彼が病を得てしまった時に、治療費の足しにと思って私が買い取って、元気になったら同じ金額で買い戻すという話にしてあったのですが、残念ながらそのまま手元にあります。キャラクターは若干違えど、ディーンとメンヒの2本はどちらも質実剛健のドイツ・イギリス系で、官能的なスペイン系とはちょっと違います。エドガー・メンヒは昔ヘルマン・ハウザー2世と一緒に製作していたこともあったようで、大きな傾向としては似ています。今度のハウザー3世はこの2本のいいとこ取りというか上位互換のような弾き心地で、メンヒの出番がちょっと減るかもしれないです。  ギター教室に通うようになってバッハのリュート作品もきちんと見ていただき、順次披露してきました。7曲あるうち人前で弾いていないのはあと1曲、BWV999だけになりました。小品なので、組曲からの抜粋が多いバッハ演奏ではやるタイミングがなかっただけで、近いうちに制覇するでしょう。あとは、組曲として通して全楽章を演奏していない曲もあるので取りこぼしを拾っていくことと、無伴奏弦楽作品や鍵盤曲の編曲ものにも取り組んでいきます。 ギター教室に通うようになってバッハのリュート作品もきちんと見ていただき、順次披露してきました。7曲あるうち人前で弾いていないのはあと1曲、BWV999だけになりました。小品なので、組曲からの抜粋が多いバッハ演奏ではやるタイミングがなかっただけで、近いうちに制覇するでしょう。あとは、組曲として通して全楽章を演奏していない曲もあるので取りこぼしを拾っていくことと、無伴奏弦楽作品や鍵盤曲の編曲ものにも取り組んでいきます。私がバッハを弾く時に主に使っている楽譜は、昔は阿部保夫編(右)、今は佐々木忠先生編(左:最近、ごく短時間ですが直接ご指導を頂く機会がありました)の、どちらも全音楽譜のものです。阿部編は実際の演奏がしやすいように工夫されている実用本位の譜面で、作品解説も注釈もほとんどない音符オンリーの割り切ったものです。以前は手軽に全曲手にしようと思えばこれしかありませんでしたが、バッハの音楽をギター版として広めるのに多大な貢献があったと思います。佐々木先生編は阿部編出版後に出てきた新バッハ全集やさらに新しい研究成果も取り入れ、原典との比較や解説も載っている新版です。といっても佐々木先生編もそのまま弾いていなくて、後のページにあるようにバッハは楽譜を作る段階からいろいろ考えなければいけないので、現代ギター社の臨時増刊などを参考に一部手を加えています。 自分で弾く時の傾向としては、佐々木先生編よりさらに原典に近づけています。その分演奏が難しくなりいつも自分の首を絞めていますが、ギターに限らず他にこれだけバッハを聴いたり演奏したりしているとどうしてもそちらに走ってしまうのです。 佐々木先生のバッハ編曲は、他にも無伴奏ヴァイオリン、無伴奏チェロ、フルート作品からの編曲他の3冊が出ており、BWV995はチェロの巻、BWV1006aはヴァイオリンの巻のそれぞれ原曲の場所に収録されています。  臨時増刊のうち名曲演奏の手引きの方(左)は、それぞれの曲の原典ファクシミリが掲載されていて、手を入れる際に大変参考になります。最近は新バッハ全集に基づいた原典版(右)も同社から出ていますが、これも複数の原典から編者の解釈で現代譜に作り替えたものなので、疑問が出てくるとやっぱりファクシミリで確認しています。新バッハ全集でそれまでの版と音が変わっているところも、ファクシミリを見るとやっぱり前の音の方が正しいと思えるところもあります。

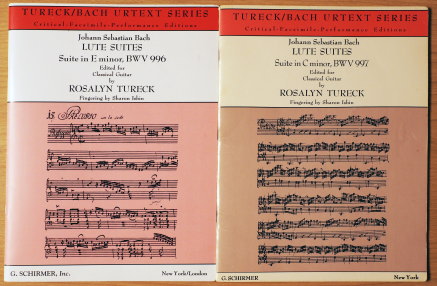

臨時増刊のうち名曲演奏の手引きの方(左)は、それぞれの曲の原典ファクシミリが掲載されていて、手を入れる際に大変参考になります。最近は新バッハ全集に基づいた原典版(右)も同社から出ていますが、これも複数の原典から編者の解釈で現代譜に作り替えたものなので、疑問が出てくるとやっぱりファクシミリで確認しています。新バッハ全集でそれまでの版と音が変わっているところも、ファクシミリを見るとやっぱり前の音の方が正しいと思えるところもあります。名曲演奏の手引きは1981年刊と古く、だいぶ紙が黄ばんできているので再刊して欲しいところですが、現代ギター社の人は「再刊するには執筆者に全部確認を取らなければいけないのでとても大変。今のところその予定はありません」とのこと。それだけ編集に手がかかった、力の入った企画ということなのでしょう。  BWV996と997は、テューレック編も参照しています。この楽譜はアメリカの音楽学者ロザリン・テューレックの校訂にシャロン・イズビンが運指を付けたもので、冊子の半分が詳しい解説(英語)とファクシミリになっていて読み応えがあります。楽譜には各写本の異同も細かく載っていて、装飾のつけ方なども詳しく演奏法が書いてあって参考になります。この楽譜に基づいたイズビンのCDも出ており、音でも確認できます。イズビンはこの2曲だけでなくセット物全4曲を収録しているので残りの楽譜も出して欲しかったのですが、残念ながらその前にテューレックが亡くなってしまって半分だけです。 BWV996と997は、テューレック編も参照しています。この楽譜はアメリカの音楽学者ロザリン・テューレックの校訂にシャロン・イズビンが運指を付けたもので、冊子の半分が詳しい解説(英語)とファクシミリになっていて読み応えがあります。楽譜には各写本の異同も細かく載っていて、装飾のつけ方なども詳しく演奏法が書いてあって参考になります。この楽譜に基づいたイズビンのCDも出ており、音でも確認できます。イズビンはこの2曲だけでなくセット物全4曲を収録しているので残りの楽譜も出して欲しかったのですが、残念ながらその前にテューレックが亡くなってしまって半分だけです。BWV996は現代ギター(ヴァルターの二段譜)と違うブリュッセル王立図書館にある筆写者不明の二段譜(イ短調に移調されたもの)が掲載されており、見比べることができます。ただし、この二段譜をハインリヒ・ニコラウス・ゲルバーの手による写本として紹介してあるのは間違い。ゲルバー稿は一時期行方不明になっており、今でも個人蔵ということで現物の閲覧には制限があるようなので仕方ないですが。ゲルバー稿はホ短調で書かれていて、現在ではヴァルター稿と一緒にIMSLPでも見ることができます。奏法解説などは正しくゲルバー稿を見ているようで、その記述とファクシミリを突き合わせた時に合わないところが出てきます。ただし、ブリュッセル稿はゲルバー稿をもとに小型の鍵盤楽器用に移調して作成された可能性も指摘されています。 BWV997は、同様に詳細な解説と、アグリーコラの二段譜全曲、キルンベルガーによる二段譜のサラバンド、ヴァイラウホのタブラチャのジーグが収録されています。改めて二段譜を見てみるとリュートの音域をかなり(一オクターブ近く)上に突き抜けていて、これをリュート用に編曲して演奏するのは難事だろうと思われます。広い音域を使って上から下まで降りてくるような音型があちこちで使われているので、上に抜けるところを下げるといろいろ折り返しを入れなければなりません。ギター版でも同様で、特にジーグとドゥーブルはいろいろ上がったり下がったりがあります。リュートなら下(低音域)は大丈夫なのですが、ギターではここも上げなければいけないので、フーガなどはかなり悩みます。編曲者によっていろいろ工夫の跡が見られるのですが、この版は実際に演奏可能にすることと本来の音のつながりの両方を、かなりうまく折り合いをつけているように感じます(そのぶん難しい運指になっていますが)。 |

このページの最初に戻る

このページの最初に戻る