バッハとリュート(4) リュートによる演奏

![]()

バッハとリュート(4) リュートによる演奏

| リュート独奏曲解説|鍵盤楽器による演奏 リュート独奏曲解説|鍵盤楽器による演奏 |

| これまで述べてきたとおり、リュートのための作品をリュートで演奏するという極めて当たり前のことがバッハの場合はなかなか当てはまりません。想定された楽器が定かでないバッハの作品は、演奏そのものにたどりつくまでに、楽器、エディション(演奏譜)、調弦、運指の問題が演奏者を悩ませます。そのため昔はタブラチュアで残っている作品を中心に単発で録音されることが多かったのですが、それでも最近では種々の技術課題をクリアして音楽そのものを聴かせるリュートによる全集が多数揃ってきました。 リュートの魅力は、まずは何といってもバッハ自身も好んだといわれるその音色でしょう。ガットの複弦を指頭で弾く、柔らかく繊細な響きは、心に届く親密なひとときを過ごさせてくれます。演奏者との距離が近く感じられ、息づかいや気配まで伝わってくる録音が多いのも特徴です。その分、再生装置にはシビアかもしれません。良い組み合わせで目を閉じて聴くと、自分のためだけに目の前で弾いてくれているような錯覚を起こしてしまいます。逆に、オーケストラを朗々と雄大に鳴らすシステムも、リュート音楽の再生では綻びを見せることも珍しくありません。 リュートは音量が極めて小さい楽器です。リュートのフォルテは他の楽器のメゾピアノくらいの感じ(もっと小さい?)かもしれません。CDだけでリュートに親しんでいる人は、ぜひ一度演奏会に足を運んで実際の音を聞いていただくか、弾けないとしても楽器店で実際に触れて音を出してみてください。不用意にステレオの音量を上げてしまい、本来のリュートとは似ても似つかない大迫力で再生していては、上で触れたリュートの良さを感じ取ることはできないと思います。 いくつかご紹介していきますが、それぞれ聞き所のある演奏で、どれが一番ということでもありません。迷うのも楽しみのうちです。最初にどのような順序で並べるか深く考えず適当に始めてしまったため、数が増えてくるとどう整理していくか思案中です。紹介したい盤はたくさんあるため、リュート作品の7曲が収録されている全集を最優先、次いで7曲のうちどれかが収録されていて原則バッハの曲でまとめられている盤から載せています(鍵盤、ギターのページも同様ですが演奏者つながりで例外あり)。 これまでのページで詳しく紹介しているBWV995〜1000と1006aは、曲名を省略しました。  deutsche harmonia mundi RD77097 deutsche harmonia mundi RD77097<収録曲> BWV995 BWV997 BWV999 BWV1000 BWV998 BWV996 BWV1006a 全集としてかなり早い時期でリリースされながら高い完成度で、世間ではこれが定番といわれることも多い、ドイツの奏者コンラート・ユングヘーネルの演奏です。最近ではソリストよりも指揮者としての活動の方が盛んです。 1984年製の13コースのバロックリュート(ニコ・ヴァン・デア・ヴァールス作)を使用した、1988/89年の録音とのこと。 全7曲を演奏していますが、調弦を工夫してうまく処理しています。ダイナミックな演奏で、テンポも速いところは快調に飛ばし、遅いところはじっくりと聴かせるメリハリのある演奏です。独特のタメを持った個性豊かな演奏で私は好んで聴きますが、流れが止まると感じたり癖があると捉える人もいると思います。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

naïve E3000 naïve E3000<収録曲> BWV995 BWV996 BWV998 BWV997 BWV1006a BWV999 BWV1000 こちらも全7曲を収録したホプキンソン・スミス盤。1980年代に何回かに分けて録音されています。スミスはアメリカに生まれハーバードで音楽学を専攻した後ヨーロッパに移り、ジョルディ・サヴァール主宰のエスペリオンXXの設立にも参加するなど古楽演奏での活躍の他、スイスのバーゼル・スコラ・カントールムで長年教鞭を執ってきました。 BWV995はタブラチュアを基本にしていますが、ト短調を一音上げてイ短調で弾いています。コントラGのない13コースでも、このやり方ならオクターブ下の音として表現できます。 楽器はどちも13コースのバロックリュートで、ユングヘーネルと同じヴァールス作のもの(BWV995/996/998)とジョエル・ヴァン・レネップ作のもの(BWV997-1000)を弾きわけています。どんな性格の楽器なのかは記述がありませんでしたが、聞く限りではヴァールスの方は軽やかで、レネップの方は低音の鳴りが豊かな気がしました。 ユングヘーネルと比べると端正な演奏で、こくが足りないと思う人もいるかもしれません。テンポの揺れも控えめで、ずっとストレートな演奏です。といっても単調ではなく、細かなデューナミクスや音色の変化をつけて繊細に弾いている感じでした。音色も美しく聴いていて癒されます。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

naive E 8678 naive E 8678<収録曲> BWV1001 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番 BWV1002 無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第1番 BWV1003 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番 BWV1004 無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番 BWV1005 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番 BWV1006 無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第3番 ホプキンソン・スミスによる、無伴奏ヴァイオリン作品全曲の編曲です。BWV1006aの編曲を参考にしながら低音の追加を中心に編曲し、また和音についてはヴァイオリンより自由に重ねられるので、リュートとして自然な響きになるようにしたとのこと。パルティータ第1番はロ短調からイ短調へ、パルティータ第3番はホ長調からヘ長調へとリュートで演奏しやすく移調されています。低音だけでなく上声部の音型にもところどころで手が加えられていて、上のリュート全集より少し自由に演奏している感じです。装飾も曲に応じて小洒落た装飾音が追加されていて面白いです。また、曲の最後の一節を繰り返して念を押して終わることもあります。 ソナタ第1番のフーガは、リュート版のタブラチュアからではなく、基本はヴァイオリン版からの編曲です。パルティータの第3番は1006とありますがリュート全集にも入れている1006aで弾いています(録音は今回新しく入れ直しています)。ただメヌエットはI→IIの次にIに戻らないのは珍しいかも(全集版では戻っていた)。あとルーレの最後の一節を繰り返したり他の曲も装飾を多めに入れたりとか、少し変化をつけています。 使用楽器はすべてレネップで、リュートらしいふくよかな美音は相変わらずというか、より整っているように思います。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

naive E 7385 naive E 7385<収録曲> BWV1007 無伴奏チェロ組曲第1番 BWV1008 無伴奏チェロ組曲第2番 BWV1009 無伴奏チェロ組曲第3番 BWV1010 無伴奏チェロ組曲第4番 BWV1012 無伴奏チェロ組曲第6番 BWV995 同じくホプキンソン・スミスによるチェロ組曲全曲の編曲演奏です。当初(1992年)は後半の3曲だけリリースされてしばらくその状態でしたが、2013年にやっと前半もリリースされて完結しました。スミスは別盤でフルート・パルティータのリュート編曲も収録しているので、無伴奏曲はこれで全てカバーしました。 スミスの解説によるとチェロ組曲は前半と後半で性格が大きく分けられ、前半は親しみやすくシンプルな作りで、後半はいろいろな技術的・音楽的な課題を含んだ意欲作なので、その特徴を意識してそれが伝わるように編曲を工夫したとのこと。具体的には、第4番はオリジナルは変ホ長調で、バッハの作品でこの楽器にこの調を使ったものは他には無く、開放弦が一つも使えないのに音域の広いアルベジオで始まるという、曲の印象からは想像できないチャレンジングなもの。小節頭のベース音はチェロではすぐ消えてしまいますがリュートでは小節いっぱい残すことも可能で、音が重なっていく和音の響きを実際に耳で楽しむことが出来ます。第5番はチェロでは珍しい変則調弦を使った渋い響き、逆に第6番は5弦チェロのための華麗な響きと対照的で、特に第6番は高音側に追加された開放弦を駆使したバリオラージュのフレーズや広い音域が特徴です。この2曲を普通の調弦の4弦チェロで演奏しようとすると超絶技巧の難曲になります。 第5番はバッハ編のBWV995のタブラチュア版で、録音も1980年に行われたリュート曲全集のものがそのまま収められています。BWV1011から995へのバッハの編曲がハ短調からト短調と5度上がったのにあわせ、第1番から4番までを5度上げ、音域の関係から第6番だけは原調で弾いています。 演奏も、前半は全体的に少しテンポを遅くして落ち着いた演奏、後半は曲によってアップテンポで緊張感を盛り上げています。リュートに合うような音型変更や装飾の付加、最後の一節の繰り返しは上のヴァイオリンの編曲と同様ですが、第4番と第6番はより自由に編曲・演奏しているように思います。 使用楽器は第1番、第2番、第3番はレネップ作のジャーマン・テオルボ、第4番、第6番はレネップ作の13コース・リュート、第5番はヴァールス作の13コース・リュートと記載があり、やはり前半と後半は使い分けています。テオルボは単弦14コースが多いのですが、ジャーマンテオルボは通常のバロックリュートと区別がつかない13コース複弦のものも多く、ここで使っているのはジャケット写真ではストレート糸倉の13コースで1〜2コースが単弦の楽器のようです。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

NAXOS 8.573936-37 NAXOS 8.573936-37<収録曲> BWV1006a BWV997 BWV999 BWV1000 BWV998 BWV996 BWV995 BWV245-19 Betrachte meine Seel' BWV244b-56 Ja freilich will in uns BWV244b-57 Komm, süßes Kreuz 日本人奏者今村泰典による全集。ハーグやバーゼルといった古楽の中心地に学び、現在はスイスを本拠に活躍しています。リュート独奏の7曲に加えて、ヨハネ受難曲からのアリア、マタイ受難曲初期稿からのレシタティーヴォとアリアという、いずれもリュートが通奏低音でなくオブリガートとして活躍する曲を演奏しています。これにあとカンタータBWV198を追加すれば完璧だったのですが、この曲ではリュートは2本必要なのとCD2枚では少し時間が足りないかも。 編曲は全て自筆譜・写譜をベースに自身でタブラチュアを作成したとのこと。楽器は、ホセ・ミゲル・モレノの13コース(2010)、ヘンドリク・ハーゼンフスの13コース(2012)、モレノの14コース(2011)の3本のバロックリュートを使い分けています。特に、BWV995を二段譜の通りに演奏しようと思えば14コースは必須です。 演奏は、微妙な揺れやタメはちゃんとありますが基本的にはかっちりとした正統的なもので、特にフーガなどは目立ちにくい中声部の入りなどもくっきりと聞こえてきて、技術に裏打ちされた設計がきちんとされている感じがします。舞曲もそれぞれふさわしいテンポ感で、繰り返しに現れる豊かな装飾も堂に入っていて聞きものです。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

NAXOS 8.574617/18 NAXOS 8.574617/18<Vol.1収録曲> BWV1007 無伴奏チェロ組曲第1番 BWV1011 無伴奏チェロ組曲第5番 BWV1010 無伴奏チェロ組曲第4番 <Vol.2収録曲> BWV1008 無伴奏チェロ組曲第2番 BWV1009 無伴奏チェロ組曲第3番 BWV1012 無伴奏チェロ組曲第6番 今村氏自編によるチェロ組曲全曲です。チェロの深く豊かな響きを同様に聞かせたいということで、バロックリュートではなく14コース単弦のテオルボを選び、第1〜4番はホセ・ミゲル・モレノ、第5〜6番はヘンドリク・ハーゼンフスの楽器を使っています。リュート版でも出てきた製作家ですが当然違う楽器です。第6番は5弦チェロ用の華麗な作品ですが、テオルボで弾いても良い響きが得られ技術的にもうまく適合したので他と同じ楽器で弾いたとのこと。 本人へのインタビュー記事によると、基本ポリシーとして「バッハ自身がテオルボのために編曲したらどう書いたか」を考えたということで、お手本としてはBWV1011の995への編曲やヴィヴァルディの協奏曲の鍵盤編曲、ヴァイスの組曲をヴァイオリンとチェンバロのために編曲したBWV1025が挙げられていました。編曲に際してはまずメロディラインを元にバスを補完していくとのこと。無伴奏チェロ版では低音部がきちんと書かれていたりメロディに紛れていたり省略されていたりで、ここから「対位法的な緊張感のある、横のつながりの美しさも念頭に置いて」通奏低音のようなバス声部を完成させていったということです。単純に感覚で埋めていくのではなく、和声学と対位法の知識に基づくきちんとした裏付けをもって実施されているのですが型にはまったような息苦しさや理屈っぽさはありません。 第5番は、BWV1011と表記されていますがお手本のところでも挙げられた通り基本的にはリュート版(二段譜)のBWV995をベースにして弾いていて、ただし音の運びをチェロ版の音型にしたり装飾を新しく入れてみたりで上のリュート版の録音と同じではありません。音色も、複弦のバロックリュートでは軽やかで雅な響きですが、長大な番外弦を持つ単弦のテオルボでは深みが増した印象です。 演奏スタイルはリュート作品と変わらず、バッハの組曲として生き生きとして説得力のある名演と思います。微妙な揺らしや豊かな装飾音もセンス良く散りばめられ、チェロ組曲の新たな魅力を聞かせてくれる録音です。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

Brilliant 99375/7-8 Brilliant 99375/7-8<収録曲> BWV995 BWV996 BWV997 BWV998 BWV999 BWV1000 BWV1006a スウェーデンの奏者ヤーコプ・リンドベルイの全曲盤です。単品(BIS/キングインターナショナル)でも入手可能ですが、ここに載せたのはBrilliantの全集に収録されたもの(同じ音源)です。ジャケットにはBWV995-1000としか書いてありませんが、ちゃんとBWV1006aも収録されています。 楽器はイギリスの製作家マイケル・ロウのバロック・リュート(13コース)を使っています。こちらも一見淡々と弾いており、スミス盤と比べてもさらにストレートな演奏です。しかしよく聴くとフレーズの切れ目など実によく考えられており、テクニックの裏付けもある、ユングヘーネルとはタイプの違う名演です。楷書のようなきっちりした美を見るような気がします。演奏がすっきりしているためフーガなどは構成が良くわかり、舞曲は舞曲らしく推進力があります。バッハのリュート曲を最初に聴く一枚としては最もふさわしいかもしれません。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

M・Aレコーディングズ・ジャパン M053AA/M054A M・Aレコーディングズ・ジャパン M053AA/M054A<Disc1収録曲> BWV998 BWV995 BWV997 <Disc2収録曲> BWV1006a(ヘ長調で演奏) BWV1001 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番 BWV1007 無伴奏チェロ組曲第1番(変ホ長調に編曲) BWV999 アルゼンチンの奏者エドゥアルド・エグエズの選集。2枚リリースされていますが、第1巻がリュート用の作品、第2巻が他の弦楽器先品からの編曲ものを中心に組んでおり、明らかに鍵盤の様式であるBWV996は入っていません。これも一つの見識かと思います。BWV1001は無伴奏ヴァイオリンソナタからの編曲ですが、第2楽章はリュート版(BWV1000)をそのまま(最後のカデンツァの音の足りないところも)演奏しています。 演奏そのものは、ユングヘーネルほどではないにせよダイナミックで自由なスタイルです。装飾やテンポの揺らしも比較的豊かな方で盛り上げるタイプです。技術も確かで、音色もきれいだと思います。録音はややエコーが強すぎ、好みがあるでしょう。 使用楽器は、第1巻はBWV995がロバート・リンドバーグ製作(1992)と他の2曲はモーリス・オッティガー(1999)の使い分けで、第2巻はロバート・リンドバーグ製作(1992)の13コースの楽器とのことですが、調弦や第1巻の楽器のコース数は記述がありませんでした。BWV995ではタブ譜と違うスラーがついていたりコントラGが弾かれているので、移調を含む自身の編曲かもしれません。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

ARCANA A529 ARCANA A529<収録曲> BWV995 BWV998 BWV999 BWV996 BWV1006a BWV997 BWV1000 アルゼンチンの奏者エヴァンジェリーナ・マスカルディによる全集です。最初ギターを専攻し演奏活動をスタートさせましたが、ヨーロッパに渡ってバーゼル・スコラ・カントールムでホプキンソン・スミスにリュートを学び、リュート・テオルボ・バロックギターに転向しました。エスペリオンXX、アンサンブル415、ジャルディーノ・アルモニコ、モンテヴェルディ合唱団など著名なアンサンブルの通奏低音奏者としても活躍しており、現在はイタリアに拠点を置いて演奏活動や教授活動を行っています。 この全集への録音にあたって、リュートでの技術的な難易度を下げるためにBWV996を嬰ヘ短調に、BWV1006aをヘ長調に移調し、あとはオリジナルの調で演奏したとのこと。でもBWV995や997を聞いてももともと技術は確かで、996などはそれほど易しくなることもなさそうです。 演奏は全般的に装飾が少なめでアーティキュレーションやデュナーミクで聞かせる正統派で、十分推進力もありテクニックに裏打ちされた解釈と表現で音楽そのものの魅力を十分に発揮している名演と思います。 使用楽器は、ライプツィヒでバッハとほぼ同時代を生き、ヴァイラウホの名付け親ともなった楽器製作者ヨハン・クリスティアン・ホフマンのモデルに基づくセザール・マテウスの13コース2本(1999年、2010年製)+14コースのバロックリュート(2020年製)の3本とのことです。どの曲にどれを使ったかは書いていませんが、BWV995に14コースを使うのはお約束として、どちらかというと華やかな響きがする方で多分BWV998と1006aを弾き、低音の響きが豊かなほうでBWV997を弾いて、あとはどちらかすぐには判断つきませんでした。どちらも柔らかなのに芯のしっかりしたいい音です。 音楽とは関係ないのですが、CDのジャケットや解説書の写真がどうもホラー映画というかお化け屋敷のような照明なのが気になります。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

Brilliant 94408 Brilliant 94408<収録曲> BWV996 BWV998 BWV995 BWV997 BWV1006a BWV999 BWV1000 イタリアの奏者マリオ・ダゴストの全集です。クラシックギターでディプロマを得ますが、ルネッサンス・バロック音楽への興味からホプキンソン・スミスに師事し、リュートに転向しました。 曲目リストには全部原調で書いてありますが、聞いてみるとBWV996と995はト短調、997はイ短調、1006aはヘ長調(さらに半音低いバロックピッチ)で演奏されており、実演に際してのハードルもクリアされているようです。かなり自由なスタイルで臨んでいて、特に舞曲の繰り返しで現れる装飾は曲によって原型がわからなくなるほどのほとんど変奏といってよいアレンジが加えられています。でも様式はよく考えられていて逸脱している感じはなく、解説には「ルネッサンスやバロックのスタイルのスペシャリストである作曲家のジョバンニ・スカラムッツァ・ファビによる(まだ出版はされていない)バッハリュート作品の研究書の楽譜を取り入れた」とあり、同じ作曲家に舞曲の装飾をドゥーブルとして書いてもらった(BWV997以外は)ともあるので、かなり綿密に準備したのでしょう。繰り返し部分は変奏として解釈しているようで、同じ発想でBWV997もジーグ前半〜ドゥーブル前半〜ジーグ後半〜ドゥーブル後半の順序で演奏しています。 バロックの装飾のアプローチとして大変興味深く、他の演奏を何十種類も聴いている私としては実に面白く聴けました。ただ初めてバッハのリュート作品を聴く人にこれを真っ先に薦めるかというと、もっとシンプルな方が良いかも、とは思います。もちろん演奏も優れているので初めて聞く人でも楽しめるのですが、内容を考えるとバッハ通向きの盤かも知れません。 使用楽器は、本職が演奏家でもありCDもリリースしているイーヴォ・マゲリーニが製作した13コースのバロックリュートです。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

Audax ADX 13728 Audax ADX 13728<第1巻収録曲> BWV995 BWV999 BWV1000 BWV997 Audax ADX <第2巻収録曲> BWV998 BWV996 BWV1006a ジャドラン・ダンカムによる全集です。オスロで育ち最初はオスロの音楽学校でクラシックギターを学んだということですが、イギリスとクロアチアの血を引いていてノルウェイ人の奏者ということではないようです。その後ロンドンに留学してバロックリュートをヤーコプ・リンドベルイに学び、以来リュート奏者としてソロだけでなく室内楽でも活躍しています。 まず2021年に第1巻がリリースされましたが、そちらの選曲は基本的にバッハと同時代のタブラチュアがあるもの(BWV995、1000、997の一部)を中心にしたようです。演奏も、タブラチュアがある曲は明らかな誤記や若干の運指の訂正以外はそれを使い、ないもの(BWV999と997のフーガ・ドゥーブル)はリュートへの編曲を行ったバッハの高弟たちのやり方を参考にしながら譜面を起こしたとのこと。フーガの主題にも積極的に装飾を加えたりアーティキュレーションも変更しているのですがこれも先人に習ったとのこと。4曲とも原調での演奏です。 少し間を空けて2024年に出された第2巻では、リュートというより鍵盤のほうが向いていると思われる残りの3曲が収録されましたが、BWV996はト短調、1006aはヘ長調に移調されています。998は原調のようでしたがおそらくBWV997のタブラチュアと同様の変則調弦にしていると思われます。アプローチは違うように見えますが、どれもリュートで弾いた時に効果的に聞こえることを考えたそうで、基本は同じです。 第1巻は分厚い解説書がついていて英独仏語のほかにノルウェイ語と日本語もあって読み解くのが楽でした。第2巻は英独仏だけで少し薄くなっていますがどちらも輸入盤のはずなのでなぜ第1巻だけ日本語がついていたかは不明。そちらにこの取り組みのポリシーとリュート曲全体の解説は書かれているので、基本的なところはカバーしたということかもしれません。 演奏は楽譜に忠実かというとそうでもなく、様式は踏まえるものの結構自由に装飾しています。テンポの揺らしや強弱のメリハリもあるのですがとても自然で音楽的に聞こえます。第1巻ではアルマンドやガヴォットにも装飾音をつけているのにターゲットにしやすいサラバンドはすっきりとシンプルに弾いているのが不思議でしたが、第2巻のBWV996のサラバンドでは格好良い装飾をふんだんに加えています。1006aのルーレはもちろんメヌエットも(特にIIからIに戻ってから)装飾されていて、思わず真似してみたくなります。 使用楽器はどちらもトニー・ジョンソン作のバロックリュート(2012)で、1〜2コースが単弦で以下は複弦の13コースの楽器です。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

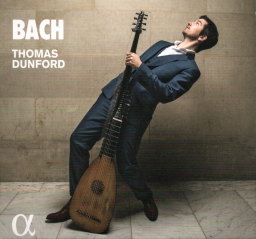

ALPHA 361 ALPHA 361<収録曲> BWV1007 無伴奏チェロ組曲第1番 BWV995 BWV1004 無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番より シャコンヌ フランスの奏者トマ・ダンフォールによる選集です。日本語で紹介されているほとんどのサイトで英語読みで「トーマス・ダンフォード」と書かれていますが、パリ生まれのフランス人(父親はアメリカ人、母親は東欧系のフランス人でどちらもガンバ奏者)で、現在もパリ在住ということなのでこの読み方にしてみます。パリのコンセルヴァトワールで学び、首席で卒業後バーゼルのスコラ・カントルムでホプキンソン・スミスに師事しています。2005年にコメディ・フランセーズの舞台でシェイクスピアの十二夜のリュート奏者役(演奏も)でステージデビューを果たし、その後は独奏だけでなく室内楽や通奏低音の活動も活発に行っています。 楽器はジュゼッペ・トゥミアーティのアーチリュート(1993)です。ジャケットで奏者が手に持っている楽器のはずですが、拡大してみると上の糸倉(拡張バス弦用)に7個、下の糸倉(ストップ弦)には15個のペグ(弦を巻く軸)があり、ストップ弦用にはナットやブリッジにも複弦用の溝や穴があるように見えるので、通常の張り方だと拡張弦が単弦7コース、ストップ弦が8コース(1コース単弦+7コース複弦)まで張れるのですが、この写真だと上で一つ、下で7つ余らせていて、単弦14コースのテオルボとして使っています。公開されている動画でも同じ張り方をしているので、音や響きが気に入っている等本人にとってはこれがベストなのだと思いますがずいぶんと珍しい使い方だと思いました。 この楽器を使っての、バッハ自身の編曲によるBWV995と、チェロ組曲1番とシャコンヌの自編による演奏です。995はタブラチュア版でなく、アーチリュートの14コースの低音を生かした二段譜版です。チェロ組曲1番も低音や対旋律や装飾の付加は控えめで、舞曲の特長を前面に出した緊張感と推進力のある演奏です。シャコンヌも原譜に近いようなシンプルなアレンジですが、緊張感と推進力に加えて和音が厚くなっていたりアルペジオのリアライズに工夫があったりメロディラインにオクターブの上下があったりで、聞いていて気持ちよく飽きない演奏です。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

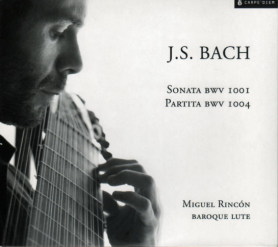

CARPE DIEM CD-16295 CARPE DIEM CD-16295<収録曲> BWV1001 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番 BWV1004 無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番 スペインの奏者ミゲル・リンコンによる無伴奏ヴァイオリン作品からの選集。フーガを含んだソナタと舞曲を並べたパルティータの両方を紹介したかったということでこの選曲だそうです。 現在はチューリヒで上のエドゥアルド・エグエズに師事していると解説にあります(2013年当時)。スペインの人らしくビウエラやバロックギターも演奏します。 楽器はフランシスコ・エルヴァスのバロックリュートとのことですが、A=392とかなり低いピッチでヴァロッティ音律で調弦しています。ケーテンでよく使われていたというヴェルサイユピッチを意識しているのかも知れません。制作年や元にしたモデルなどこの他の仕様は記載がありませんが、ジャケットと解説の中の写真の楽器が使われているとすると1弦・2弦が単弦の14コースで、ストレートの拡張糸倉を持つアーチリュートのようです。 楽譜も自身の編曲で、それほどたくさんではありませんが面白い(オリジナルを壊さない程度の)音の追加があります。 演奏は割と様式感を保った正統派ですが、自然な起伏もあって落ち着いて聴けます。シャコンヌは隠れていた低音がちゃんと音になっていたりして面白いです。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

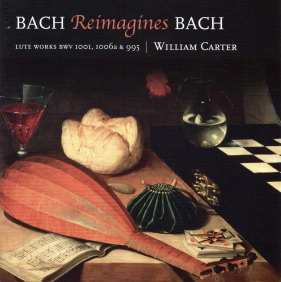

LINN CKD445 LINN CKD445<収録曲> BWV1001 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番 BWV1006a BWV995 アメリカの奏者ウィリアム・カーターによる、無伴奏弦楽作品からの選集で、基本はバッハ自身による編曲があるものが選ばれています。タイトルにも「Bach reimagines Bach」とあり、うまく訳すのは難しいですがバッハが自作を別の楽器のために頭の中で再構築・再創造しているイメージかと思います。 カーターはもともとクラシックギターを学び、フロリダ州立大学で古楽器演奏に触れてリュートやバロックギターに目覚め、ロンドンでナイジェル・ノースにリュート学んでいます。自身でパラディアン・アンサンブルを立ち上げ通奏低音奏者として録音や公演に参加するとともに、イングリッシュ・コンサートやアカデミー・オブ・エンシェント・ミュージック(エンシェント室内管弦楽団:AAM)にも奏者として招かれていて、現在はロンドンで教鞭を執っています。 ヴァイオリンソナタは、ヴァイラウホによるフーガのタブラチュアがありますがここでは使わず、同人のタブラチュアがあるBWV997を参考にしながらヴァイオリン版をベースに譜面を用意したとのこと。あとの2曲は基本的に自筆二段譜の通りに弾いています。語りかけるような演奏スタイルで、非常に繊細で親密な印象です。揺らしやタメが多いので流暢で無いと感じる人もいるかもしれません。1006aのプレリュードなどは勢いで押す演奏ではないです。一緒に静かに語り合うような、独特の流れに乗ってしまえば非常に心地よく聴けます。 使用楽器は、マルティン・ヘイコック作(2003年)とクラウス・ヤコブセン作(2008年)の2本で、ヤコブセンのほうに「スワン・ネック」という但し書きがあるのでおそらくこちらが14コースでBWV995に使ったものでしょう。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

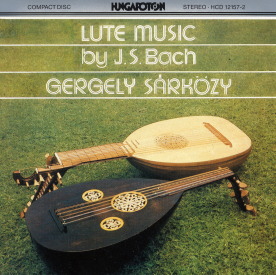

HUNGAROTON HCD 12157-2 HUNGAROTON HCD 12157-2<収録曲> BWV999 BWV1000 BWV998 BWV995 ハンガリーの奏者Gergely Sárközyの選集。フランスの元大統領と同じ綴りなのでゲルゲリー・サルコジと読むのでしょうか(山田貢氏の著書ではシャルコッチとなっていました)。使用楽器はアマチュア製作家と注釈のあるティハマー・ロマネクという人の11コースのバロック・リュートで、1コースからf'-d'd-aa-ff-cc-Gg-Dd-A1A-G1G-Cc-Esesというユニークな調弦で演奏しています。9コースまでは押さえられるように作ってあるとのことで、実演への提案の一つとして注目されます。 演奏は、楽器と同じく非常にユニークです。BW998ではプレリュード〜アレグロ〜フーガと演奏したり(しかも、アレグロは全部ミュートで、フーガは極遅テンポで)、BWV1000のテーマを全部極端なスタッカートで始めたり、BWV995はこれまで聴いたことがない装飾というか即興演奏たっぷりで始めたりと、これはこれで面白い1枚ですが、この盤にバッハのリュート作品を代表させるかというとそうではなく、他の正統派の演奏を聴いた後でヴァリエーションの一つとして楽しむのが良いと思いました。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

SONY Classics S2K 45858 SONY Classics S2K 45858<収録曲> BWV995 BWV1000 BWV996 BWV998 BWV997 BWV999 BWV1006a ドイツの奏者ルッツ・キルヒホフの、「オリジナルの調(key)と調弦(tuning)による」全集です。調についてはわかりますが、調弦についてはこれまで述べてきたとおりそもそもオリジナルが存在しません。奏者自身のCD解説によると、タブラチュアがあるものはそれを優先、ないものは通常のニ短調調弦を使うということのようです。ホ短調のBWV996やホ長調のBWV1006aについては相当の技術的困難があったように思われますが、さほど難しさを感じさせないのは高い演奏技術のゆえかもしれません。 楽器は、どちらもヘルムート・ボーア作のリュートとテオルボを使い分けていますが、上でふれた2曲はバロックリュートで、他はテオルボで演奏しています。具体的な楽器の仕様が書かれていないので何ともいえませんが、テオルボはキタローネやアーチリュートとも言われることがあり、大型の低音リュートで長いネックを持つ14コース単弦の楽器(調弦もニ短調ベースではない)を指すことが多いです。ただし、ジャーマンテオルボと通称される大型のバロックリュートも別に存在しており、こちらはニ短調調弦が使われます。音を聞いた感じでは単弦のようにも感じるのですが、そうするとオリジナル調弦はどうなったのでしょう。確かに14コースであればBWV995などもバッハのオリジナル(二段譜)に書かれた通りの音で演奏が可能です。 演奏そのものは、テンポを速めにとった勢いのある解釈です。装飾もよく考えられた正統的なものかと思います。ただし、突っ込んでしまってやや音楽が前のめりに(特に速い曲で)感じるところがあります。音色も硬めで、演奏の勢いを優先し音色は犠牲にしている(音が割れる)ところがやや多いように感じました。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

LINN CKD 128 LINN CKD 128<収録曲> BWV1001 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番 BWV1002 無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第1番 BWV1004 無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番 BWV1006 無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第3番 BWV1003 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番 BWV1005 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番 BWV1007 無伴奏チェロ組曲第1番 BWV1008 無伴奏チェロ組曲第2番 BWV1010 無伴奏チェロ組曲第4番 BWV1009 無伴奏チェロ組曲第3番 BWV995/1011 無伴奏チェロ組曲第5番 BWV1012 無伴奏チェロ組曲第6番 イギリスの奏者ナイジェル・ノースによる、無伴奏弦楽作品のリュート編曲です。1枚に3曲ずつ、前半の2枚でヴァイオリン・ソナタとパルティータ、後半2枚が無伴奏チェロ組曲というカップリングになっています。 編曲は全て奏者自身が行い、「リュートのために良い響きになるように考えた」ということですが、前半と後半でポリシーが少し違います。ヴァイオリン作品の方は、BWV1006aが必ずしも最善の編曲とは思えないので参考にせず、ヴァイスならこれをどう弾くだろうかと想像しながら、ヴァイオリンよりも和音が出しやすく対位法が実現しやすいリュートの特性を考えて低音や和音を充実させるように音の追加を行っているということです。また、上のホプキンソン・スミス盤と同様ニ短調調弦で豊かな響きになるようにパルティータ3番はホ長調からヘ長調に、パルティータ第1番はロ短調からイ短調へと移調しており、他の4曲は原調で演奏しています。ソナタ第1番のフーガも導入部をはじめ基本はヴァイオリン版をベースにしています。 チェロ組曲の方はBWV995という良いお手本が存在するので、組曲第5番はこの編曲を基本にし、このほかの曲もこれを参考にしながら、音域の関係で原調で演奏する第6番以外はだいたい5度上(第1番は4度上)に移調しています。和音や対旋律や緩徐楽章の装飾には時々おもしろい追加があったりしますが、基本的にはバッハの音楽そのものは変わっておらず、興味深く聞くことができます。 楽器は、オーストリアに生まれ18世紀後半にニュルンベルクに移住し、リュートだけでなくヴァイオリンやチェロも制作したレオポルト・ヴィトハルム(1722〜1776)の楽器をコピーした13コースのバロックリュートが使われています。柔らかい音色ですがぼけたり濁ったりせずすっきりと聞こえる良い楽器です。CDの解説によると1730年製とのことですが、そのときレオポルトはわずか8歳で、他の記録によるとニュルンベルクに引っ越したのは1746年とのことなので、ちょっと辻褄が合いません。解説の単純ミスかもとは思います。 速い部分の推進力も、ゆっくりした楽章の歌心も、様式を踏まえた装飾も、高いレベルでバランスの取れたおすすめできる演奏。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

Virgin Classics 7243 4 82094 2 9 Virgin Classics 7243 4 82094 2 9<収録曲> BWV1007 無伴奏チェロ組曲第1番 BWV1008 無伴奏チェロ組曲第2番 BWV1009 無伴奏チェロ組曲第3番 ヴィゼー:組曲 ホ短調、ロ短調、ニ長調 他 フランスのリュート奏者パスカル・モンテイエのチェロ組曲編曲です。前半の3曲(第1番〜第3番)とロベール・ド・ヴィゼーの組曲でそれぞれ1枚ずつのセットです。 バッハにはスティーヴン・マーフィー(1996年製)の、ヴィゼーにはマティアス・ドゥルヴィー(1978年製)のテオルボを使っています。解説には、「テオルボは通常2段の糸倉(ストップ弦の6コース用と拡張バス弦の8コース用)を持つ楽器であり、ストップ弦は4度間隔で、拡張バス弦は音階順に調弦される」とあります。また高い方の2コースをオクターブ下げる(3弦が一番高くなる)ともあるのですが、メロディの運びからすると下げてはいないようで、また立ち上がりも単弦のように聞こえます。ちなみにマーフィーのサイトに掲載されているテオルボは皆単弦14コースのものです。 ヴェルサイユで活躍したヴィゼーは、1680年頃に宮廷音楽家となり、その後1698年に「王のギター奏者」、1709年に「王のギター教師」と順調に出世しました。王とは太陽王ルイ14世のことです。古典組曲の構成を取りながら、フランス風にロンドーを組み込んでみたり、「王のアルマンド」などひとひねりを加えています。ヴィゼーといえばバロックギターの方が有名で、曲作りは基本的には同じなのですが、低域用の開放弦が加えられて音域が広くなったテオルボ用の組曲は、さすがに重厚な響きがします。 バッハの無伴奏チェロ組曲は3曲ともおそらく奏者自身の編曲で、装飾を加えているサラバンド以外は低音を加えるくらいであまり大きな変更はありませんが、倍音が鳴り続けるテオルボでの演奏は、力強くシンプルなチェロとはだいぶ雰囲気が異なって優雅に聞こえます。和声の基本となるベースが追加されてずっと響いているところや、特にアルペジオの部分では和音が全部実際に聞こえてくるので、色彩感が豊かになっているように思います。 テンポも、やや揺れ幅が大きいものの正統派スタイルではないでしょうか。メリハリのついた演奏なので好みが分かれるでしょう。  このページの最初に戻る このページの最初に戻る

Zig-Zag territories ZZT2020901 Zig-Zag territories ZZT2020901<収録曲> BWV1011 無伴奏チェロ組曲第5番 BWV1010 無伴奏チェロ組曲第4番 BWV1012 無伴奏チェロ組曲第6番 モンテイエによる、チェロ組曲の後半3曲です。前のセットとは違うレーベルで出ていますが、演奏スタイルは前半と同じです。楽器は4番と5番がドゥルヴィー、6番がマーフィーで、制作年はありませんがおそらく上の盤と同じでしょう。この選択からするとマーフィーの方が華やかな音がする楽器かと思います。 BWV1011は実際にはBWV995をベースに演奏されています。ライナーノーツによると6度下げたとありますが、そうするとホ短調となり14コースのテオルボでも音域を外れるのですが、聞く限りではスコアのコントラGが出てくるところなど確かにオクターブ下がってかなり低い音が出ています。実音もホ短調のようなので実際にどう調弦してどのような運指にしたのかは謎です。 BWV1010は、チェロでは音が残らないプレリュードのアルペジオが全て鳴ります。前半でも同じことを書きましたが2組の中でこの曲が一番効果的です。 BWV1012は、原調で快速に(特にプレリュード)演奏しています。やはりミの開放が欲しいところですがフレットを押さえて弾いているようで、移調か変則調弦は考えなかったのでしょうか。 低音弦の響きも魅力的。ただ再生音量には注意が必要で、上げすぎるとピアノの低域のようなアタックのきいた力強い音になってしまいます。小さな音量でかなり張りがゆるく聞こえるのが正解かと思います。実演に際しては不思議なところがある盤ですが、前半もあわせてバッハの編曲として成功していると言えます。 |

このページの最初に戻る

このページの最初に戻る