ローテンブルク

| Nördlingen|Würzburg Nördlingen|Würzburg | | |

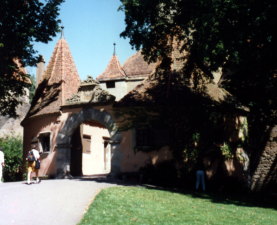

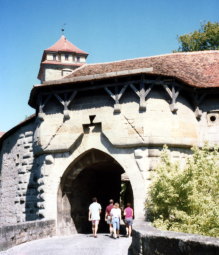

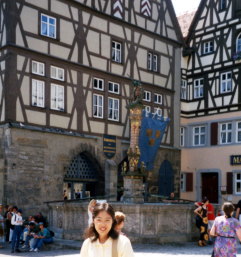

日本でも大変知名度が高く人気の街ローテンブルクは、ロマンティック街道と古城街道という二大観光街道の交わる場所にあります。町はずれにDBの駅はありますが鉄道の便は良くなく、普通は観光バスか夏期にだけ運行されるヨーロッパバスで訪れることになります。 ローテンブルクは、もともとタウバー川に囲まれた高台の上、現在のブルク公園の場所ににローテンブルク=コンブルク伯が城を築いたのがはじまりです。その後同家が断絶して城はシュタウフェン家の手に渡りますが、1356年の地震で倒壊し、その後石材が持ち去られて跡形もなくなってしまいました。 ローテンブルクは、もともとタウバー川に囲まれた高台の上、現在のブルク公園の場所ににローテンブルク=コンブルク伯が城を築いたのがはじまりです。その後同家が断絶して城はシュタウフェン家の手に渡りますが、1356年の地震で倒壊し、その後石材が持ち去られて跡形もなくなってしまいました。 当初ローテンブルクの街は現在よりもだいぶ小さく、ブルク門から市庁舎につながるヘルンガッセを中心にして、現在より一回り狭い旧市壁が築かれていました。 ヘルンガッセとは「旦那の通り」という意味です。今でこそ男性は皆「Herr」と呼ばれますが、昔は地位も名誉もある尊敬すべき人だけが「Herr(旦那)」と呼ばれていました。そのような裕福な人が多く住んでいた昔の目抜き通りで、他の通りよりもずっと道幅が広く立派になっています。 神聖ローマ皇帝とのつながりで街は次第に発展を遂げ、1172年に皇帝フリードリッヒ(バルバロッサ)より都市特権を得た後1274年には帝国自由都市となり、14世紀末から15世紀にかけてハインリヒ・トプラー市長のもとで最盛期を迎えます。  市域もそれにつれて拡大しています。13世紀には最初の市壁では市民を収容しきれなくなり、古い市壁を取り壊してクリンゲン門からジーバー塔につながる現在の規模にまで拡張されました。その際に旧市壁の門塔であったヴァイサー塔とマルクス塔は壊さずに残され、跡地はアルター・シュタットグラーベン(古い市の堀)通りとして整備されています。さらに14世紀に現在のシュピタール門まで南側に拡張されて完成することになります。 市域もそれにつれて拡大しています。13世紀には最初の市壁では市民を収容しきれなくなり、古い市壁を取り壊してクリンゲン門からジーバー塔につながる現在の規模にまで拡張されました。その際に旧市壁の門塔であったヴァイサー塔とマルクス塔は壊さずに残され、跡地はアルター・シュタットグラーベン(古い市の堀)通りとして整備されています。さらに14世紀に現在のシュピタール門まで南側に拡張されて完成することになります。 その後宗教改革の時代を迎え、1544年にはプロテスタントの街となり、三十年戦争ではカトリック軍の攻撃目標となりました。1631年にはバイエルンの将軍ティリーに包囲され、激戦の末ついに陥落してしまいます。この時、頑強な抵抗に手を焼いていた将軍は街の殲滅を命じますが、将軍が酒好きであると聞いた市長ヌッシュが将軍に「このワインを一気に飲み干したら助けてくれるか」と訊ね、見事に3.25リットルのワインを飲み干して街を救ったという話は、現在でも「マイスタートゥルンク」劇として市民も参加するお祭りになって伝えられています。 また、マルクト広場の北側に接する市参事会宴会場(現在のツーリストインフォメーションのある建物)には、定刻になると現れて一気飲みをするヌッシュ市長とそれを見守るティリー将軍の仕掛け時計が作られています。 その後ローテンブルクは産業や経済の発展から取り残され、1802年にはついにバイエルンに併合されてしまいました。第2次大戦では街の東側が空襲にあいますが復旧され、その後は中世そのままの街の風情に人気が高まり、世界中から観光客を集めて賑わっています。   街の中心に建つ市庁舎は、ヘルンガッセに面した旧館は1250年頃にゴシック様式で作られ、マルクト広場に面した新館は1572年から78年にルネサンス様式で再建されたものです。最後にバロック様式のアーケードが1681年に新館に追加されています。 街の中心に建つ市庁舎は、ヘルンガッセに面した旧館は1250年頃にゴシック様式で作られ、マルクト広場に面した新館は1572年から78年にルネサンス様式で再建されたものです。最後にバロック様式のアーケードが1681年に新館に追加されています。旧館の鐘楼は頂上にまで登ることができ、そこからは全周が見渡せて城壁に囲まれた街の様子がよくわかります。  市庁舎の北側に建つ聖ヤーコプ教会は、南ドイツ特有の等高式建築で、窓が大きく取られ堂内は大変明るくできています。東の内陣が1311〜22年、身廊が1373〜1436年に作られ、さらに道路の上をまたぐ形で1471年に西内陣と高廊が完成しました。聖別式は1485年にヴュルツブルクの司教によって行われています。 市庁舎の北側に建つ聖ヤーコプ教会は、南ドイツ特有の等高式建築で、窓が大きく取られ堂内は大変明るくできています。東の内陣が1311〜22年、身廊が1373〜1436年に作られ、さらに道路の上をまたぐ形で1471年に西内陣と高廊が完成しました。聖別式は1485年にヴュルツブルクの司教によって行われています。 高廊には、私が初めて出会ったリーメンシュナイダーの作品である「聖なる血の祭壇」が設置されています。 主祭壇は極彩色に彩られていてきれいですが、1466年に作られた古いもの。また、高さ17mのステンドグラスや、リーメンシュナイダー派の手になるマリア祭壇など、この他にもいくつもの珠玉のような工芸作品を見ることができます。  ローテンブルクには、この他にも狭い城壁の中にたくさんの見所があります。左の写真はプレーンライン(小広場)と呼ばれ、木組みの家や坂道の風情がとても良くガイドや絵はがきなどでもおなじみの場所です。街は全体的に木組みの家や美しい金物細工の看板が良く保存されていますが、マルクト広場からプレーンラインまでの通りは特に昔のままの雰囲気を残しています。 ローテンブルクには、この他にも狭い城壁の中にたくさんの見所があります。左の写真はプレーンライン(小広場)と呼ばれ、木組みの家や坂道の風情がとても良くガイドや絵はがきなどでもおなじみの場所です。街は全体的に木組みの家や美しい金物細工の看板が良く保存されていますが、マルクト広場からプレーンラインまでの通りは特に昔のままの雰囲気を残しています。二またに分かれた道の左はジーバー塔から新たに拡張されたシュピタール地区に通じ、右の坂道を下りていくとコボルツェラー門からタウバー川に出ることができます。   マルクト広場の南側には聖ゲオルクの泉という15世紀からの噴水があり、昔から旅人や市民に使われていました。 マルクト広場の南側には聖ゲオルクの泉という15世紀からの噴水があり、昔から旅人や市民に使われていました。城壁の中では水の確保は重要な問題で、市内には他に何カ所も噴水が作られています。今でもここの水は飲むことができるそうです。  城壁は内側に回廊が巡らされており、あちこちに階段があって自由に上り下りできます。銃眼から外を覗くこともでき、守備隊になった気分も味わえます。 城壁は内側に回廊が巡らされており、あちこちに階段があって自由に上り下りできます。銃眼から外を覗くこともでき、守備隊になった気分も味わえます。今でも城壁の修復のために寄付金を募っており、寄付するとその人の名前を彫り込んだプレートを城壁に埋め込んでくれるサービスも行われています。日本人や日本の会社の名前もちゃんと漢字で彫ってありました。 右の写真は、城壁のすぐ内側に建っているアルテ・シュミーデ(古い鍛冶屋)またはゲルラッハ鍛冶屋という愛らしい建物で、現在は民宿になっていて宿泊することもできるそうです。 今でも使われているシュピタールの大きな建物や中世犯罪博物館、ヘルンガッセにある1285年起工のフランツィスカーナー教会など、興味深い建物を上げていけばきりがありません。ローテンブルクは、いくら観光客が多いといっても、単に観光用に作られたテーマパークにはない本物の味わいを失っていませんでした。 |

| (1993年8月、1998年8月) |

Copyright © 2000 Bachhaus Kawaguchi All rights reserved.